DNY59/iStock

イスラエルの歴史家で著作『サピエンス全史』で評判を取ったユヴァル・ノア・ハラリの朝日新聞への寄稿を読んだ。

「自由主義のグローバルな秩序」が人類をどれだけ幸せにしてきたかを歴史的な証拠を挙げて力説している。例えば軍事費が国家予算に占める割合が劇的に低下し、国家はそのぶん医療や福祉や教育に予算を投ずるようになったことなどだ。

ほんとうにハラリの言うとおりか? には異論がある。軍事費が劇的に減少したのは、核兵器による相互確証破壊が成立したことに世界が気付いて以降のようだ。つまり「自由主義のグローバルな秩序」前の米ソ冷戦時代に起きた出来事ではないのか。

「自由主義のグローバルな秩序」が成立した1990年代以降、「南と北(途上国と先進国)」の間の貧富格差はかなり縮小した(東アジアに身を置く我々はそのことをとりわけ実感している)。この結果、世界の経済的厚生は総和で見ると向上したのだろう。

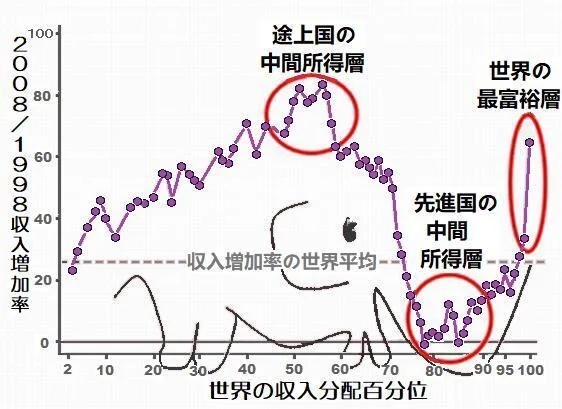

しかし、世界全体ではそう言えても、先進国内部では、一握りの最富裕層がめちゃめちゃ豊かになる一方、中流階級が没落した。途上国でも人々が均しく豊かになった訳ではなく、国内では貧富の格差が拡大した。

そのことはブランコ・ミラノヴィッチらが提唱した「エレファントカーブ」が印象的に示すとおりだ。

貧富の格差がそんな風に拡大しないようにグローバリゼーションを進める方法があったのかもしれないが、「自由主義のグローバルな秩序」を主導した人々は、そういう問題には関心がなかった(ようだ)。

その過程で没落して既得権益を奪われた先進国の中産階級の不満・怨念がトランプ大統領を誕生させたりして「自由主義のグローバルな秩序」を突き崩そうとしているのだから、ハラリの「このグローバルな秩序は完璧には程遠かった」という評価は甘すぎるのではないか。

とは言うものの、以下のくだりには強く共感した。

自由主義のグローバルな秩序に盾突いた人々は、おおむね戦争は望んでいなかった。自国の利益と考えているものを増進したかっただけであり、国民国家はそれぞれ自らの神聖なアイデンティティーと伝統を守り、発展させるべきだ、と主張した。

だが、彼らがけっして説明しなかったことがある。これらの多様な国々が、普遍的な価値観やグローバルな制度なしでどうやって互いに折り合いをつけるのか、だ。グローバルな秩序に敵対する者たちは、明確な代替手段を一つとして提供しなかった。そして、こう考えているようだった。なぜかは知らないが、さまざまな国がただ何の問題もなくやっていくだろう、世界はそれぞれが周りに城壁を巡らせていながらも友好的な要塞(ようさい)のネットワークとなるだろう、と。

私が共感したのは、中国が事あるごとに「世界は多極化に向かうべきだ」と主張することを「能天気すぎる」と感じているからだ。「多極化」した世界というのは、中国が考えているような理想的な世界では決してないぞ、と。

中国が世界の多極化を求めるのは、オレ様米国の一極覇権がもたらす不公平やダブスタに我慢がならないからだ。しかし「自由主義のグローバルな秩序」と言うと米国の色がつきすぎるから言い換えて「平和で繁栄した世界」というものは、米国のような一極覇権の下でしか維持できないのだとしたらどうだろう?