厚生科学審議会へ資料として提出されるコロナワクチン接種後の死亡事例は、2023年1月20日の時点で総計2,003件に達する。このうち、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会でワクチン接種との因果関係がありと判定された事例は1例もない。99.5%以上は、情報不足により因果関係が評価できずにγ判定とされている。ワクチン接種後に家族を亡くされた遺族からは、誰が、どのような基準で判定しているのか疑問視する声があがっている。

コロナワクチン接種後に、心筋炎・心膜炎の発症リスクがあることは、疫学的にも知られた事実である。厚労省のホームページにも、「コロナワクチン接種後、頻度としてはごく稀ではあるが、心筋炎や心膜炎になったという報告がある。軽症の場合が多く、リスクがあってもワクチンを接種するメリットの方が大きい」との記載がある。

今回は、心筋炎・心膜炎を例に、コロナワクチン接種後の死亡事例の因果関係を立証する方法を考えてみたい。

doble-d/iStock

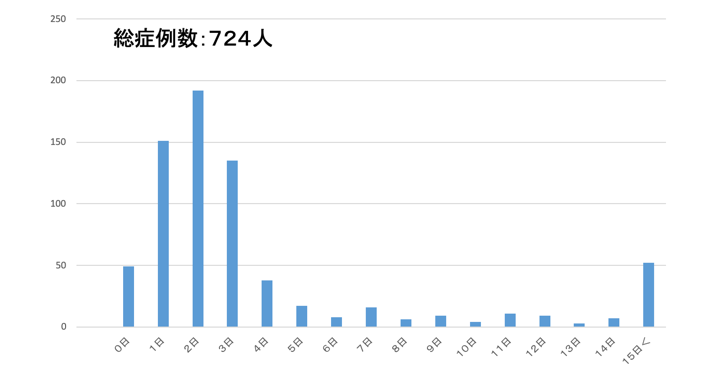

図1には、厚生科学審議会の資料によるワクチン接種から心筋炎・心膜炎発症までの日数を示す。2022年12月18日までに724件の報告があった。ワクチン接種後2日目の発症が最も多く、80%は5日以内に発症していた。ファイザー製剤が419件、モデルナ製剤が295件である。

接種回数の総数が3億7,000万回あることを考慮すれば、頻度としては稀かもしれないが、健康人を対象にしているワクチンにおいて724件の発症は、ごく稀として無視できる数字とも思えない。また、厚労省に報告されたこの数字は、実際の数字の一部である可能性が高い。

図1 ワクチン接種から心筋炎・心膜炎発症までの日数第90回厚生科学審議会資料を改変

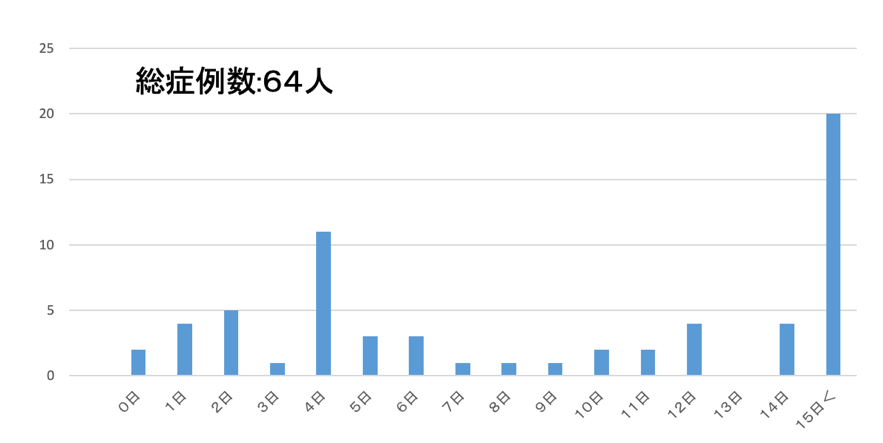

さらに、この間、コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎による死亡事例は64件報告されている。図2には、ワクチン接種から死亡するまでの日数を示す。心筋炎・心膜炎を発症後直ちに死亡する激症型から、ある程度の日数を経た後に死亡する例もあることから、図1のようにワクチン接種直後に死亡例が集中しているわけではない。発症例の9%が死亡する病気を軽症の場合が多いと片付けてもよいのだろうか。

図2 ワクチン接種から心筋炎・心膜炎で死亡するまでの日数第90回厚生科学審議会資料を改変

わが国のワクチン接種の歴史を紐解くと、ワクチンによる感染症の制圧の裏に、ワクチンの普及に伴う副反応・有害事象との闘いがある。有名な事例に、ジフテリア・破傷風・百日咳ワクチン接種後に2人の乳児が死亡し、全国のワクチン接種が中断されたことがある。1975年のことである。私は、死亡した乳児の治療にあたった病院の小児科に勤務したことがあるので、この件について関係者から話を聞く機会があった。

45年前は、2人の死亡事例が発生したことで、全国のワクチン接種は中断されたが、死亡事例が2,000人を超えても立ち止まることがない現在との違いはどこからくるのであろうか。死亡とワクチン接種との因果関係が認められないかぎり、わが国では、コロナワクチンの見直しはないのであろうか。

日本におけるワクチンの安全対策業務は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の管轄である。因果関係の判定は、PMDAが選定した呼吸器、循環器、神経、皮膚等の幅広い分野の臨床経験または、副作用若しくは副反応症例の因果関係評価の相応の経験を有する専門家(教授、准教授、講師クラス)が副反応評価を主に実施している。

心筋炎で死亡した症例のなかには、解剖した病理医がワクチン接種との因果関係がありと診断したにもかかわらず、専門家がγ判定としたケースもみられる。普通、臨床医は病理医の下した診断に異を唱えることはないので、専門家と称する臨床医が病理医の診断を否定するコメントに違和感を拭えない。その理由を知りたいところである。