袋小路にはまったアベノミクス

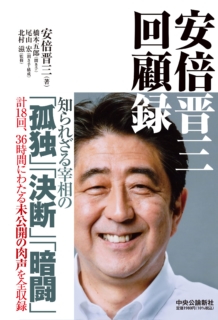

『安倍晋三回顧録』が発売1週間で15万部というベストセラーになっています。「憲政史上、最長政権はこうして作られた」「36時間にわたる未公開インビューの全記録」と本の帯にあります。

黒田総裁と安倍首相(当時) 首相官邸サイト

安倍氏は強固な保守・右派勢力の支持を受け、死後も安倍神話にすがって政治勢力を維持したい政治家、勢力は歓迎する本でしょう。右翼雑誌が安倍礼賛に近い特集を組むとよく売れる。もちろん一般の読者も多いでしょう。

聞き手の記者は「安倍政治への賛否、好き嫌いはどうあれ、日本の政治に何が起きたのかを多角的に知る。歴史にはいくつもの解釈がありうる。回顧録には濃淡の違いはあれ、自己正当化が付きまとう」と、注意深い読まれ方を望んでいます。その通りだと思います。

聞き手の記者は「安倍政治への賛否、好き嫌いはどうあれ、日本の政治に何が起きたのかを多角的に知る。歴史にはいくつもの解釈がありうる。回顧録には濃淡の違いはあれ、自己正当化が付きまとう」と、注意深い読まれ方を望んでいます。その通りだと思います。

ですから、「政治家にとって必読の書」などと持ち上げることはせず、「安倍政治論」を組み立てる上での、資料として肉声に触れてみるという姿勢が必要だと思います。

聞き手の記者が「特定秘密保護法の制定、集団的自衛権の限定的容認、テロ準備罪制定など、国論を二分する課題に取り組んだ」と書いているように、長期政権だからこそ安全保障関連法が整備できたのでしょう。

一方、安倍政治の結果はどうだったのか、という視点を持ち合わせる必要があります。例えば、記者は「野党の政策まで取り組んだ柔軟性」を評価しているようです。選挙に勝つために、争点をなくすために、どれほど財政に負担がかってしまったか。負の部分を見なければいけない。

安倍氏の財務省嫌いは徹底しています。「かれらは省益のために政権を倒すことも辞さない」、「財政再建のためなら国が滅びても構わない」と。さらに「策を弄する」、「謀略もあった」と。感情的になりすぎるあまり、実相を見誤っているように思います。

その流れで財務省で二流扱いしかされていなかったOBを重用しました。二流の連中は権力に近づきたがる。「本田悦郎静岡県立大教授、高橋洋一嘉悦大教授らリフレ派が理論武装し、アベノミクスを支えてくれた」と賞賛しています。結局、かれらが安倍氏の足を引っ張る結末を用意したのです。

安倍氏は「14年に訪仏したとき、アベノミクスも絶好調だったので、オランドと一緒に散歩したら、通りの人達に写真を撮られた」と語っています。今やアベノミクスは多くの反省材料が指摘されています。

アベノミクスの間違いは、金融政策のつもりが異常な長期にわたり、財政ファイナンス(国債引き受け)の手段に化してしまったことです。超緩和の金融、財政で経済がぬるま湯に浸かったようになり、産業、企業の新陳代謝が働かない。日銀の金融支配で市場メカニズムも休眠してしまった。

「経済を立て直すことを『安倍政権の一丁目一番地』として掲げた」と、安倍氏は述懐しています。その成果はどうだったのでしょうか。「デフレではなくなった」「雇用が増えた」「円高が是正され、円安になった」「株価が上がった」など、評価する人たちがいます。

こうした分析には、この間の日本経済の国際的な位置づけがどう変わったかという視点が欠けています。名目GDPをドル建てで比べると、この20年間で米国、ドイツは2倍増え、日本はたったの1%増(日経19日)に終わっています。日本は中国にすでに抜かれ、間もなくドイツに抜かれ、20年代にはインドにも抜かれ、世界5位に下落するとの見落通しです。

実質経済成長率でみると、日本は2013-17年が27位、2018-2022年が32位と後退しています。1人当たりの名目GDPでみても、OECD加盟国38か国中、21年が20位(20年は19位)まで後退しています。