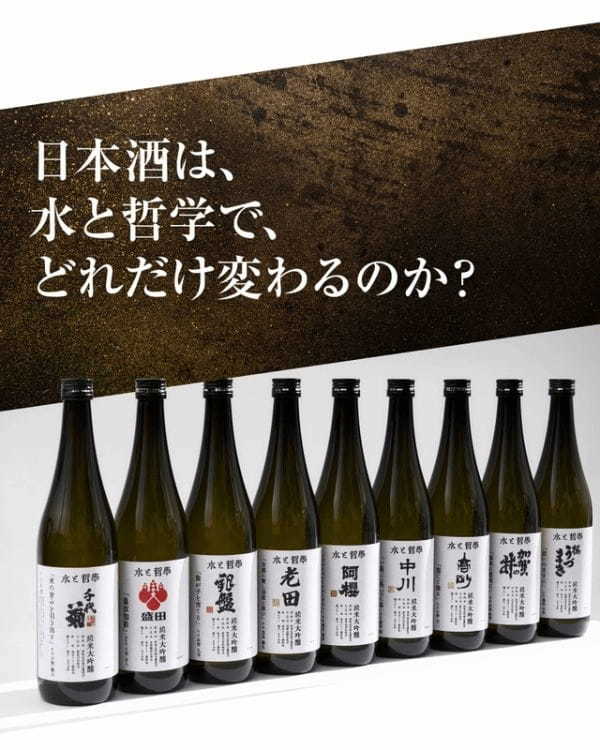

Makuakeにてプロジェクト開催中の「【水と哲学でどう変わる?】日本酒の謎に9人の杜氏が立ち上がる|純米大吟醸9本」。

同じ米・麹・酵母で醸す9蔵9本の純米大吟醸を飲み比べられるセットが好評だ。それぞれの水と哲学で味わいにどんな変化があるのか…。

目次

■多彩な日本酒を実感する、わかりやすいプロジェクト

■同じ米・麹・酵母を使い、9つの蔵が純米大吟醸を醸す

■多彩な日本酒を実感する、わかりやすいプロジェクト

日本酒ほど味わいの違いを繊細に表現する酒はないのではないか。

現在、我が国には1400を超える清酒の蔵(酒造)があるといわれている。TVCMで流れるような誰もが知るメジャーブランドから、都会の市場には滅多に出回らない知る人ぞ知る酒蔵など、枚挙にいとまがない。

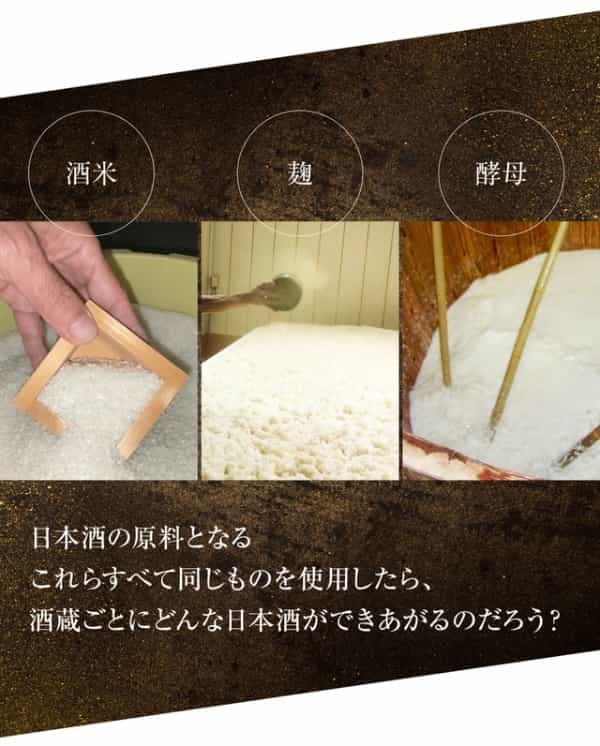

では、それぞれの味の違いは一体どこから来るのか? 日本酒が好きな人であれば容易く想像がつく質問だが、主に原料となる【米・麹・酵母・水】の違いが大きいだろう。

さらに蔵元や杜氏の思想や技術も大きな要因となるだろうし、細かいところまで突き詰めると、気温や湿度、海が近いのか、山の中なのか。そういった風土の違いも影響しているに違いない。

今回、Makuakeで開催中の本プロジェクトは、その小さな疑問に答えを求めるような内容だといえる。

■同じ米・麹・酵母を使い、9つの蔵が純米大吟醸を醸す

違うのは【水】と【哲学】だけ。それ以外の原料はみな同じものを使って、味にどんな違いがでるのか?

明確な答えが単純に割り出されるものではないが、それは間違いなく今回の9種の純米大吟醸を口に含んだ瞬間にわかるだろう。

【哲学】とは各酒蔵の酒造りに対する思いやりや技術のことと定義し、以下の酒蔵がプロジェクトに参画した。

・阿櫻酒造(秋田県)

・加賀の井酒造(新潟県)

・銀盤酒造(富山県)

・富士高砂酒造(静岡県)

・盛田(愛知県)

・老田酒造(岐阜県)

・千代菊(岐阜県)

・中川酒造(鳥取県)

・桜うづまき酒造(愛媛県)

歴史や風土が異なる9つの酒蔵が垣根を越えて、どんな日本酒を醸すのか。どんな結果となるのかワクワクするこの取り組み。

Makuakeでは3本セット・6本セット・9本セットを用意し、2月27日まで応援購入が可能となっている。(※各セットの価格、内容やサイズなどはプロジェクトページを参照ください)