大手企業も個人の力を頼るように

動画で商品をアピールする場合、商品を紹介する人の「魅力」も売れ行きに大きく影響します。たとえ同じ商品でも、説明する人のタレント性やキャラクターなど人の力に左右される部分が大きいのです。P2Cではこのポイントが勝ち筋となることをすでに理解している企業は、SNSのフォロワーが多い人を逃さないように囲い込んでおり、よい人がいれば積極的な採用を進めています。

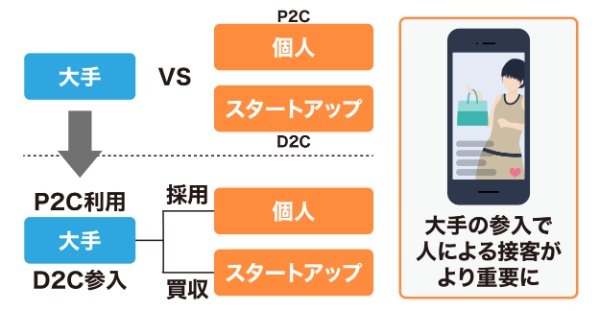

P2CのPは「個人」という意味です。以前は「個人VS法人」という図式で、影響力のある個人が大手企業の脅威となり売上を奪うこともありましたが、今は法人が個人の力を利用し始めるようになりました。

同様に、D2C(Direct to Consumer)は、スタートアップが限られた資本と人員で売上を大きく立てる手段の1つとして流行しましたが、今では大手がスタートアップを買収するほか、個人を抱え込むことによって売上拡大をめざしています。最初は「資金が潤沢な大手vsスタートアップ」というのがD2Cの構図でしたが、今では大手が本格的にP2CやD2Cに乗り出して、個人やスタートアップを飲み込むようなかたちになりつつあるのです。

以前にも「有名なYouTuberが靴を何万足完売」といった驚異的な数字の事例が話題になりましたが、おそらく2023年にはそのようなP2Cを利用する大手が増えてくるでしょう。

誇大広告の終焉と2023年以降に求められるモノづくり

ライブコマースが流行り始めているのもP2Cと同じ理由です。静止画によって消費者のモチベーションを上げるには、すでに限界値が見えています。昔は、売れるキャッチコピーやサムネイルを作成できる「売り文句が上手い人」が重視されていましたが、こうした能力の重要性はだいぶ薄れてきました。結局どのような商品でも、言葉次第でなんとでも表現できてしまうため、消費者も「これは嘘だろう」と疑い始めているのです。

このような、いわば「広告臭」はどんどんメッキが剥がされており、「盛った画像がよい」という「インスタ映え」の考えも大きく変化しています。ゴテゴテに飾り立てた「嘘っぽい感じ」はすぐに嫌われてしまうため、むしろ盛らないことを意識する人が増えました。動画では画像より盛ることが難しいので、自然とよい塩梅に調整されるようになります。従来のようなセールスのためのコピーである「〇〇が売れる」「変わる」「痩せる」といったものも、すぐに疑問の目で見られてしまうため、今後はよりクリーンで誠実な伝え方が求められるようになるでしょう。

このような世界観では、やはり商品そのものの魅力が重要で、これまで大手が量産してきたような単一化された商品だけでなく、地方にある面白いモノ作りを続けているブランドにも、伝える力次第で光が当たるようになります。2023年は、そういった中小ブランドの魅力が適正な価格で届くような「場づくり」も重要になるでしょう。

記事執筆者

望月 智之 / 株式会社いつも 取締役副社長

1977年生まれ。株式会社いつも 取締役副社長。東証1部の経営コンサルティング会社を経て、株式会社いつもを共同創業。同社はD2C・ECコンサルティング会社として、数多くのメーカー企業にデジタルマーケティング支援を提供している。自らはデジタル先進国である米国・中国を定期的に訪れ、最前線の情報を収集。デジタル消費トレンドの専門家として、消費財・ファッション・食品・化粧品のライフスタイル領域を中心に、デジタルシフトやEコマース戦略などのコンサルティングを手掛ける。ニッポン放送でナビゲーターをつとめる「望月智之 イノベーターズ・クロス」他、「J-WAVE」「東洋経済オンライン」等メディアへの出演・寄稿やセミナー登壇など多数。

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」