なぜ色立体視は起こるのか?

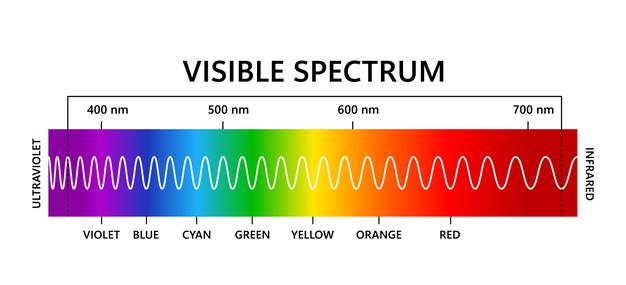

この「色立体視」が起こる原因の1つは、色が持つ波長の違いです。長い波長を持つ赤は、目に速く届くため飛び出して見え、逆に短い波長を持つ青は、目に遅く届くため奥まって見えるのです。

(電磁波(光)は真空中ではどの波長でも同じ光速ですが、媒質中では速度が変わり、屈折率も異なります。虹が見えるのもこれが原因です)

2つめの原因は、赤を認識する目の「錐体細胞」が、青、緑を認識する「錐体細胞」より数が多いことです。

端的に言うと「赤が目立つ」ということですが、日常で利用されているシーンに心当たりはないでしょうか?

例えば、信号機の「止まれ」、パトカーのランプ、資料などの「注目部分」には赤色が使われることが多くなっていないでしょうか? これは、人が古くから「進出色」が暖色系だと認識していたためです。

他にも強い戦国武将は赤い鎧を好んだという逸話もよく耳にします。赤は膨張色だからという説明もされますが、これは進出色と意味は同じです。赤い色は目立ち、実際より手前に飛び出して見えるため勢いを感じるのです。

逆に、この仕組みを理解していると、日常で効果的に使用することも可能です。

例えば、あなたの部屋に大きなカーテンがあったとします。部屋を実際よりも「広く」見せたい場合には、何色のカーテンを使えば良いでしょうか?答えは、青など寒色系の暗い「後退色」です。

何か物の色選びに迷った際は、「人にどう見せたか?」によって色を選ぶのも良いかもしれません。

見えるものが真実ではない!?

視覚情報自体は確かに目から入るものですが、「それは何なのか?」判断しているのは脳です。

そして脳の判断結果は、人によって異なることもあります。

例えば、ここまで説明してきた色立体についても、赤が進出、青が後退という効果が逆転して見える人たちも一定数存在すると言われています。

錯視は不思議で面白い現象ですが、それは私たちの目と脳がいかにあてにならないかという事を示しています。

自分が見たと思っている物が、他人と必ずしも同じとは限らないのかもしれません。

元論文

色立体視の奥行き量におよぼす背景色の効果, 林武文

色立体視のメカニズムに関する研究 ―両眼視差の計測と光線追跡シミュレーションによる検討―, 武岡春奈

色彩と色覚メカニズム, 内川惠二

常識を疑う ― 錯視は存在するのか?, 北岡明佳

色彩面の進出 ・後退現象の測定, 大山正