「だまし絵」「トリックアート展」など、錯視を利用したアートがあることは、誰しもご存知かと思います。

しかし、その錯視の一つに「色立体視」という現象があるのはご存知でしょうか?

実際は平面の絵であるにも関わらず、「ある色」は飛び出して見え、逆に「ある色」は後ろに引っ込んで見えるという現象です。

今回は、実際に絵をご覧いただきながら「色立体視」を体験していただき、そのメカニズムに迫ってきます。

なぜ錯視は起こるのか?

例えば、平面に書いてある絵であるにも関わらず、飛び出して見えることがあります。つまり、現実ではないことを錯覚しているわけですが、こういった勘違いはなぜ起こるのでしょうか?

それは、「人は目で物を見ていますが、その解釈は脳が判断している」からです。目に入った情報を、ありのまま脳が解釈するとは限らないのです。

では、どういう絵を見たとき、脳がどう判断するのかを、実際の絵を見ながら体感してみましょう。

特定の色が浮き出て見える「色立体視」とは?

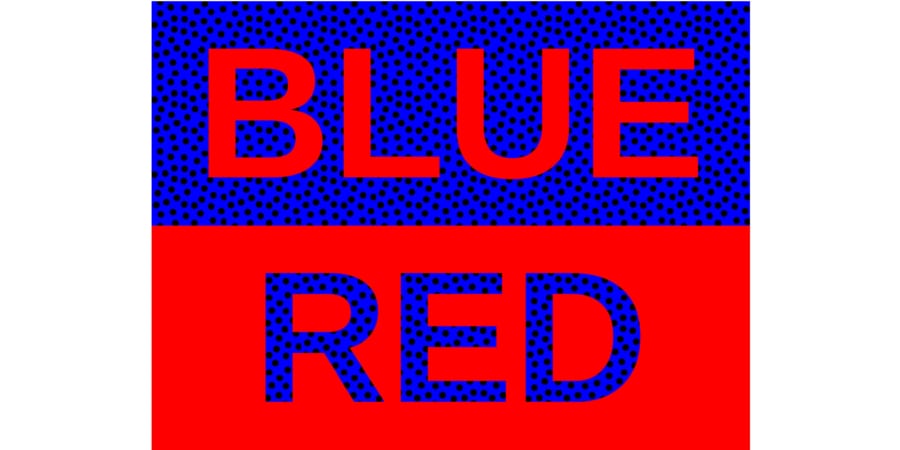

例えば、こちらの絵を見た時、赤字の「BLUE」と青字の「RED」のどちらが前に飛び出て見えるでしょうか?おそらく、ほとんどの人は「赤が飛び出して見える」と答えるでしょう。

次に、こちらの2つのハートの絵の場合は、「赤いハート」「青いハート」のどちらが飛び出して見えるでしょうか?

おそらく、こちらもほとんどの人は「赤が飛び出して見える」と答えるでしょう。

これらの絵を見た約6割の人は「赤が飛び出して見える」と言いますが、2割は逆に見え、両目で物を見ることが苦手な人の場合は差が出ないとも言います。

こういった時、飛び出して見える色を「進出色」といい、赤、黄、オレンジなどの暖色系が挙げられます。

逆に奥まって見える色は「後退色」といい、青などの寒色系が挙げられます。

こういった「進出色」「後退色」の存在は、アートの世界では古くから利用されているのをご存知でしょうか? それを界隈では「色彩遠近法」と言います。

例えばこのステンドグラスの絵の場合、飛び出して見せたい、注目させたい部分は赤で描かれ、遠くにあるように見せたい壁には青が用いられています。

「錯覚」や「だまし絵」は、現代アートや遊びで作られたおかしな世界というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、このように伝統的な芸術の世界でも利用されている手法なのです。

しかし、なぜ私たちは色によって異なる距離を感じてしまうのでしょうか?