【SCRI法の短所】 短所の1つ目は、報告バイアスが存在しないことが担保されている必要があるということです。日本でこの手法を使用する場合は、この短所がネックとなる可能性があります。

2つ目は、例年の発生率の高い疾患の検定では有意差が生じにくいということです。帯状疱疹などの年間発症率が比較的高い疾患では、ワクチンによる発症が100万人接種あたり数十例程度では、有意差が生じない可能性があります。つまり、帯状疱疹の解析にSCRI法は適していない可能性があるということです。ただし、この短所はコホート研究にも当てはまります。

3つ目は、リスク期間とコントロール期間の設定の仕方により、結論が変わってしまう危険があるという点です。具体的に言いますと、発症が接種後1週間以内に集中する場合と、発症のピークが接種1か月後にある場合とでは、期間の設定を変更する必要があるということです。

前者の場合は、リスク期間を接種後0~30日、コントロール期間60~90日に設定すれば問題ありませんが、後者の場合は、リスク期間を0~60日、コントロール期間を90~150日に変更する必要があります。

リスク期間とコントロール期間が適切に設定されているかどうかを判断するには、接種日から発症までの日数のグラフの呈示が必要です。JAMAの論文では、このグラフが呈示されていないため、期間の設定が適切かどうかの判断ができません。論文の著者が、自らが期待する結論となるように、期間を設定してしまうことが有り得ることに注意する必要があります。

重要なことは、ワクチン接種により、特定の疾患の発症が偶発的でなくなったかどうかを見極めることです。このためにはグラフの呈示は必須です。SCRI法では、グラフの呈示を必須とはしておりません。したがって、私の考える偶発性の検証とSCRI法は全く同じものとは言えません。

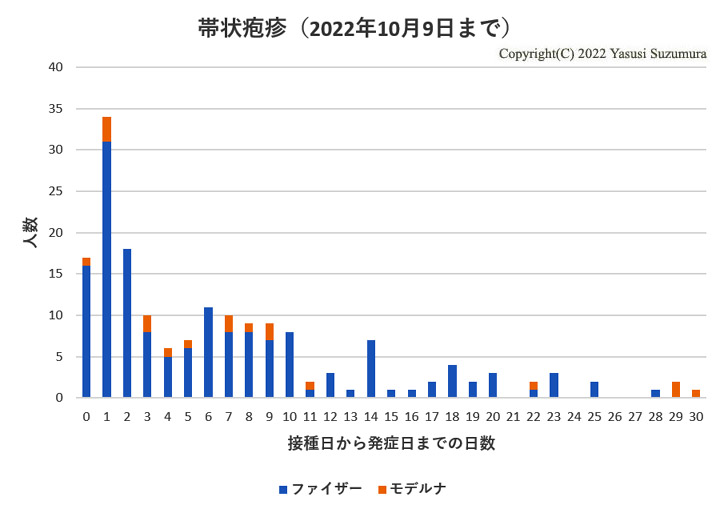

最後に、日本で報告されている帯状疱疹を見てみます。厚労省のWebサイト で公開されている疑い症例一覧より、接種日より発症日までの日数のグラフを作成しました。なお、重複例は削除してあります。

このグラフでは、帯状疱疹が偶発的に発症しているようには見えません。このグラフのデータで、リスク期間の発生率とコントロール期間のそれを検定すれば、有意差が認められると考えられます。ただし、報告バイアスがあるため立証できたとは言えません。

厚労省は、接種群の発生率とコントロール群のそれの比較・検定以外の解析をするつもりがないようです。しかし、以前に私が指摘したように、発生率の検定のみで因果関係を推定することには問題があります。厚労省は、SCRI法などの手法により偶発性の検証をするべきと、私は考えます。