日本女性が着る最も格式の高い正装は「振袖」と「留袖」です。

一般的に、未婚女性は「振袖」、既婚女性は「留袖」を着ることになっていますが、その由来は江戸時代まで遡ります。

今回は、「振袖の袖はなぜ長いのか」「留袖はなぜ既婚女性が着るのか」などの疑問を、歴史を振り返りながら見ていきましょう。

振袖・留袖とは?

振袖と留袖は、日本女性の装いで最も格式の高い礼装となります。

振袖

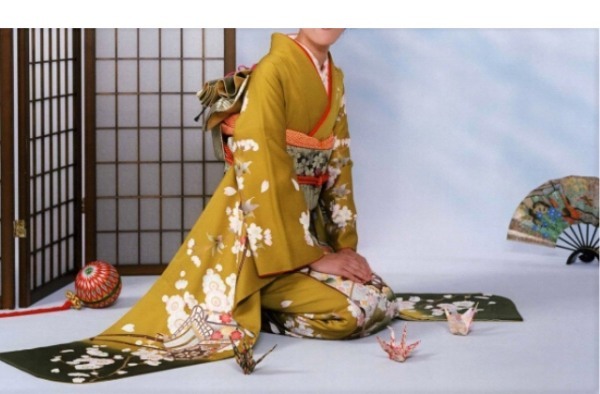

振袖は、主に未婚女性が着る和服で最も格式の高い礼服で、結婚式の花嫁や参列者、成人式などで着用されています。

振袖の特徴である長い袖丈は、「小振袖(75cm前後)」「中振袖(95cm前後)」「大振袖(114cm以上)」の三種類あり、袖が長いほど格が高いとされています。

また、柄によって格式が変わり、古典的な吉祥文様が最も格の高い文様になります。

現代的な文様のほうが見た目に素敵に映るかもしれませんがかもしれませんが、着物の格としては古典的な文様のものの方が格が高いとされます。

吉祥文様(きっしょうもんよう)というのは、縁起がいいとされる動植物や物品などを描いた図柄のことです。

特に中国文化圏を中心としたアジアで広く浸透している考えから来ている図柄となります。

未婚女性が着る

振袖を着るのは未婚女性とされています。

ただし例外がいくつかあり、既婚者であっても若い人が卒業式や成人式で振袖を着用することは構いません。

また、歌手など芸を披露する女性が舞台上で年齢や既婚などに関係なく着ることもあります。

かつては18歳までが着ていた

江戸時代は、振袖を着る区別は未婚か既婚ではなく、18歳までとされていました。

19歳の秋になると大人になる儀式の1つとして、振袖の脇をふさぎ袖を短くした「留袖」にして着用していたのです。

留袖

留袖は振袖の長い袖丈を短く切った着物で、上半身には文様はなく下半身部分にのみ文様があしらわれた既婚女性が着る和服で最も格式が高い礼服です。

明るい色を使った色留袖と黒留袖があります。

黒留袖は、黒地に染め抜きの五つ紋を付けた既婚女性の第一礼装です。

黒留袖には必ず5つの紋(家紋)が入っており、背中、両袖裏、両胸の5カ所に紋(家紋)を入れます。

色留袖は、黒地以外の裾模様をしている留袖で、未婚の方でも着用できます。

色留袖には紋(家紋)のない無紋のものから、一つ紋、三つ紋、五つ紋の場合があり、紋が多いほど格が高くなります。

留袖は既婚女性が着る

留袖は、振袖とは逆に基本的に既婚女性が着る着物になります。

特に黒留袖に関しては、既婚女性の最も格式の高い第一礼装となりますので、子供の結婚式など、ハレの舞台で着ることになる着物となります。

一方で色留袖に関しては、こちらも第一礼装ではありますが、黒留袖よりは少し格式が下がる印象を持たれます。

ただし、宮中などの格式の高い場での着用は喪をイメージする黒ではなく、五つ紋の入った色留袖が着用されます。

19歳以降は留袖に

江戸時代、女性は結婚の有無にかかわらず、19歳の秋になると大人になった証として袖を短くし開いている脇を縫い付けていました。

振袖の歴史

振袖の歴史をたどってみました。

振袖の原型は子供

振袖は子供用の小袖という着物が原型です。

小袖は、平安時代から和服の下着として存在していましたが、形や用途を変えながら発展し、江戸時代になると体温を逃がすために脇を大きく開けた子供用の衣服として、身分や男女問わず広く着用されていました。

女性が着る小袖の袖丈は時代とともに長くなっていき「振袖」になったのです。

現在の振袖になったのは?

小袖の袖丈が徐々に長くなり現在の振袖の形へ変化したのは、江戸時代前期~中期です。

袖丈が長くなった理由は諸説ありますが、有力な説の一つとして、長い袖が揺れることで女性の所作を美しく見せるためだといわれています。

庶民の生活が安定するにつれて、若い女性の間で舞踊の習い事が流行りました。

歌舞伎や舞踊などの舞台を見ると、長い袖を美しく揺らしている身振りが印象的であり、一般女性の間でもそれをマネして袖丈を長くしたということです。

明治時代になると色柄がより華やかになり、現在の振袖の形へとより近づき、未婚女性の正装として定着しました。

振袖の意味

振袖の長い袖丈を使って、恋愛のサインを送っていたそうです。

男性からの求愛を受けて、それを受け入れる場合は袖を左右に、受け入れない場合は袖を前後に振って自分の思いを伝えていたのです。

恋愛関係で用いられている「振る」「振られる」という言葉はここから由来しています。

既婚女性には袖を振るサインは必要なく、またはあらぬ勘違いを起こさぬように袖を留める意味もあったのです。

また、「振る」という仕草には「魔」を払い場を清める力があると信じられています。

神主さんがお祓いをするときに玉串を振るのと同様、振袖の袖丈を振れるほど長くすることは、良縁を呼び込み、厄払いやお清めの効果もあると考えられていました。

今では成人式に着用する着物

長い袖丈は華やかに見える反面、日常を過ごすには邪魔になるため、特別な日だけに着用されるようになりました。

振袖は未婚女性の第一礼装です。

成人式には華やかな振袖で出席したいですね。