1月12日、スペースデブリ除去をはじめとする軌道上サービスを開発するアストロスケールが報道陣向けに事業説明会を開催しました。

2021年以降、衛星とデブリのニアミスが3倍に

アストロスケールの創業者兼CEO 岡田光信さんによると、デブリが衛星の1km以内に接近する「ニアミス」は2020年までは月に2000回程度でした。しかし2021年のニアミスの件数は、月に6000回程度にまで急増。21年3月18日には、中国の衛星「雲海1号02」にロシアが打ち上げたロケットの残骸が衝突し、破損する事故が起こりました。

2026年から27年にかけては、現在運用中の衛星コンステレーションの世代交代や商用宇宙ステーションの打ち上げが予定されていて、宇宙環境はさらに悪化すると見られているといいます。

毎年の衛星打ち上げで技術を実証

そこでアストロスケールは、宇宙を持続可能に利用していくための軌道上サービスを本格的に提供できるように2026年から27年頃までに体制整えていく考えです。

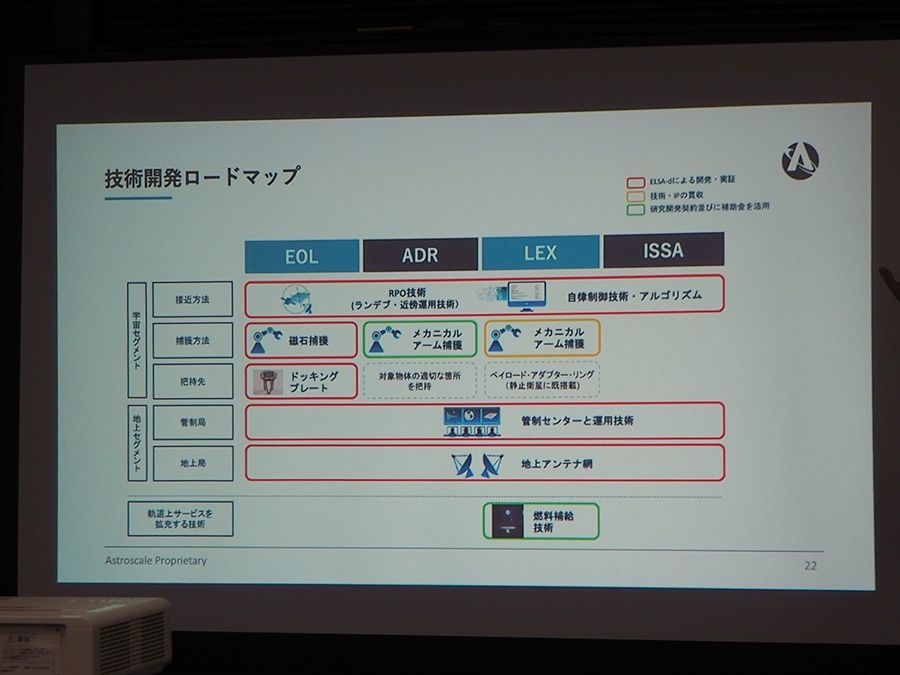

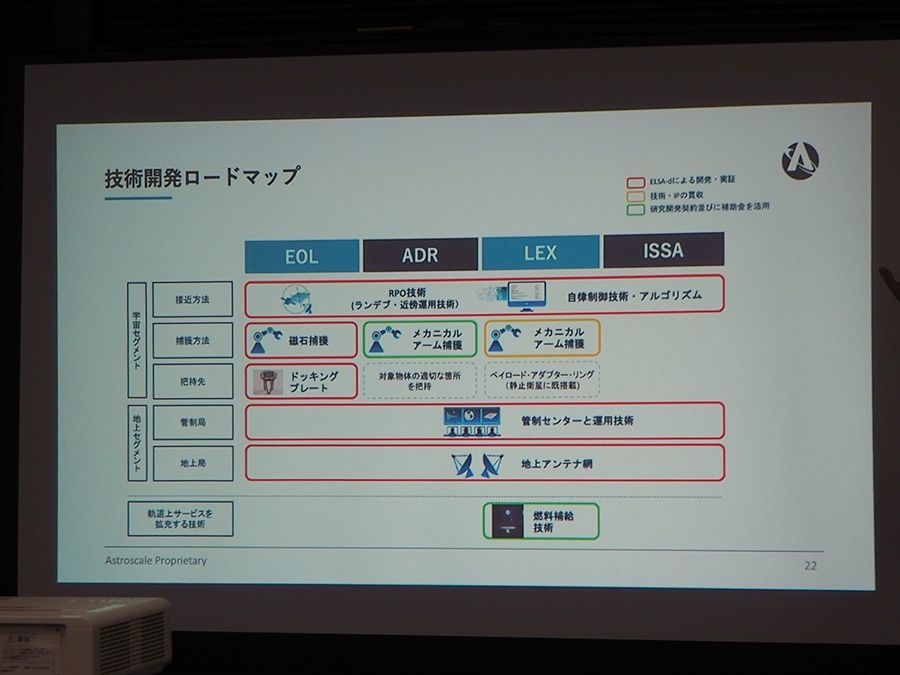

アストロスケールが計画している軌道上サービスは、「衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去(End of Life,EOL)」、「既存デブリの除去(Active Debris Removal,ADR)」、「衛星の寿命延長(Life Extension,LEX)」、「故障機や物体の観測・点検(In-Situ Space Situational Awareness,ISSA)」の4種類です。

衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去(EOL)については、2021年3月に打ち上げられたデブリ除去技術実証衛星「ELSA-d」が模擬デブリを捕獲する実証を行いました。

ELSA-dによって、ランデブ・近傍運用技術や自律制御技術・アルゴリズム、捕獲する衛星にあらかじめ搭載しておくドッキングプレート、運用技術などが実証されました。

また、ドッキングプレートは通信衛星コンステレーションを構築するOneWebの衛星数百機にすでに搭載されていて、2024年末に打ち上げを予定している衛星「ELSA-M」で、役目を終えた複数の衛星を捕獲・除去する計画です。

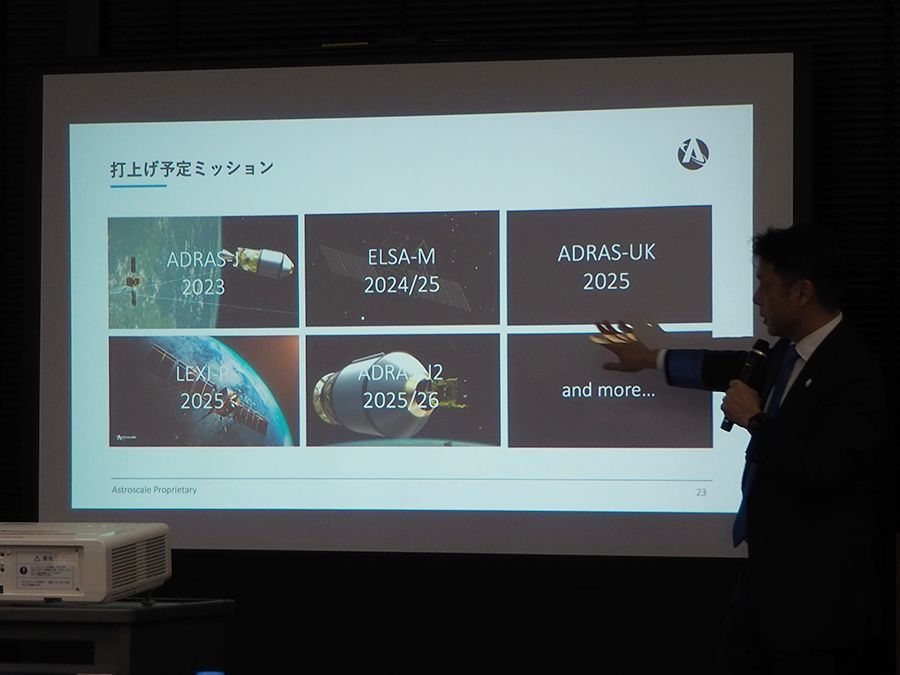

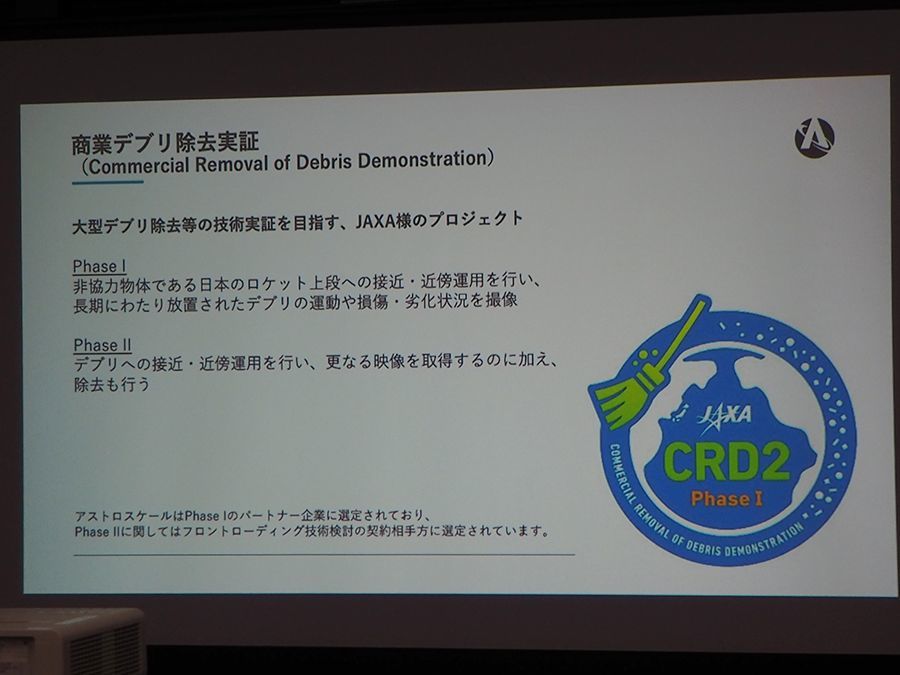

さらに、2023年は既存のデブリ除去(ADR)の実現に向けた、商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J」が打ち上げられる予定です。ADRAS-JはJAXAの商業デブリ除去実証(CRD2)プロジェクトのフェーズⅠで開発されている衛星で、長期間にわたり放置された日本のロケットの上段に接近し、その運動や損傷、劣化状況を撮像します。

ADRAS-JとELSA-Mに続き、2025年も複数の衛星を打ち上げる計画が決まっています。岡田さんは「毎年、技術をきちんと作って実証していき、⽣産技術も向上させます」と意気込みを語りました。