台湾の対中感情

では台湾のこうした対日感情の背景には何があるのか。前述のような旧統治時代の日本の功績がライトアップされている側面もあるが、それだけではない。特に高齢者層においては1947年に起こった二・二八事件やその後の白色テロといった中華民国政府の暴政から旧統治時代の再評価をしているケースが多くの方の口から聞こえた。

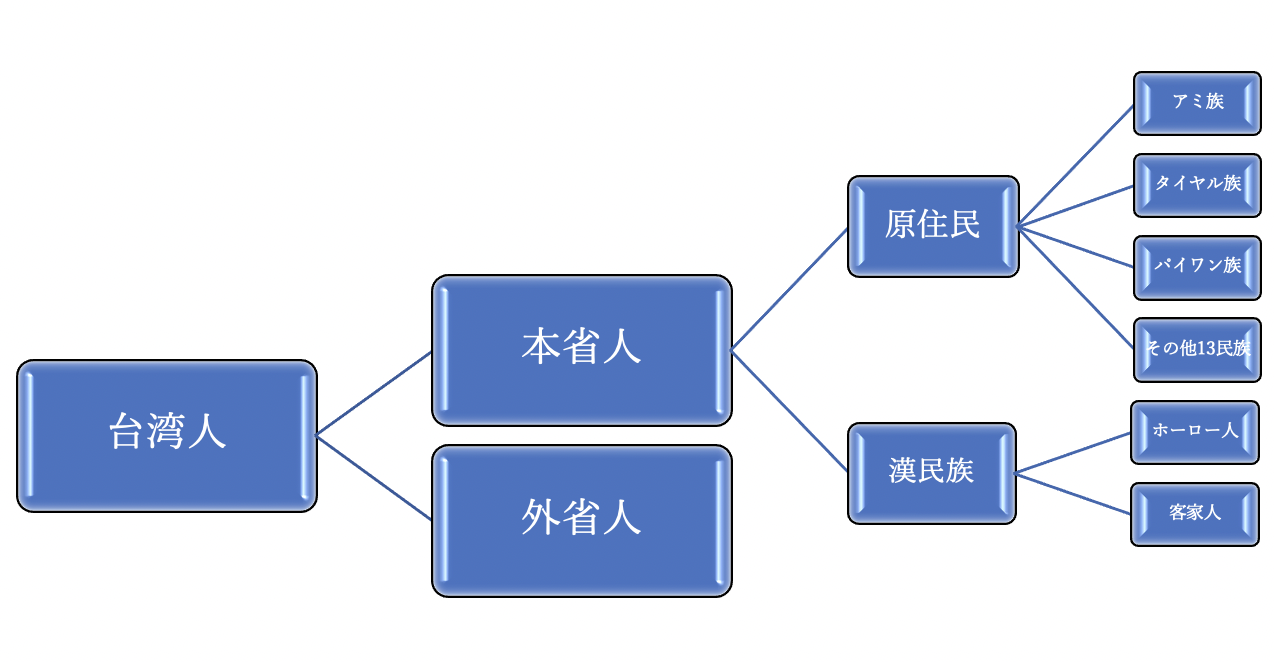

台湾の人口の分け方は様々存在するが、大きくは本省人と外省人に分けられる。前者は1945年の第二次世界大戦終結以前から台湾に居住していた人々を指し、先住系本省人と漢族系本省人に大枠で分類される。

案外、知られていないが台湾は原住民が多く存在し、数にして約50万人以上が居住、中華民国政府は16の原住民を認めており、総統府の中にそれぞれの文化を紹介する展示もある。台湾の人口を分類すると以下の通りとなる。

1945年10月25日の台湾光復注3)以降、大陸での国共内戦の影響により、中国国民党ならびに国民党軍が台湾に流入した。彼らは要職を占め、既に居住している本省人を厳しく抑圧し、先述の二・二八事件は人々のそうしたことへの不満から起こった抗議デモの帰結として生じた。1か月余で知識人や抗議デモ参加者を中心に約2万8000人の台湾人が殺害された注4)。その後も白色テロにより中華民国政府(国民党政府)は戒厳令を発し、反体制派に対しての政治的弾圧を行った。

また中国語教育が推進され、学校で方言を使用することによる罰則などが存在した時期もこの頃である。今でも一部の層は「中国語」や「北京語」といった表現を使うことを避け、その特性から「国語」や「台湾華語」といった語句を用いることが多い。この戒厳令下での状況は1987年にまで及んだ。

これらを鑑みたときに言えることとして、本省人のマインドにおける反中意識は単に共産党だけに向いているわけではなく、大陸から来るあらゆる脅威に向けられているということができる。もちろん李登輝政権において二・二八事件や白色テロに関する謝罪がなされ、旧台北新公園は二二八和平公園へと改名され、記念碑が設置されたことにより、過去の清算の一端が成された(尤も、李登輝元総統自身は当事者ではない)。

現在では国民党政権をこうした歴史観から恨む層は少なくなったものの、事件の責任者である蒋介石の銅像や紙幣への印字に反対する運動が存在することからも、本省人と外省人との間に生まれた深い溝は今もかたちを残している。そしてそれは高齢者層にとっては、日本の下での旧統治時代と国民党政権下での戒厳令時代を比較した際に、前者がより好ましく思われるのは当然の帰結だといえる。

台湾の現場から:人々は何を考えるのか筆者は2022年12月、2023年1月の二度に分けて台湾へ渡航し、様々な政治活動をモニターした。そうした中でやはり目についたのは反中感情の高まりであった。「台湾の原宿」と称される若者の集う街、西門町の駅前には台湾独立を主張するプラカードやのぼりが掲げられていた。

台湾独立を掲げる政治団体のパーティーに参加する機会を頂いた。2022年12月当時は中国共産党政府のゼロコロナ政策に反発した中国国民が白紙運動を展開している時期であり、この会合においてはそれを支援するために白紙が配られ、大合唱の下掲げられた。また習近平の辞任を求めるのぼりも広げられた。

白紙を掲げる人々

習近平の辞任を求めるのぼり

日本ではよく「旧統治時代を懐かしむ高齢者が親日であり、若い世代はそうでもない」という声が聞かれた。しかし現地に赴くと、もちろん戒厳令下を生きた高齢者層が当時の国民党政府への反発心から親日感情への転じている場合もあるが、そうではない若年層や中年層も親日であることがわかった。

冒頭にも挙げた「2021年度台湾における対日世論調査」ではそれぞれの項目に対して「日本」と回答した人の中での年齢別比較を行っているが、「日本が最も好きな国である」と回答した割合のトップは30代が73%でトップ、ついで40代、20代である。「日本を最も親しくすべき国」と回答した割合は40代、30代、20代の順で多かった注5)。むしろ高齢者層よりも若い世代の方が日台関係をより深化させていくべきと考えていることがわかる。

一方で台湾をめぐる安全保障の問題はシビアである。前記の世論調査を参照すると「台湾人が考える台湾に最も影響を与えている国」の上位国は2021年度の結果ではアメリカ58%、中国25%、日本13%である。

2018年度の結果は上から中国45%、アメリカ33%、15%であったことを鑑みると、実際の安全保障上の危機が台湾人の間で共有され、アメリカのコミットメントが重要と考えられていることがわかる。

友好な日台関係と日本の役割世論調査や現地での情報収集から、台湾は日本との関係性をさらに深化させていくことに世代を問わず積極的に考えていることがわかった。そしてそれは迫りくる安全保障上の危険に呼応してのものであると同時に、安倍晋三元首相が「台湾有事は日本有事」と発言したことや、コロナ禍でのワクチン提供に対しての感謝からの思いでもあった。

現在、中国はコロナ政策の失敗や白紙運動への参加によって逮捕された人の開放を求める運動によって、内政に揺れが生じている。そうした中で中国が台湾侵攻に舵を切ることは想定されにくい。その一方で台湾は過熱する反中意識と、日米のコミットメントを取り付けることができたことによる楽観的な考えが現場で見ることができた。

日本においてはこうした状況を鑑み、同じ価値を共有する台湾に対し、適切に働きかけを行う外交努力が求められる。中国は頭が挿げ替えられれば大きく変わる国である。今は両岸関係が最悪の事態を迎えないよう手綱を握り、台湾が独立した行政体を維持できるよう辛抱することがベストであろう。

注1)公益財団法人日本台湾交流協会「2021年度台湾における対日世論調査」 注2)同上。 注3)台湾島・澎湖諸島における日本の統治が終了し、中華民国に編入されたことを指す。 注4)伊藤潔『台湾 四百年の歴史と展望』(中公新書、1993年) 注5)公益財団法人日本台湾交流協会「2021年度台湾における対日世論調査」

■

市川 広大 松下政経塾42期生。埼玉県熊谷市出身。慶應義塾大学を卒業後、慶應義塾大学院法学研究科、東京大学大学院総合文化研究科にて修士号を取得。修士(法学)、修士(国際貢献)。専攻は国際政治、国際社会科学。現在は松下政経塾において南西諸島、対馬、台湾、インドにて、日本の安全保障や国際協調について調査・研究を行う。