VR(仮想現実)は、実際に行けない場所や、普段立ち入れない場所にも入ることができるのが利点のひとつです。

東京藝術大学(藝大)では2022年12月、上野公園内にある京成電鉄の旧博物館動物園駅をVR空間に再現した「デジタル ハクドウ駅」を公開。この実現までの経緯をうかがうとともに、実際のVR空間に訪問してみました。

「デジタル ハクドウ駅」は、東京藝術大学美術学部建築科の金田研究室が企画し、令和3年度の「東京都と大学との共同事業」からスタートした「デジタル上野の杜プロジェクト」の一環として実現したもの。プロジェクトは施設を含む上野公園全体をスキャンし、VR体験できるようにするというものです。

非常勤講師の秋田亮平さんによると、この企画の基礎となっているのは、金田研究室で手掛けてきた、藝大の上野キャンパスや奏楽堂、陳列館などの施設のほか、解体予定の名建築などをレーザースキャンやフォトグラメトリによって3Dデジタルアーカイブ化し、メタバースプラットフォームで公開する取り組みなのだといいます。

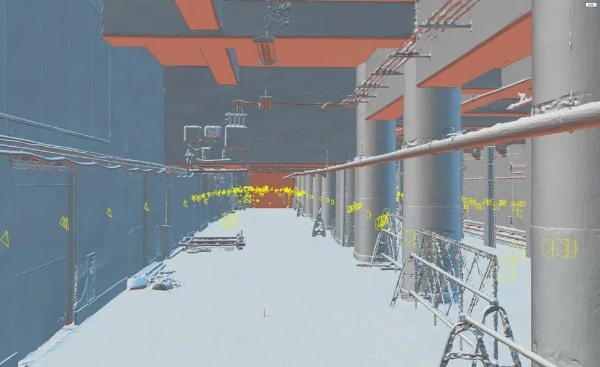

今回の「デジタル ハクドウ駅」の場合、測量にあたるレーザースキャンと、写真からメッシュを生成するフォトグラメトリが実施されています。レーザースキャンから得られた点群データを用いることで、よりきれいな3Dモデルを生成することができるのだそう。

レーザースキャンはクモノスコーポレーション株式会社、フォトグラメトリは株式会社ホロラボの藤原龍さんと長坂匡幸さんが担当しました。

事前の準備として、レーザースキャンを担当するクモノスコーポレーション株式会社側には建物の情報を提供し、スキャナーの台数と時間を見積もってもらったとのこと。実際の作業は内部のレーザースキャンに1日、藤原さんと長坂さんによるフォトグラメトリ用撮影と外部のレーザースキャンに1日の計2日で実施されたといいます。

旧博物館動物園駅は“廃駅”ではあるものの“廃線になった駅”ではなく、今もホームには京成電鉄の列車が行き来する“線路”扱いの場所。このため、ホーム部分の計測では京成電鉄の協力をあおぎ、列車見張り員の立会のもと、作業を実施したのだとか。

あわせて内部の計測をする際には、フォトグラメトリを担当する藤原さんも下見として立ち会ったとのこと。地下駅で暗いため、必要な機材や露出の確認をして、本番がスムーズに進むよう準備したそうです。

企画は2021年度末に始まり、2022年4月初めに1回目のレーザースキャン(内部)を実施。データ編集を行い、点群データを用いたモデルを試作しました。

6月中旬には2回目の計測としてフォトグラメトリ撮影とレーザースキャンを実施。フォトグラメトリでは全部で3891枚を撮影し、フォトグラメトリ処理は約1か月かかったといいます。その後プラットフォームへの実装や内部確認を行い、約10か月の制作期間を経て12月中旬に公開の運びとなりました。

「デジタル ハクドウ駅」は「Cluster」と「VRChat」、2つのプラットフォームで公開されました。それぞれユーザーの特徴を踏まえて仕様が微妙に異なっており、違った楽しみ方ができるようになっています。

具体的には、Cluster版では多くの人が楽しめるようテクスチャの解像度を落として軽快に動作するようにし、あわせて電車の通過や壁画のペンギンを使ったギミックを実装。VRChat版では自身のアバターを使って自撮りするユーザーが多いことから、ギミックは用意せずテクスチャの解像度を上げているのだとか。

筆者はCluster版で「デジタル ハクドウ駅」に訪問してみました。皇室で代々引き継がれてきた「世伝御料地」に1933年開業した駅舎は、その土地の品位に見合うものとするべくデザインされ、廃止後の2018年には鉄道施設としては初めて、「東京都選定歴史的建造物」に選定されています。