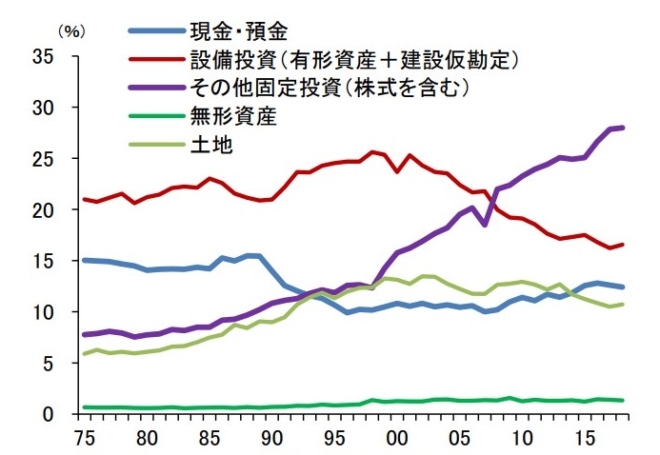

このうち1と2はよくいわれるが、3が意外に大きい。次の図は門馬一夫氏の集計だが、ここで「その他固定投資」と分類されているのがいわゆる内部留保で、大企業の場合はその大部分が対外直接投資だと推定されている。同じ時期に現預金はほぼ同じだが、国内の設備投資が大きく減った。

企業の資産構成(門馬一夫氏)

つまり国内の需要不足の最大の原因は現預金の増加ではなく、製造業の空洞化なのだ。これは1990年代に中国がWTOに加盟したころ始まり、1998年の金融危機のあと加速し、黒田日銀の時代に史上最大になった。日経平均は上がり、大企業は史上最高益になったが、実質賃金は下がった。

雨宮総裁の仕事は黒田総裁の後始末このトレンドは、金利や為替レートとは無関係に一貫して続いているが、2009年以降の円高で加速した。黒田総裁は2014年に円安誘導でそれに歯止めをかけようとしたが、空洞化は止まらない。これが潜在成長率の低下する最大の原因である。

これについて金融政策にできることは少ない。日銀が1ドル=150円まで円安に誘導しても、製造業は国内に戻ってこない。人口減少で消費が減り、硬直的な労働市場で生産性が上がらず、法人税率も電気料金もアジア最高の日本で生産する必要がないからだ。

雨宮次期総裁の最大の仕事は、黒田総裁の散らかした後始末である。2013年の政府と日銀の共同声明は書き直し、インフレ目標は削除すべきだ。重要なのは財政と金融の協調によって債務管理をおこない、膨張したバランスシートを縮小することである。

560兆円に膨張した国債は、財務省と協力して永久債で徐々に借り替えればいいが、48兆円のETFは市場で売却するわけにはいかない。一つの案としては、ETFを基金に移管して、直接給付の財源に使うことが考えられる。現金の代わりにETFで支給すれば、「貯蓄から投資へ」という岸田政権の方針にも合致するだろう。