政府が次の日銀総裁として雨宮副総裁に就任を打診したと日経が報じているが、驚く人はいないだろう。彼は一貫して本命とみられてきたし、誰が総裁になっても、やるべきことは同じだからだ。それは黒田総裁の超緩和路線の巻き戻しである。白川前総裁もいうように

日銀が国債を爆買いしても大インフレは起こらなかった(大規模緩和という)社会実験をやっても物価は上がらなかったし、潜在成長率は下がった。真の課題に社会のエネルギーが向かわなかったという意味で、10年間という時間を明らかに無駄に費やした。

ただこの大規模な社会実験で、発見したこともある。それは日銀がバランスシートを史上最大に膨張させても、多くの人が(私を含めて)心配したように国債暴落や大インフレといった金融危機が起こらなかったことだ。これは例えばイギリスで、トラス首相が就任した直後に国債が暴落したのとは違う。

その直接の原因は、日銀がYCCで国債を買い支えたからだが、それを続けることができたのは、日銀が示すように、自然利子率(均衡実質金利)がほぼゼロだったからだ。このため量的緩和と同じ効果を出す政策金利を示す影の金利は、マイナス8%に達した。ゼロ金利でも高すぎたのだ。

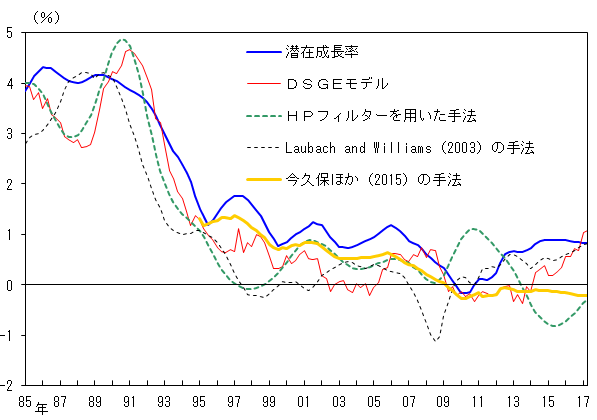

自然利子率の推定(日銀)

自然利子率は金融的な変数ではない。それは人口増加率と資本蓄積率と生産性上昇率で決まり、上の図のようにほぼ潜在成長率に等しい。したがって白川前総裁も指摘するように量的緩和で潜在成長率が上がらなかったことが、異次元緩和を可能にしたのだ。

需要不足の正体は製造業の空洞化もう一つの意外な結果は、ここまで金融緩和を続けても需要不足が変わらなかったことだ。主流派の経済学では、需要不足は短期の現象であり、10年も続くことはありえない。したがって金融政策は「需要の先食い」であり、潜在成長率を上げることはできない。

しかしこの10年、企業が貯蓄主体となり、いわゆる内部留保が増え、国内投資が減った。このためゼロ金利の国債が買われ、長期金利<名目成長率という需要不足の状態が続いた。これはコロナとウクライナ戦争という攪乱要因があっても、おおむね変わらない。その原因は大きくみて、次の3つだろう。

1.超高齢化 2.生産性上昇率の低下 3.対外直接投資の増加