検討はアリだが、実行はあり得ない「N分N乗」

誰がひっぱりだしてきたのか知りませんが、少子化対策の一案として「N分N乗」が与野党で前向きに検討されていると報じられています。私は少子化対策について終始、金銭面対策を前面に出すのは反対で側面支援でしかないと申し上げています。この「N分N乗」方式は所得税があるケースでは有利になるというアメだけを見せているのです。しかし、社会への劇薬の面はどっかに置いてきぼりです。

この方式、端的に言うと所得税は個人ベースで計算していたものを家族単位にしようというものです。企業でいう連結納税を想像してもらったらよいと思います。夫婦で合計800万円の所得でそれぞれ50万円と30万の合計80万円の所得税をそれぞれ払っているとします。もしも2人お子さんがいれば家族一人当たり200万円の所得(800万÷4)だからその所得税を15万円とすれば4人で60万円しか払わなくてよいので税額が20万円節約できるというものです。

少子化は生むことに動機がないことが問題なのです。産んでからの話は「子育て支援」であって少子化対策ではないのです。そもそもを取り違えている上に仮にこんなN分N乗を取り入れれば節税対策で奥様は専業主婦に逆戻りです。ただでさえ日本の主婦は子育てのために家に籠りがちなのにそれを後押しすることになります。それと子供を節税の道具にするのもどうかと思います。フランスで戦後始まった方式ですが、あの国の生き方は自由奔放の個人主義です。婚外子が多いという特殊事情を反映したものです。もちろん、日本が婚外子について前向きに取り組むという風潮ができるなら別ですが、LGBTQ発言でクビになる首相秘書官がいるような国では100年経っても起こりえないでしょう。

尹錫悦大統領の本気度尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領は徴用工問題を本気で決着させるように見えます。それも非常に近いうちに。徴用工問題についてはかつての大統領達はアンタッチャブルの姿勢を貫いていました。その背景は「三権分立」で司法への敬意です。ところが尹大統領はカーブアウトした案を提示します。韓国内で企業などからの資金をベースにする「日帝強制動員被害者支援財団」を作り、そこが原告に支払うというものです。韓国国内世論はもちろん割れています。そんな金は受け取れないと。ただ、この話、慰安婦問題の時と同じなのです。10億円の基金が出来て、結構多くの元慰安婦はお金を受け取りますが、反日の一部の声のでかい人たちが「そんな金を受け取ってはいけない!」と叫んだのです。

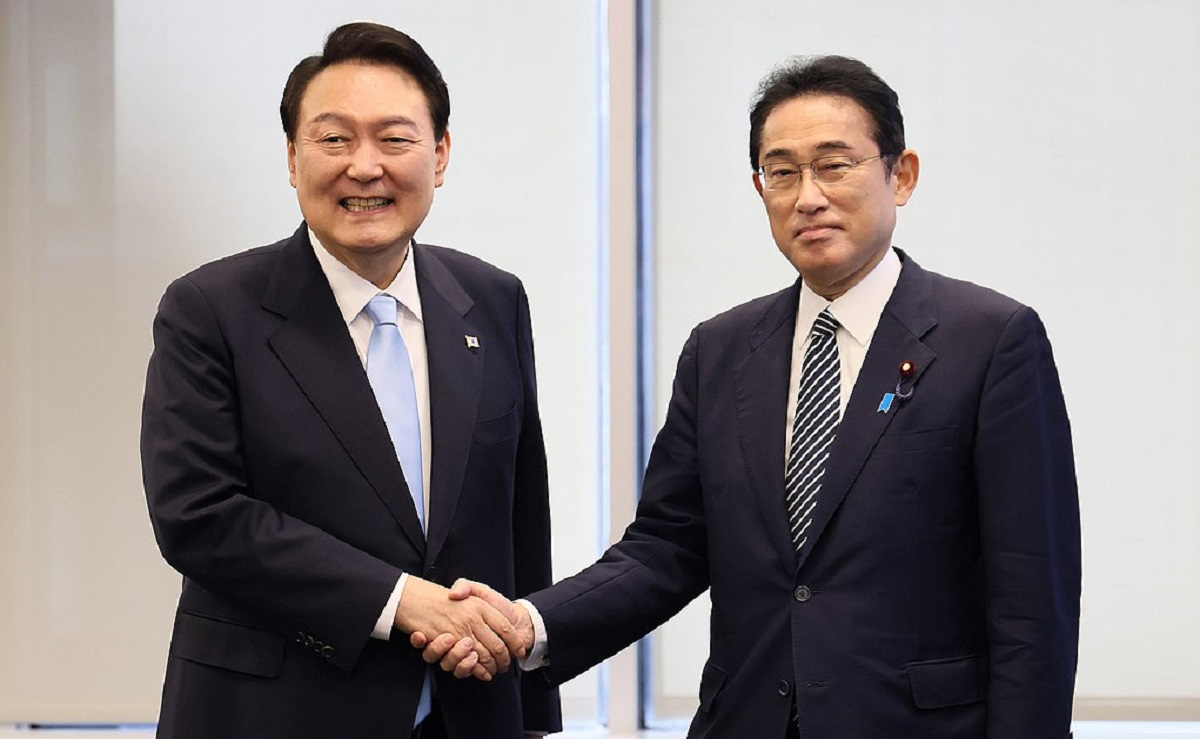

今回も元徴用工にとってお金の話ではなく、メンタルな問題だとしてしこりを残すと思いますが、出来ないと逃げていたかつての大統領とは違う点は評価すべきでしょう。今回、尹大統領としては政治日程的にこの問題で3月上旬までに一定の結論を出す必要があります。それは5月の広島サミットの主題の一つが北朝鮮問題で、そのために尹大統領が招待される見込みです。また、同大統領が4月頃、アメリカに国賓で招かれることを考えると読売が報じる3月10日のWBCに両首脳が観戦するシナリオは、可能性の問題というより大統領の政治使命であるともいえます。

ところで韓国が設立する基金、日本側は知らぬ存ぜぬかといえばそんなことにはならなそうです。韓国とビジネス関係を構築しているいくつかの大手企業は基金への何らかの参加を検討中とされています。いやそれだけではなく日本側からはもっと大掛かりな案も取りざたされています。日本の近年の首相で日韓問題を丸く収めるのが最も得手なのは岸田首相が筆頭です。これは岸田氏の外務大臣時代からの姿勢を見ても何ら疑う余地はなく、私は両首脳が東京ドームで仲良く隣に座り、野球を見ているシーンが目に浮かぶのです。こういう技は岸田氏の強みでもあり、悪く言えば日本的な事なかれ主義ともいえるのですが、雪解けは近いと思います。またいつか雪が降るかもしれませんが、まずは目先の最悪期は脱しつつあるとみてよいでしょう。

岸田文雄と尹錫悦大統領 2022年9月22日 首相官邸HPより

後記 大学時代に英文タイプの実践クラスを取っていたこともあり、会社に入ってすぐNECのパソコン9801シリーズの登場にもたじろかず、キーボード上の指が勝手に動いていたのは大きかったと思います。それから40年、今でもひたすらキーボードとの戦いが続きますが、これだけ指先を使うとボケないかもしれないと思います。ピアニストに認知症は少ないとされるのは指の動き。これが脳の動きを活性化させるのですが、キーボードも同じだろうと思っています。あとは日々の目標があり達成感をもって一日を終えることでしょうかね?私は朝シャワーの時、その日一日のプログラムが完成しストイックにその日をこなします。これで100歳になってもボケないぞー!

では今日はこのぐらいで。

編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2023年2月4日の記事より転載させていただきました。