チェコ国民は1月28日に行われた大統領選挙で、台湾の民主主義を支援し中国に厳しい立場をとると目される元NATO軍事委員長のペトル・パべル退役陸軍大将を選んだ。21年10月の拙稿でこうした事態になることを予測していたので、筆者はこの報を感慨深く読んだ(拙稿「共産党と社会党が議席喪失:見習うべきチェコの総選挙」)。

21年にチェコからワクチン供与や上院議長訪問を受けた台湾の蔡英文総統は31日、電話でパベルに祝意を伝えた。パベルは「チェコは民主主義体制の側に立っている。台湾が活力のある民主制度を維持し、権威主義の脅迫を受けないようにすることを支持している」と、協力関係を発展させていくことへの期待を示した(31日の「Radio Taiwan International」)。

蔡が「ロンドン大学で似たような生活の経歴を持つパベル氏と、今後も台湾とチェコとの関係、地域の議題について幅広く意見交換ができるよう希望すると述べた」とも記事は伝えている。

78年に台湾大学を出た蔡は、コーネル大ロースクールで法学修士、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで法学博士を取得した(84年)。パベルも88年から3年間陸軍士官学校 (後に国防大学)で学び、ロンドンの王立防衛研究大学を経てキングス・カレッジで国際関係の修士号を取得している。

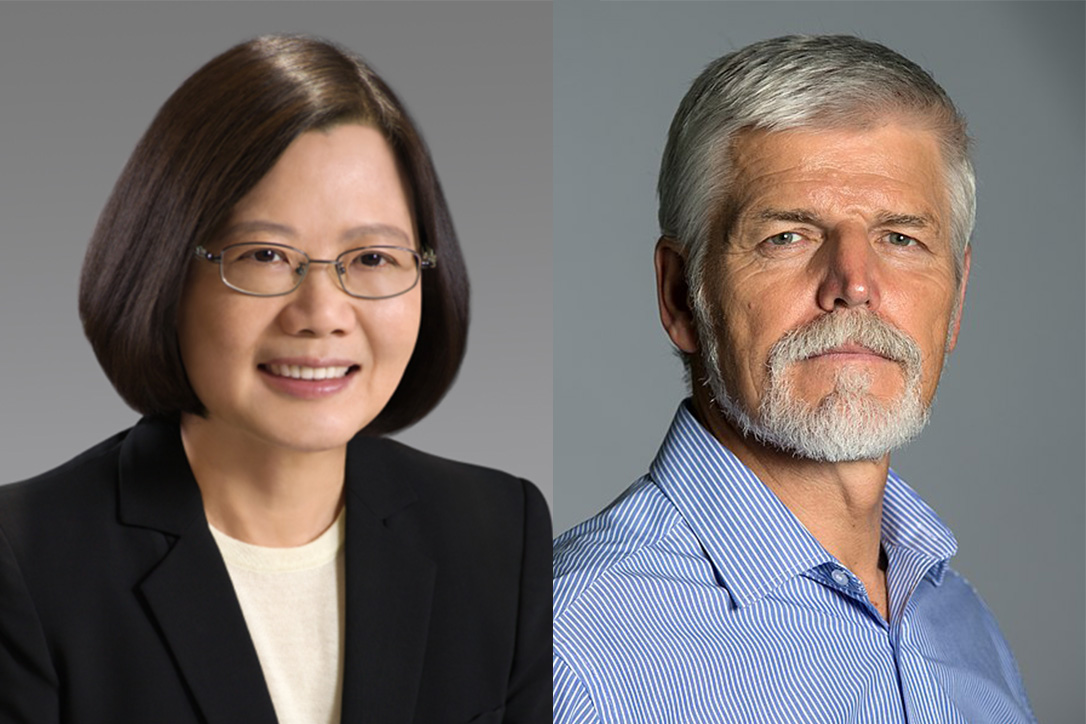

左:蔡英文 右:ペトル・パべル出典:Wikipedia

■

チェコと言えば、筆者の世代なら先ずは東京五輪の女子体操チャスラフスカの名が頭に浮かぶ。68年に民主化運動「プラハの春」を支持する「二千語宣言」に署名し、ソ連の介入に巻き込まれるが、彼女は同年のメキシコ五輪でも大人の女性のエレガントでありながら力強い演技で祖国を勇気づけた。

音楽好きの筆者にとっては、スメタナとドボルザークに代表されるクラシックもチェコだ。前者の連作交響詩「我が祖国」は失聴した晩年の作で、有名な2曲目の「モルダウ」はチェコ語では「ヴルタヴァ」という。ドイツ語読みの方が有名な辺りがこの国の複雑な歴史を物語る。

スメタナが世に出したドボルザークの作品では、招かれた米国で作った交響曲第9番「新世界より」が良く知られる。チェコ西部を指す「ボヘミア」楽派の彼は、祖国に戻って生涯を終えた。筆者は両作品とも、チェコ出身のラファエル・クーベリックが指揮するチェコフィルの演奏を愛好する。

歴史の側面で筆者の興味をチェコに向けさせた本は2冊。1冊(実は4冊)は20世紀初期に満洲やシベリアでスパイ活動に従事した石光真清の手記4部作(「城下の人」「曠野の花」「誰のために」「望郷の歌」中公文庫)であり、他は林忠行の「中欧の分裂と統合―マサリクとチェコスロバキアの建国」だ。

前者で石光は、満洲馬賊に捕まったところを日本人娼婦に助け出されたり、朝鮮人スパイに謀られたり、コサックと交流したり、と波乱万丈の経験をする。時あたかもロシア革命や第一次大戦の初期、その記述には「チェコスロバキア軍団」(以下「軍団」)や「シベリア出兵」の話が出てくる。

そこで書棚の「中欧の分裂と統合」(中公新書)の埃を払ったのは5〜6年前だったか。著者の林忠行が筆者と高校同級だったことを知っていて以前に購入してあったものの、長らく「積ん読」していた。もちろん先方は当方を憶えていないと思うが、筆者は10代後半の林を良く覚えている。

「総理と五輪金メダリストとノーベル賞受賞者」を出したことを何度か本欄で書いた我が母校の体育祭では、1〜3年生で組む8チームが、競技の他に応援席に設ける高さ10mの巨大なデコレーションの出来栄えも競う(筆者もこれの制作を通じて酒や煙草を覚えた)。その年、競技は我がチームが勝ったがデコレーションの優勝は林のチーム、アポロ11号の月面着陸を模したデザインは確か彼だった。

何年か前に京都女子大学長だった林を偶さかテレビ番組で見かけ、半世紀を経てずいぶん外貌が変わった彼が、細谷千博(「シベリア出兵」研究の第一人者)に師事したチェコ史家だったことを思い出し、石光の4部作と並行して林の中公新書を取り出してじっくり拝読した。

■