OMO(Offline Merges with Online:オフラインとオンラインの融合)へのシフトがアパレル業界共通の課題となりつつある。その中で、早くも次の「打ち手」として、OMOに最適化した物流システムの改革に着手したのが、「アダム エ ロペ」などのブランドを持ち、全国に340店舗以上を展開するジュングループ(東京都/佐々木進社長)だ。

2022年10月に同社が発表した「マイクロフルフィルメントシステム」は「長年解決できなかった“在庫の偏在による機会ロス”を極限まで低減させ、いつでも、どこでも、ストレスなく買えるサービスを充実させていく」とうたっている。「マイクロフルフィルメントシステム」とはいったい何なのか。同社のOMOを主導する取締役執行役員の中嶋賢治氏に聞いた。

オムニチャネル化に伴う課題「在庫の最適化」

ジュングループの2022年9月期決算におけるEC事業の売上高は、対前年比103%、粗利益率は同108%と伸長した。一見微増に見えるが、「実は、クーポンやセールを抑えたことで店舗利益に関しては122%と大きく成長した」と、取締役執行役員の中嶋賢治氏は収益改善を強調する。

「顧客行動においても、ウェブで情報を入手して店舗で検討する、逆に店舗で気になったアイテムをウェブでじっくり検討する、といったECと店舗を行き来するオムニチャネル化が進んでいることを実感した。その中で『お客さまに認知してもらう場所』としての店舗の重要性を改めて確認できた」(中嶋氏)

このように顧客行動におけるウェブと店舗の融合が進む中で、ジュンではこれまでのECモール偏重から自社ECへのシフトを進め、自社ECと直営店舗の併用・クロスユースの客を増やし、LTV(顧客生涯価値)を増加させる方向へと舵を切っている。

そのクロスユースを強化する上で、どうしても避けて通れないハードルがある。それが「在庫の最適化」だ。新アイテムの販売を進めていく中で倉庫、店舗ごとの在庫の偏在が起きてしまうのは、同社に限らずアパレル業界共通の悩みだ。

例えば、顧客がA店を訪れたが、ほしい服がA店にはなく、B店にあった。その場合、A店はB店に連絡して取り置きを依頼し、顧客は後日B店に行くか、A店が取り寄せ、A店に再び来店してもらう必要がある。いずれにしても配送コストと時間コストを要し、同時に購買機会のロスをももたらしていた。しかし、これがアパレル業界の“常識”とされているのだ。

「どこでも、いつでも、ストレスなく買える」配送システムとは?

長期的にファンを増やし、LTVを獲得するためには、顧客行動のオムニチャネル化に合わせて、実店舗でもECでも「どこでも、いつでも、ストレスなく買える」買い物体験の実現が不可欠だ、と中嶋氏は考えた。そのことは同時に、在庫効率を高め、総換金率(在庫総数に対する換金率)を引き上げることにもつながる。では、そのシステムをどう作るか。

注目したのは、2018年にZARAが六本木に出店したショールーム型店舗のポップアップストアからだ。そこでは、オンラインとオフライン全ての商品において、倉庫を持たずに店舗を最終在庫保管場所とする「分散型」の在庫管理システムが導入されていた。しかし、「ZARAのような大型店舗なら大量の在庫を抱えることができるが、ジュングループの直営店は店舗面積に限りがある。ZARAのモデルをそのまま転用することは困難」と断念した。

ZARAと同様のコンセプトで、かつ小規模店舗でも顧客のあらゆるニーズに応えられるような在庫管理の仕組みができないか――約3年かけて検討を進めて導き出した答えが「物理在庫ではなく論理在庫でストックを拡張する」方法だ。

「論理在庫」とは何か。

一店舗で保管できる在庫点数の限界を、すべての店舗間で補い合うことで、購買機会のロスを極限まで減らそう、というものだ。そのコンセプトから生まれたのが、同社が2022年10月にリリースした「マイクロフルフィルメントシステム(以下「MFS」)」だ。

アパレル業界において一般的に採用されている在庫の転送手段は「ルート便」だ。各店舗をルート便が巡回し、店舗から倉庫へと在庫を戻し、倉庫から在庫の移動先店舗や顧客へと発送する。上りと下りの両方のコストがかかるだけでなく、顧客に届けるまでのタイムラグも生じてしまう。

そのルート便とは異なり、MFSが目指したのは、店舗同士で在庫を融通し合いながら、できるだけ顧客の居住地に近い店舗からダイレクトに発送するシステムだ。

もしA店舗にほしい商品がない場合、

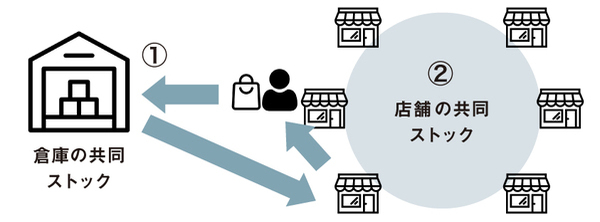

①まず倉庫の在庫を確認し、在庫があれば倉庫から顧客に届ける。

②もし倉庫にもなかったら、顧客の居住地になるべく近い店舗から在庫を引き当て、顧客に発送する。

最も速く、かつ配送コストのかからない配送ルートを選択することで、顧客体験価値の向上と在庫効率の最適化を同時に達成しようとするものだ。