その年に干支に該当する人、つまり年男・年女と呼ばれる人をを「太歳」と呼ぶことがあります。

この「太歳」、もともと中国における想像上の惑星をあらわす言葉でした。

ここでは、そんな太歳について見ていきましょう。

太歳とは

まずは、「太歳」とはどのようなものをあらわすとされてきたのかを見ていきましょう。

古代中国で生まれた想像上の惑星「太歳」

太歳は、古代中国における木星の鏡像となる仮想の惑星のことです。

古代中国の天文暦学において設けられた、想像上の惑星となっています。

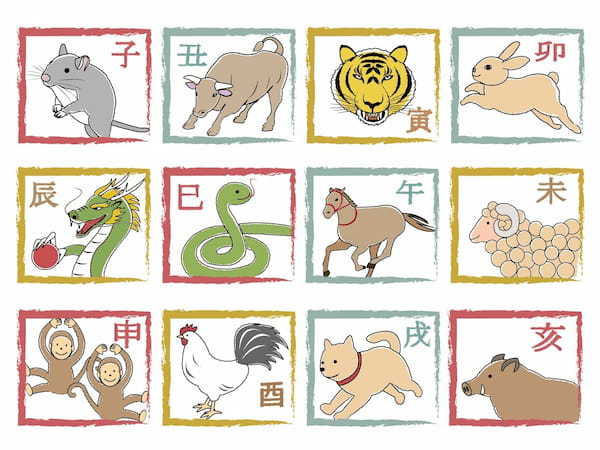

木星は天球上を西から東に約12年で1周する、つまり公転周期が12年の惑星です。その年に干支に該当する人、つまり年男・年女と呼ばれる人をを「太歳」と呼ぶことがあります。

この「太歳」、もともと中国における想像上の惑星をあらわす言葉でした。

ここでは、そんな太歳について見ていきましょう。

この天球を赤道沿いに12等分したものを十二次と呼びます。

つまり木星は、この十二次の上を1年に1次ごと進むという事になります。

この十二次は、西から東に天球を分割したものです。

そのため、地上の方位である「十二辰」とは逆方向となります。

これが不便だったため、天球上における木星の軌道の対称となる位置に惑星があるという事にしました。

それが東から西へ移動する仮想の惑星「太歳」となります。

その年の干支の人を「太歳」とも呼ぶ理由

太歳は、古代中国で考え出された仮想の惑星とされています。

しかし、その年の干支の人を指して「太歳」と呼ぶこともあります。

干支と太歳の関係

木星の動きと対となる太歳は、東から西へと動きます。

これは、地上の方位である「十二辰」の動きと同じになります。

しかも、「十二辰」はそれぞれの方位に干支を当てはめていました。

「子」は北、「午」は南といった具合です。

そして、この十二辰、奇しくも十二次の数と同数です。

そこから、その年に太歳があるとされる位置も干支で言いあらわされるようになったとされています。

これが更に、年をあらわす干支にも転用されるようになったことで、その年の干支の人のことを太歳ともいうようになったともされています。