瀬川拓郎氏によれば、3000年ぐらい前に弥生人が大陸から日本列島に入って農耕を開始したが、縄文人の一部はそれを拒否して北海道で狩猟・漁撈・採集で生活し、独自の文化を形成した。それを蝦夷と呼ぶようになったのは中世以降である。

国家への同化を拒んだアイヌには、農耕民族と思われがちな日本人の「古層」にある狩猟採集民族の形跡が残っている。それは折口信夫が「まれびと」と呼び、柳田国男が「山人」と呼び、網野善彦が「無縁の民」と呼んだ日本のマイノリティかもしれないが、今日ではそのなごりはほとんどない。

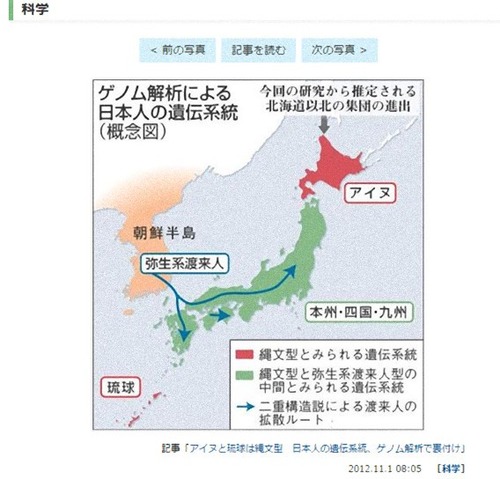

歴史的事実は学問的に議論すべき日本人は「単一民族」ではなく、遺伝的には縄文人と弥生人の混血である。アイヌは縄文人の変種だが、次の写真のように顔の骨格などに北方系の形跡がある。

raw206/iStock

多くの縄文人は弥生人とまじわり、平和的に今の日本人になったが、農業をしない縄文人の一部が北上あるいは南下し、アイヌや琉球人になった。小集団の中の同調圧力が強く、トップダウンをきらう縄文人の習性は国家形成には向いていなかった。

先住民族(indigenous peoples)を「国家に征服された原住民」と考えても、アイヌは日本人と戦って征服されたわけではない。蝦夷を征伐する征夷大将軍は律令国家の重要なポストだったが、中世には意味がなくなった。蝦夷は戦争に弱く、ほとんど抗戦しなかったからだ。

したがって遺伝的にも歴史的にも、アイヌを先住民族と呼ぶことは誤りである。北大は「処分を検討中」とのことだが、これは歴史的事実の問題だから、政治的に処分するのではなく、学問的に議論すべきだ。アイヌをアメリカ先住民のような被征服民族と一緒にして言論を弾圧するキャンセルカルチャーは、日本で繰り返されてはならない。