2つの独立した研究によって、山中因子が老化の逆転を起こすことがわかりました。

山中因子とは京都大学山中伸弥教授が発見した皮膚などの体細胞を万能性であるiPS細胞に変化させる遺伝子群のことです。

1つ目の研究は米国のハーバード大学(Harvard University)から報告されており、DNAやタンパク質に起こる化学的修飾パターンの劣化が主因の老化を、山中因子によって回復し逆転させられることが示されました。

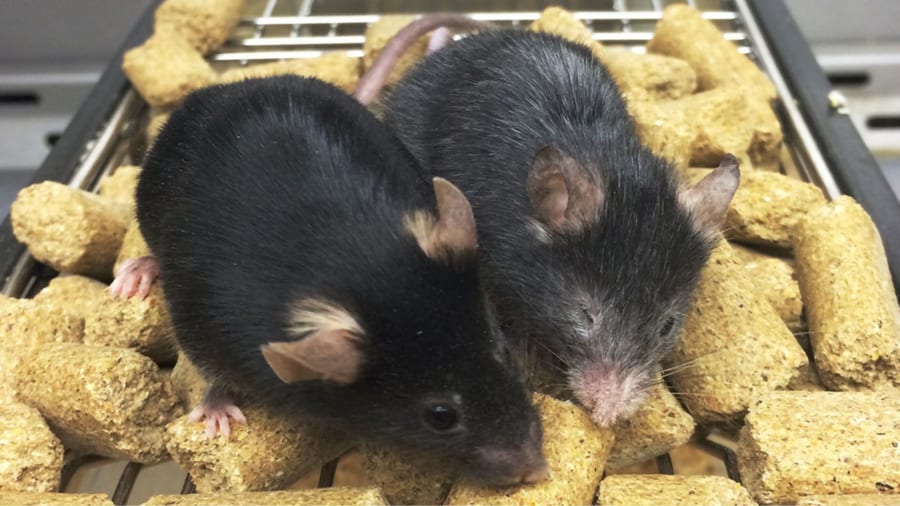

また2つ目の米国のバイオ企業「Rejuvenate Bio」が行った研究では、老齢マウスに山中因子を与え、DNAの化学的修飾パターンを変化させ、平均余命を2倍に伸ばすことに成功したという。

これまで老化は主に、時間経過によってDNAの塩基配列にエラーが蓄積する「遺伝子の劣化」だと考えられてきました。

しかし新たな研究(特に1つ目)では老化の主因は「遺伝子の劣化」ではなくDNAやタンパク質に付着した「化学的修飾パターンの劣化」であり、山中因子は化学修飾パターンを若い状態にもどすことで若返りを起こせる可能性が示されたのです。

研究者たちは「この発見は動物の年齢を自由に前後させる方法を示しており、将来的には人間の若返りも可能になる」と述べています。

永らくフィクションの世界だけに存在した「若返り技術」が、遂に現実世界に現れようとしているかもしれません。

1つ目の研究内容の詳細は2022年12月27日に『Cell』にて、2つ目の研究内容の詳細は2023年1月5日にプレプリントサーバーである『bioRxiv』にて公開されました。

老化の「促進と逆転」の両方をマウスで制御することに成功!

これまで何十年にもわたり、老化の原因は主にDNAに蓄積していくダメージだと考えられていました。

この理論では、DNAは紫外線や活性酸素などのダメージ源のせいで時間の経過とともに劣化が進んで遺伝子が適切に機能しなくなり、その不具合の積み重ねが老化となって現れるとされています。

そして若返りを成功させるには、傷ついたDNAをいかにして修復するかが重要だと考えられていました。

しかし近年になって、この常識が揺らぐ発見が次々と行われました。

たとえば、人間やマウスを対象に行われた研究では、突然変異率の高さが必ずしも老化の速さと一致するわけではないことが示されています。

また老化した細胞を調べた研究では、多くの老化細胞には突然変異がほとんどみられなかったことが報告されています。

そこで新たに着目されるようになったのが、DNAやその周辺に存在するタンパク質(クロマチン)に行われる化学的修飾です。

化学的修飾を行う分子たちには、DNAを圧縮して保管状態にしたり、必要に応じて広く展開させるなど、DNAの物理的な状態の変化を行います。

圧縮されたて保管状態にある遺伝子は非活性状態になり、逆に展開した状態の遺伝子は活性化状態に変化します。

そのため化学的修飾にかかわる分子は、遺伝子活性のスイッチとして機能します。

このスイッチは、細胞の種類を決めるのに決定的な働きを担っています。

全ての細胞は同じDNAを持っていますが、化学的修飾によって特定の遺伝子がオン・オフになることで、神経細胞・筋肉細胞・皮膚細胞と、細胞たちは自分たちのアイデンティティーを確立することができるのです。

このような化学的修飾を介した制御は「エピジェネティクス」と呼ばれており、細胞のオペレーティングシステム(OS)として複数のプログラム(遺伝子)の制御を行っています。

では、老化はOS(化学的修飾)とプログラム(遺伝子)のどちらのエラーが原因なのでしょうか?

これまでの常識では、老化は主に「遺伝子の劣化」、すなわちプログラムの劣化が主な原因と考えられてきました。

しかしPCにとってより致命的なのはOSのエラーのはずです。

そこで今回、ハーバード大学の研究者たちは化学的修飾パターンの劣化が老化に与える影響について調べてみることにしました。

調査にあたっては、特定の薬剤の投与によってゲノムの20カ所でDNAを切断する遺伝子をマウスに組み込み、マウスのDNAに繰り返しの切断を行いました。

ただし切断される場所は遺伝子が書き込まれていない部分に限定されており、切断されたDNAの修復も即座に行える仕組みを整えました。

こうすることで遺伝子の変異を起こさず、マウスのDNAをただ繰り返し切断と修復するだけの仕組みが完成します。

もし老化が遺伝子の劣化によってのみ起こる現象ならば、この仕組みを組み込まれたマウスの老化速度は普通のマウスとたいして変わらないハズです。

しかし10カ月後になると、繰り返しDNAの切断を受けているマウスたちには白髪、筋力低下、記憶喪失など多くの老化に特徴的な症状が現われました。

研究者たちが老化速度を調べたところ、DNAの切断を受けているマウスたちは何もしていないマウスよりも50%早く老化が進んでいることが明らかになりました。

また化学的修飾にかかわる分子たちの位置を調べたところ、DNAの修復が行われる回数が増加するごとに位置のランダム化が進行して正しいスイッチとして機能しなくなっており、筋肉の細胞であるにもかかわらず神経細胞のタンパク質を生産するなど、細胞のアイデンティティーが失われていました。

細胞のアイデンティティーの喪失は老化細胞によくみられる症状として知られています。

これらの結果は、遺伝子が全く劣化していなくても、化学的修飾パターンが劣化するだけで老化が進行することを示します。

(※より専門的には老化はエピジェネティックのパターンの喪失によって引き起こされることが判明した)

研究者たちはDNAの修復が行われる際に化学的修飾が行われる位置がズレてしまうことが原因であると述べています。

では化学的修飾が行われる位置をリセットすることができれば、老いたマウスを若返らせることはできるのでしょうか?