たくさんのフルーツが入ったフルーツポンチ、子供から大人まで大好きなデザートですが、名前にある「ポンチ」にはどんな意味があるんでしょうか。

ポンチというワードが入った言葉は、他にも「いかれポンチ」や「浮かれポンチ」、「ポンチ絵」などがありますが・・・、これらは関係性があるんでしょうか?

ここでは、この『ポンチ』という言葉について見ていきましょう。

謎の言葉「ポンチ」を使う言葉

さて、ポンチという言葉が入ったものって一体いくつくらいあるのでしょうか。

フルーツポンチ

フルーツポンチは甘いシロップの中にたくさんの果物が入っているデザートです。

アルコールが入っているものもありますが、誰でも楽しめるよう、フルーツとシロップ、炭酸水なんかで作るものが一般的ですよね。

いかれポンチ

子供が友達と口喧嘩する際に用いることのある「いかれポンチ」。

この言葉は軽薄で頭が悪い間抜けな男性を指す言葉として1950年前後に流行したそうですよ。

浮かれポンチ

男女問わず浮かれている人をさす時に用いられる言葉です。

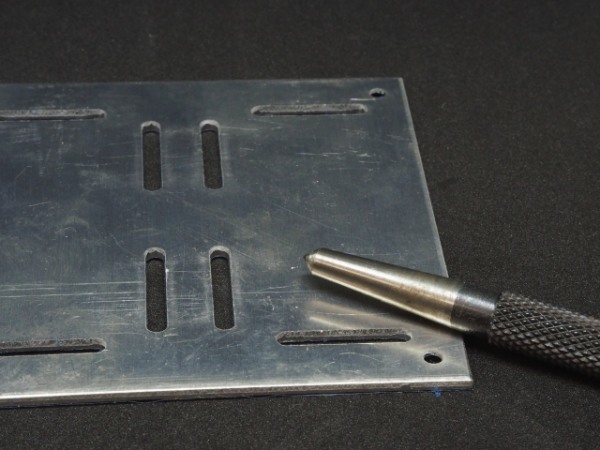

工具のポンチ

工作物に目印をつけたり、穴あけ加工をする時に使う工具の「ポンチ」。

ベルトの穴を増やす時に、ベルトに打ち付ける「穴あけポンチ」などは使ったことのある方もいるかもしれませんね。

ポンチ生地

ポンチ生地は、いわゆるジャージ素材と呼ばれるニット生地です。

シワがつきにくく、伸縮性に優れた生地です。

それぞれのポンチは違うポンチ?

色々な「ポンチ」がありましたが、それぞれどのようにして生まれた言葉や名前なのでしょうか。

フルーツポンチはポンチ酒が語源

フルーツポンチの「ポンチ」はポンチ酒というお酒のことです。

元々は蒸留酒、砂糖、レモン汁、水、紅茶または香辛料の5つの材料からできたパンチというカクテルで、17世紀以前のイギリス付近で生まれました。

日本には江戸時代にオランダから輸入され、当時は「ポンス」と読んでいました。

それが明治時代になり、英語のPUNCHからの音訳で「ポンチ」となりました。

ちなみにポン酢は、オランダ語で「pons」という柑橘類の果汁を使ったお酒を指す言葉から来ています。

しかもこの言葉自体は、サンスクリット語で「5」を意味する「パンチャ」だとされており、柑橘類や砂糖、スパイスを使って作ったお酒の名称からきています。

ポンチ絵説もある

フルーツポンチは、現在でも高い人気を誇る銀座千疋屋で、1923年(大正12年)から提供されています。

パンチに果物を多く入れ、特注のステムの長いグラスに盛ったフルーツポンチで、「パンチ」ではなく「ポンチ」としたのは、当時流行した風刺絵のポンチ絵を意識してのことだと言われています。

ポンチ絵というのはイギリスの風刺漫画雑誌「Punch」掲載された戯画や、それにならって1862年ごろにイギリス人のワーグマンが横浜で発刊した漫画雑誌「ザ‐ジャパン‐パンチ」からきていると言われています。

ユーモラスな風刺画を指す言葉として使われていました。