秋の味覚の代表格として、日本の食卓を彩ってきたサンマ。

しかし近年サンマの不漁が続いており、供給量減少に伴って価格が高騰しています。

一体なぜ、ここ数年間で水揚げが減少傾向になってしまったのでしょうか?

本記事では、こちらの理由について解説していきます。

- この記事がおすすめの方

- ・サンマ水揚げ量の推移を確認したい方

・サンマ価格が何倍になったか知りたい方

・サンマ不漁の原因を知りたい方

目次

【最新2023年版】サンマの水揚げ量推移

・サンマ不漁による価格の高騰は?

サンマ不漁の原因(1):温暖化による海水温の上昇

・【補足】回遊ルートが変わったら遠方まで漁に行けばいいのか?

【最新2023年版】サンマの水揚げ量推移

まず、サンマの水揚げ量がどれほど下がってきたのかを見ていきましょう。

サンマの水揚げは2008年の343,225トン以降、減少傾向にあります。特に直近の4年間(2019年~2022年)の落ち込みが顕著で、2023年1月に発表された2022年の水揚げ量も過去最低を記録。4年連続で過去最低を更新することとなりました。

1960年前後では年間の水揚げ量が600,000トンを超える年もあったサンマ漁ですが、ここ10年では200,000トンを下回り、長い期間で見ても大幅に落ち込んできていることが分かります。10年前の2012年と最新2022年の水揚げ量を比較すると、約92%も減少しています。

サンマ不漁による価格の高騰は?

水揚げ量が減少すると、1匹当たりの流通価格が高くなります。

2022年は産地市場への卸売単価が全国平均で10キロあたり5,758円で、2021年比7.2%下がりました。

しかし水揚げ量がここ数年の中で比較的伸びた2018年と比べると約3倍値上がりしています。また1989年(平成元年)の10キロあたり680円と比べると約8.5倍の値上がりです。

昔は秋の食卓を彩る大衆魚でしたが、近年は価格高騰により「高級魚」となりつつあるのです。

サンマ不漁の原因(1):温暖化による海水温の上昇

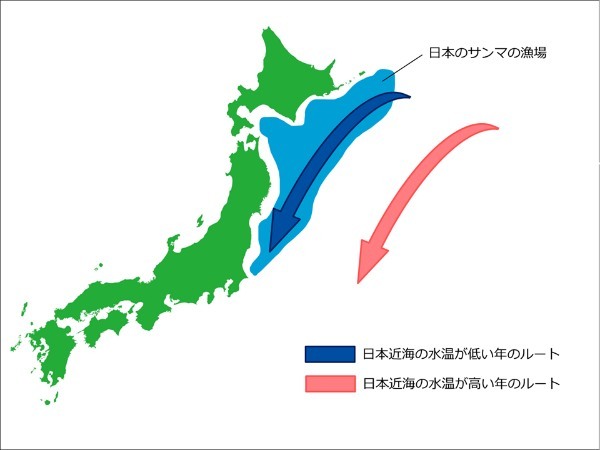

日本でサンマ不漁が続いている原因の1つ目としては、温暖化の影響で日本周辺の海水温が上昇したことが挙げられます。

サンマは回遊魚であるため一年をかけて広い範囲の海域を泳いで回り、8月~11月頃にかけて南下を始める魚です。

特に日本の伝統的なサンマの漁場にやって来るのは8月以降で、この時期以降に捕れるサンマが旬を迎えます。

しかしこのような回遊ルートを辿るのはあくまでも一昔前のことで、日本周辺の海水温が今よりも若干低い時のサンマの行動です。

サンマは低い海水温を求めて回遊しているので、温暖化に伴って日本周辺の海水温が上がると、サンマは日本の近くではなく遠くの海をルートにして南下をしてしまいます。

それでも日本周辺を通らなくなるわけではないので水揚げ量が0にはなっていませんが、その数は大幅に減ってしまうので海水温の上昇に比例してサンマの水揚げ量は減少してきました。

【補足】回遊ルートが変わったら遠方まで漁に行けばいいのか?

ここでよくでる疑問として「サンマのルートが変われば、その離れた海域まで釣りに行けばいいのではないか?」というものがあります。しかし、現実はそう甘くありません。

なぜなら離れた場所まで漁に行くためには、時間コストと燃料コストが必要となるからです。

時間コストというのは釣り上げたあと水揚げするまでの時間のことで、これが長くなるとサンマの鮮度が落ちてしまいます。

これでは市場で売れづらくなり、価格を下げて取引するしかなくなります。結果的に採算が合わなくなるので、漁師は漁に行く意味がなくなってしまうのです。

一方で、燃料コストは移動距離が長くなれば消費する燃料も大きくなります。

これでは一匹当たりの単価が安いサンマでは採算が合わないため、時間コストと同様に漁に行く意味がなくなってしまいます。

つまり遠方までサンマ漁に行けば利益を出すことができないため、近場までサンマに来てもらうしか市場に流通させる方法がないということになります。

ひいては海水温の上昇に伴うサンマの回遊ルートの変化は、日本のサンマ文化に大打撃を与えてしまうのです。

サンマ不漁の原因(2):外国船の参入

日本でサンマ不漁が続いている原因の2つ目としては、中国や台湾などの外国漁船がサンマ漁に参入し始めたことが挙げられます。

サンマは秋の味覚として古くから日本に定着していましたが、外国ではあまり食べられていませんでした。

しかし近年中国や台湾といった国でサンマの人気が高まり、それに伴いサンマ漁に参入する漁船が増え、日本のサンマの漁獲枠が減ってしまいました。

加えて、日本人は脂のノったサンマを好みますが、外国では健康志向に則って脂の少ない小さなサンマも人気が高いです。

脂の少ないサンマとは旬を迎えて日本にたどり着く前のものを指すため、結果的に日本の漁獲できる数が減っているのです。

一概に外国船を不漁の原因にしてはいけない

一方で「日本のサンマ不漁の原因を外国に押し付けていいのか?」という議論もしばしば見られます。

こちらはまさにその通りであり、ひとえにサンマ不漁の責任を”外国船の参入”とするのは暴論です。

なぜなら、中国や台湾の人々もサンマを食べたいから。ニーズがあるなら漁に出るのが、漁師の仕事です。

もちろん日本の漁場に侵入していたのであれば問題ですが、自由な海域(公海)での漁であるため何も悪いことはしていません。

外国船参入はあくまでも一つの要因と捉え、各国で協力・分け合いながらサンマ漁をしていくべきではないでしょうか。

サンマ不漁の原因(3):2021年以降のロシア・ウクライナ情勢

2021年から始まったロシアによるウクライナ侵攻も、日本のサンマ漁に大きな影響を与えることとなりました。それが、ロシアEEZでの操業許可手続きの遅延です。

北海道の東沖にあるサンマの豊漁スポットまで最短ルートで向かうためには、ロシアの排他的経済水域(EEZ)を通過する必要があります。そして外国の排他的経済水域を通るためには「操業許可」が必要です。

しかし許可を取る手続きが、ロシアのウクライナ侵攻に対する世界各国の経済制裁が原因で難航。同水域での漁が見送られることが相次ぎました。

北海道は日本のサンマの水揚げ量を支える地域です。そのメインとなる漁場が利用しづらくなったことで、漁獲量の伸び悩みに繋がりました。