原料高・コスト高による値上げの対応は? 9割近くがすでに実施 それでも追いつかない…

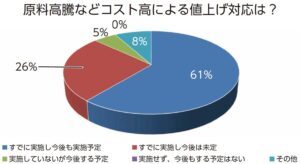

昨年1年間で値上げされた食品は2万品目を超えたと言われるが、2023年もこの流れは収まりそうにない。この質問に対しては「①すでに実施し今後も実施する予定」「②すでに実施し今後は未定」「③実施していないが今後する予定」「④実施せず今後もする予定はない」「⑤その他」の5つの選択肢を用意した。

まず、「すでに実施した」(①と②の合計)と答えたのが87%と全体の9割近くを占めた。このうち「①今後も実施する予定」が61%、「②今後は未定」が26%となった。

メーカーの声は次の通り。「すでに値上げをお願いしているがその間にもコストは上昇中」(砂糖)、「コスト施策は行うがさらなる価格改定を検討せざるを得ないと考えている」(製粉)、「値上げはしたが原価アップ分の総額に届いていない」(佃煮)。

「特に食用油の高騰による影響が大きく、22年に続き23年も値上げを実施する」(調味料)、「22年秋に値上げと容量変更を実施したが、それは春の原料アップによるもの。秋の原料アップ分は次年度以降になる」(乳業)、「急激なコスト上昇は想定をはるかに超えており、生産性改善などの企業努力で現行価格を維持することが極めて困難」(乾物)など値上げはしたものの、その後も続くコスト高に追いついていない現状が伝わってくる。

今後については「原料や飼料、エネルギー関係、円安などの外部環境による」(食肉)、「商品ごとに原材料高騰などの影響を試算し、今後の市場動向を見ながら検討」(調味料)、「値上げをせざるを得ないと考えるが、そのタイミングが重要」(海苔)、「一時的な値上げではなく、社会変化に対応できる構造改革を優先」(味噌)といった意見が挙がった。

卸売業からは「メーカーの値上げに対するスライド値上げは実行しているが、それにコストを乗せるのはなかなか難しい」「商品価格の値上げは実施しているが、販管費増加分の上乗せは難しい」など、商品価格に物流費などの上昇分を加えて転嫁する難しさを訴えつつ、「価格改定を浸透させる中で、商品の価値提案を一層強化する」「より丁寧な対応が必要になる」といった対応策も示された。

なお、④の「これまでもこれからも実施する予定はない」との回答はゼロだった。

SDGs・サステイナビリティ 食品ロス削減、物流の効率化 多様な取組み

コストや値上げ対策に追われながらも、年々強まるSDGsやサステナブル経営への認識に対し企業も様々な取り組みを進めている。特に業界と関係の深い食品ロス削減へ向けては、規格外原料の有効活用やフードバンクへの商品提供など、製造から販売までの各段階でそれぞれの対策を実施している。このほか、製・配・販三層での物流の最適化へ向けた協業も進んでいる。

◎「注力していること」主なコメント

【メーカー】

▽SDGs推進委員会を発足し、サステナビリティを推進する体制を整備(砂糖)

▽原料の栽培や養殖を行い、メーカーとして一次産業に参画している(調味料)

▽工場のスマート化による食品ロスの削減、プラスティックの使用を減らす包装資材の導入(調味料)

▽ヴィーガン向け、脱プラスティック向けの商品開発(製粉)

▽本社に太陽光発電パネルを設置、電力の値上げに対応できている(漬物)

▽プラントベースフードの積極的な開発(健康食品)

▽プラ包材を削減した商品や詰め替え商品を展開。さらにそれらの新商品をリリースする(海苔)

▽環境配慮型商品の開発・育成、調達・生産・物流工程の改善(酒類)

▽サステナビリティ委員会を設立し、目指す姿や具体的なアクションを推進。社会貢献や企業としての責務だけでなく、体質強化や企業価値の向上にもつながる(調味料)

▽賞味期限の集約化や延長に向けた商品開発により、フードロス削減や物流の手間を省く効果が表れている(即席麺)

▽生産時に排出する副産物を飼料として提供(菓子)

▽規格外原材料の活用や有機農業支援策の推進(佃煮)

▽国産米を100%使用し、調達におけるCO2を削減(菓子)

▽缶詰製品は保存性やリサイクル率が高く、フードロスの削減やリサイクル推進に寄与していることを引き続きアピールする(缶詰)

【流通】

▽特に流通業としてカーボンニュートラル、食品産業としてフードロスの問題に向き合う(卸)

▽発注量のコントロール、2024年問題を視野に入れた配送時間の短縮と効率化の推進(卸)

▽SDGsやサスティナブルに対応した商品が増えており、その中で市場に合った商品の提案を進める(業務用卸)

▽子ども食堂へのデザート寄付、NPO法人を通じた学生などへの援助(業務用卸)

▽地域の規格外の原料を活用し商品を開発する(卸)

▽ガスノンフロン冷媒を使用した冷蔵冷凍設備の導入、リサイクルの推進やフードドライブ活動の拡大など(小売)

▽フードバンク事業の強化(小売)

業績予想と重点課題 売上増見込むもコスト対策がカギに

最後に今年の業績予想と重点課題を問うた。業績に関しては価格改定へ適切な対応ができれば、売上は上昇するという見方が強い。ただ、3番目の質問「原料高・コスト高による値上げの対応は」で言及した通り、価格改定は実施したものの、継続するコスト高に追いつかない状況が続けば利益の確保は困難になる。その中で各社は課題解決へ取り組む。

◎主なコメント

【メーカー】

▽家庭用が引き続き堅調に推移し、業務用市場の回復もさらに進むと考え、5%超の売上増を見込む(冷凍食品)

▽大幅な需要回復が見込めない中、コスト負担がさらに大きくなっており非常に厳しい環境が続く。コスト削減を一つずつ積み上げ難局を乗り切る(砂糖)

▽価格改定により二ケタ前後の売上増が見込まれるものの、改定幅と時期のずれ込みにより厳しい採算になると見通す(乾物)

▽業績予想は厳しく、原料高を克服し利益体質へ進化することが課題(乳業)

▽新規事業への取り組みを加速。新しい市場の開拓と需要獲得が重点課題(調味料)

▽増収は見込めるが利益確保に苦慮する年となる。だが、新規開拓のための投資は積極的に行う(健康食品)

▽AI、IoT、ロボティクスの技術を活用した製品開発を踏まえ、店舗全体のソリューション提供体制の構築を図る(機械)

▽食費を節約しながらも、家庭での食事は贅沢に楽しみたいという層は確実に増えている。高品質な商品を積極的に訴求し売上拡大に努める(海苔)

▽売上はやや伸ばすことができるが、原料が予想以上の上げ幅で利益を確保することが困難な状況(乾物)

▽若干上回る予想。22年は価格改定で一時的に購買意欲の減少も見られたが秋冬以降回復しており、23年はインバウンド需要も見込めると考えている(即席麺)

▽既存事業と新たな事業の両方に取り組むことで、成長戦略のシナジーを起こす(調味料)

【流通】

▽売上は今期並みながら、利益はコスト増で減益の見込み。在庫管理の徹底と新規事業の開発が課題(卸)

▽ウイズコロナで消費者の生活が活発化することで、業績も伸びると考える(卸)

▽コロナ感染防止対策と経済活動の両立が浸透し、ある程度のインバウンド効果も見込まれる(業務用卸)

▽リアル店舗の店頭機能充実と、デジタルとの融合による利便性の向上を図る(小売)

▽電力高騰による経費増、円安による食品値上げが課題(小売)

▽人材育成による業績アップを目指す(小売)

提供元・食品新聞

【関連記事】

・活性化するベーコン市場 パスタ人気が一役 料理利用で

・「クノール」軸に下半期で勝負 提案力高めながら商品価値を提供 味の素執行役員 神谷歩氏

・コーヒー飲料 PETボトルVSボトル缶 各ブランドで容器戦略の違い鮮明に

・ビール類 夏行事激減で打撃も新ジャンル好調維持

・納豆 底堅い“生活密着品” 健康&巣ごもりで再び浮上