海のない国オーストリアの首都ウィーンには、海水を使った一風変わった水族館があります。第二次世界大戦時代の「高射砲塔」をリメイクして作られたこの水族館は、生き物の世界と廃墟が同居した不思議な空間です。それに、この最上階のテラスカフェからの眺めはウィーンを見下ろせて最高です。海洋生物や建築だけでなく、景色も楽しめてしまう、一石三鳥のスポットです。

戦争の負の遺産が、子供たちの学びの場に生まれ変わった、謎の建造物とその内部を、今回はご紹介します。

目次

高射砲塔と廃墟の歴史

水族館の内部

高射砲塔と廃墟の歴史

第二次世界大戦で、ドイツに併合される形で参戦したオーストリアの首都ウィーンには、ナチスによって作られた高射砲塔(Flakturm)が6基あります。

防空要塞として作られたこれらの塔は、高さ40~55メートル、壁の厚さ3.5メートルのコンクリート製です。空襲に来た敵機を撃ち落とすと同時に、非常時には内部に市民を避難させられる構造になっていました。戦後、塔が不要になっても、その分厚すぎる壁が災いして、取り壊し費用がかかりすぎるということで、そのまま放置されています。

そんな中、一つの塔が発想の転換で、水族館に生まれ変わったのです。戦争の負の遺産が学びの場としてリメイクされるなんて、なんだか不思議ですね。

戦後コンクリートの塊として残されていたこの高射砲塔は、地下がユースホステルとなったり、最上階に天文台が作られたり、様々な用途で使われていましたが、1957年に海洋学者たちがここを拠点に、海洋研究所と水族館を作りました。内部はまだ戦後の混乱で、武器やコンクリートの破片だらけ。そんな要塞の内部を少しずつ片づけながら、この水族館は現在の姿になったのですね。

エレベーターの内部はこのようにコンクリートがむき出しで、戦争の爪痕を思い起こさせます。

外壁は、ボルダリングやロッククライミングの練習に使えるようになっています。要塞がレクリエーション施設になってしまったのですね。

ボルダリング用の設備が整い、登っている人もいる。

水族館の内部

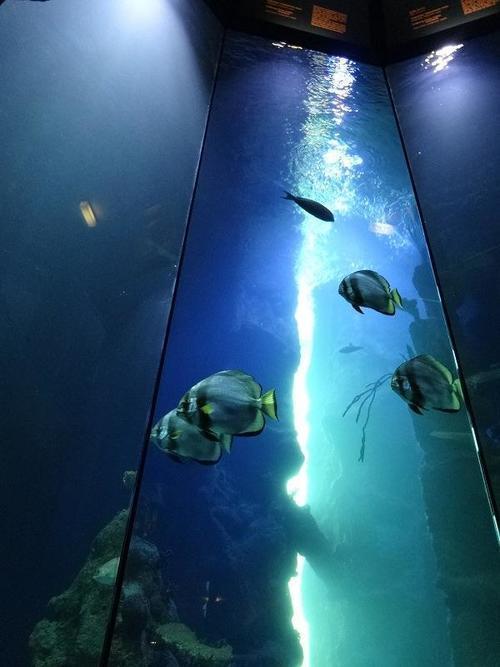

「ハウス・デス・メーレス」(Haus des Meeres)は「海の家」を意味し、海のない国オーストリアで初めて作られた、海水を使用した水族館です。地中海の海洋生物に重点を置いていますが、爬虫類や虫や動物も多く、水の生物以外の生態も楽しむことができます。

要塞のようなコンクリートの建物の中に作られただけあって、日本の水族館のように開放的だったり、イルカショーがあったりするわけではありませんが、その独特の雰囲気は実際行ってみないとわからないものがあります。

年間50万人が訪れ、4000平方メートルのフロア面積に1万匹の生物がいるこの水族館。まずは中に入ると、最初の水槽はなんと日本の鯉です。水に手を入れて触ることができる鯉は珍しいですね。また、2015年に新しく作られた、アトランティックトンネルも見どころの一つです。

建物自体は広くはないですが、触って楽しむ展示が多く、子供たちは大はしゃぎ。両翼に増設された温室部分では、ワニパークや、猿やカメや鳥が放し飼いにされている熱帯エリアもあります。特にこの放し飼いエリアが楽しく、高さを活かした吊り橋やトンネルもあり、動物ふれあい気分が味わえます。

温室エリアは動物たちが放し飼いにされていて開放的。