保守系の人で、自公連立をやめるべきだという人がいる。連立が憲法改正の邪魔だとか言うのだが、おかしな話だ。自公連立のもとでの選挙協力がなければ、自民党が衆参両院で三分の二に近い議席を獲得などできないし、憲法改正の国民投票でどうして勝てるのか? もちろん自公連立が永遠であろうはずもないが、少なくとも憲法改正の足かせになってるからやめるというのは、馬鹿げているだろう。

自民党と創価学会 両団体HPより

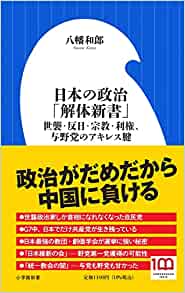

しかし思うのは、自公連立というのがどうして生まれたのかということを知らない人が増えていることだ。そこで、『日本の政治「解体新書」: 世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱』(小学館新書 )ではその経緯を詳しく書いたので、その抜粋を提供する。

公明党には、創価学会を批判する評論家・藤原弘達の著書『創価学会を斬る』の出版中止を、自民党幹事長・田中角栄に働きかけていたことが暴露され、政教分離を徹底することになった1969年の「言論出版妨害事件」があった。

それを受けて、社公民路線が採られたり、創価学会と日本共産党の間で創共協定が結ばれたりしたが、1972年に田中角栄政権が日中国交回復を実現したときには協力した。

とくに、自民党の幹事長だった小沢一郎と公明党幹事長の市川雄一の間での協力が模索され、小沢が自民党を離党したのち、93年に成立した細川護熙政権に公明党も参加し、4人の閣僚を送り込んだ。

さらに、新進党の発足に大部分の国会議員が参加したが、地方組織の解消に至るまでに思惑の違いが露呈し、小沢一郎は自由党を結成するなどして新進党は瓦解してしまう。それによって、98年には公明党が再結成されるのである。

一方、細川~羽田~村山内閣での野党時代の自民党(93~96年)は、政教分離問題や創価学会の問題をかなりえげつなく取り上げた。