「シャルム・エル・シェイク実施計画と呼ばれる総括決定では、低炭素経済への世界的な転換には、少なくとも年間4~6兆米ドルの投資が必要と予想されることが強調されています。」と書いてある。該当箇所は以下:

年間4~6兆ドルといえば日本のGDPより多い。ではこのお金は誰が払うのか? リンクを辿って、ここで言及されている「実施計画」を見てみる。

すると、まず気候変動による被害(ロス&ダメージという交渉用語で呼ばれる)を深刻に懸念している、としたうえで、

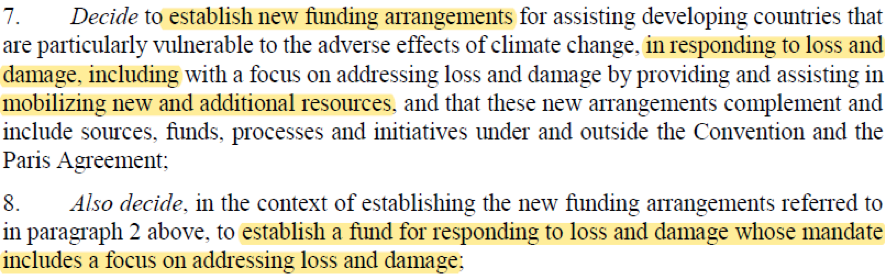

被害に対応する基金の設立を歓迎する、と書いてある。

そして、金額の相場がその後に書いてある。

まず「低炭素経済への世界的な転換には、少なくとも年間4~6兆米ドルの投資が必要」という先ほど紹介したプレスリリースの文言が書いてあって、

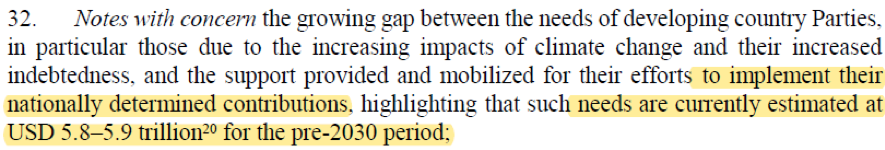

重要なのはこの次。途上国への資金支援のニーズは2030年までに5.8から5.9兆ドル、となっている。

何のための資金ニーズかといえば、「増大する気候変動による影響」と、CO2等の排出削減と、気候変動への適応の3つの合計、となっている。(国別決定寄与Nationally Determined Contributionの実施というのが、排出削減と適応のことを指す。適応というのは気候変動に対応して堤防などのインフラ投資などをすること)。

2030年までの期間で約6兆ドルということだから、仮に2024年から2029年の6年間で平均するとすれば、毎年1兆ドルということになる。

ちなみにこの文はとても複雑で、いかにも国際交渉で出来上がった文言だ。この金額を先進国がすでに約束したという訳ではまったく無い。だが結局のところ「年間1兆ドル」という相場がここで提示されたことの意味合いはきわめて重要だ。

さて先ほどの「基金の設立を歓迎」という文に戻り、そこの脚注12と13を辿ると、これまた読みにくい交渉用語ながら、「被害(ロス&ダメージ)に対応する基金を設立する」、と書いてある。

今後の進め方については、移行委員会(Transitional Committee)を設立し、来年のCOP28に対して提言する、となっている。この移行委員会のメンバー構成は先進国10人に対して途上国14人となっている。

途上国の人数が多いので、自ずと途上国主導の議論がなされるだろう。また、来年のCOP28の議長国はUAEで、今年のエジプト同様にこれまた途上国だから、これから1年間、この基金を議題のトップに据えて、猛攻を仕掛けてくるだろう。

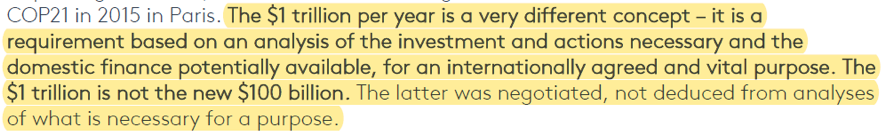

ときに「年間1兆ドル」という相場感であるが、前回記事で紹介した英国のスターンらの論文と同じである。同論文では、この1兆ドルというのは途上国の資金ニーズの分析に基づくものであり、これまで1000億ドルは単に交渉で決まった数字なので、概念が全く違う、と強調している:

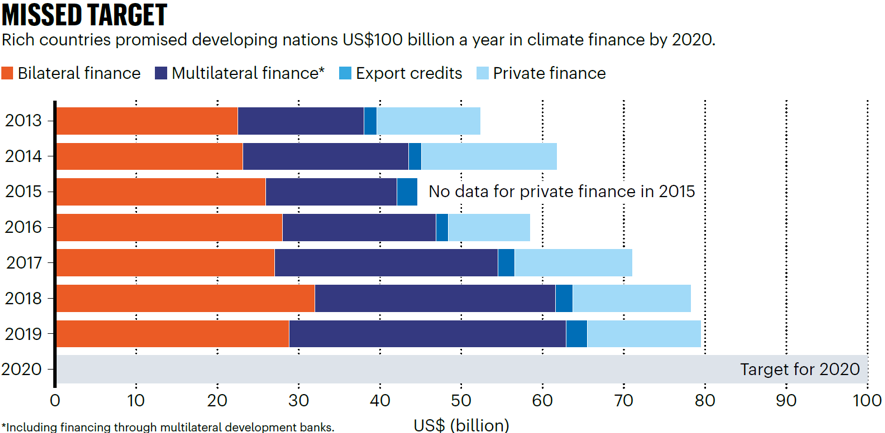

ところで、1000億ドルと言う金額はパリ協定で約束されたものであり、2020年までに達成するはずだったが、実際は未達に終わっている。Natureに掲載された記事に分かり易い図が出ている:

ちなみに、この図を見ると国際開発銀行(世銀、アジア開銀など)の金額が大きくなっている。通常の経済開発でなく、気候変動にファイナンスがシフトすることは、そもそもの国際開発銀行の目的に反しているのではないかと疑問が湧く。