「新しい働き方」として脚光を浴びたフリーランス。しかし、法整備が追いつかない状態が続き、フリーランスの立場の弱さが問題視されました。その証拠に、政府もフリーランスの実態調査を進め、2021年には結果をまとめた『フリーランス実態調査』が公表されています。

実態調査によって明らかになったのが、取引先との「トラブルの多さ」です。フリーランスの約4割が取引先と何かしらのトラブルを経験したと回答しており、政府内でも対応の必要性が認識されました。

そして2022年9月5日の日経新聞の報道によれば、政府が「下請法」を改正し、フリーランスの法的保護を進めていく方向で調整に入ったようです。

そこで今回は、下請法のキホンをザックリ抑えたうえで、今回の改正案の内容と、今後の影響を考えていきます。

そもそも「下請法」とは

「下請法が改正されます!」と言われても、そもそも下請法って何なの?という方も多いでしょう。

ものすごくザックリ説明すると、下請法とは「下請業者(フリーランスなど)を守り、発注業者(クライアントなど)のムチャぶりを制限する法律」です。つまり、フリーランスにとって大きな味方となる法律といえます。

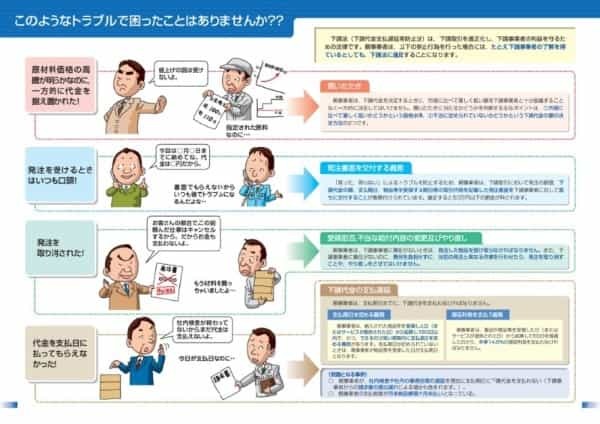

法律が制定されている理由は、発注者に比べて下請業者は「立場が弱いから」です。たとえば、下請法によって違反とされる行為に、以下のようなものがあります。

- 成果物を受け取ってくれない(成果物の受領拒否)

- 勝手に報酬を減らされる(下請代金の減額)

- 期日までに報酬を払ってくれない(下請代金の支払い遅延)

※正当な理由がある場合を除く

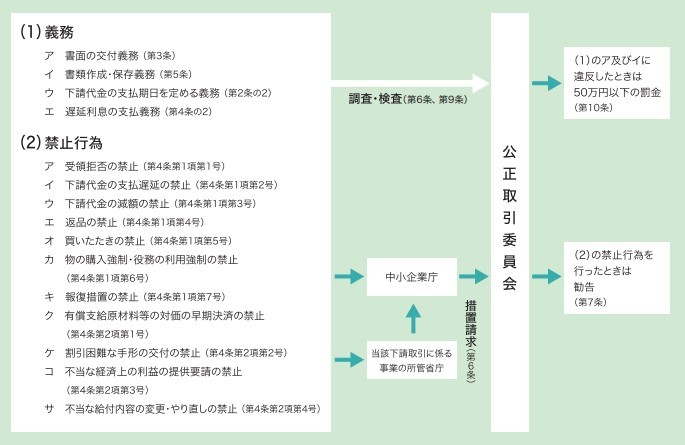

下請法に違反した場合、公正取引委員会による勧告や指導の対象となるほか、悪質な場合は発注にかかわった個人と会社に最高で50万円の罰金が科されます。

そんなに大した罰則じゃなくない?と思われるかもしれませんが、「公正取引委員会にキレられた」という事実が広まれば、会社の評判を大きく下げるでしょう。一定の効果はあると考えられます。

現行の下請法の弱点:「資本金1000万円以下の法人」には適用されない

このようにパッと見は「最強の味方」に思える下請法ですが、じつは大きな弱点があります。

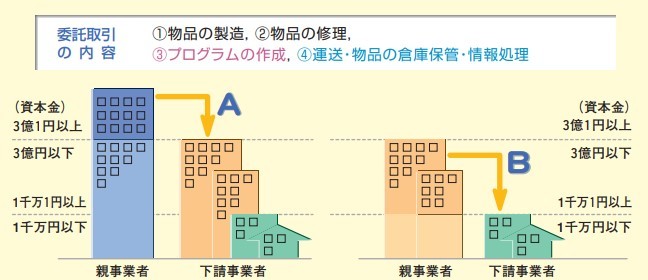

それは、下請法が適用される発注者は「資本金1000万円超の法人クライアント」だけに限られることです。

「資本金1000万円」と言われても、どのレベルの企業か分かりにくいと思います。

一般的に、資本金が5億円以上の会社は「大企業」と呼ばれることが多いです。一方で資本金1000万円以下は、中小企業が中心となります。

しかし中小機構の調査によると、日本にある企業の約99.7%は中小企業。さらに令和3年経済センサスによると、資本金1000万円未満の企業は全体の約58%を占めます。

資本金1000万円以下の企業や事業者とかかわる機会は、決して少なくないはずです。ここにおいて、下請法の適用されないトラブルが発生するリスクはあるでしょう。

下請法改正案の中身

今回の報道によれば、下請け先がフリーランスの場合、「資本金の制限」を撤廃するという改正案が調整されているようです。

資本金要件がなくなることで、事実上、フリーランスに業務を発注する法人のほとんどが下請法の適用対象になりました。

| 資本金1000万円以下 | 資本金1000万円以上 | |

|---|---|---|

| 現行の制度 | × | ◯ |

| 改正案 | ◯ | ◯ |

もともと政府は、Uber Eatsの配達員などに代表される「ギグワーカー」について、事実上発注者の指揮や命令を受けている場合、「みなし労働者(=法的にはフリーランスではない存在)」と解釈し、労働関係の法律を適用できるとの見解を示しています。

しかし、フリーランスのエンジニアやデザイナー、ライターなどは法的に「労働者」とは言えず、保護が難しい点が課題となっていました。こうした事情を踏まえた改正案といえるでしょう。

また、筆者が今回の報道で注目したのは、「(政府が)フリーランスの定義を明示することも検討する」という一節です。

じつは「フリーランス」という言葉には明確な定義がなく、「会社や組織に属さず、個人で仕事をする人」全般を指すと考えられています。ただしこの定義では、昔からひとりで運営されている個人商店のオーナーなどもフリーランスと言えてしまうなど、対象者が広すぎるという問題を抱えていました。

こうした問題の改善につながる可能性があることから、政府による明確な定義は、個人的に大歓迎です。