近年、個人情報を保護しながらデータ利活用できる技術としてEU圏を中心に注目を集めている「プライバシーテック」。

世界各国でプライバシーテックの技術開発が進んでいる中、日本ではプライバシーテックの発展にさまざまな弊害が生じているといいます。

そこで今回は株式会社Acompanyの研究開発チームに所属する櫻井碧氏に、プライバシーテックの概要や、今後の展望についてご寄稿いただきました。

個人情報を保護しながらデータ利活用できる技術

プライバシーテックとは「個人情報を保護する」「データを利活用する」という2つの要件を同時に満たす技術です。

個人情報は厳格に保護するべきものであり、クラウドサーバの出入口を保護していても、サーバ上で生のまま処理することはご法度とされています。

個人情報は厳格に保護するべきものであり、クラウドサーバの出入口を保護していても、サーバ上で生のまま処理することはご法度とされています。

そのため「個人情報を保護してしまったら、そのままでは中身が見られないので計算に使えない」「計算に使うのであればデータの中身が見えてしまうので保護できない」といった、ジレンマが生まれているのです。

データを暗号化しながら計算できる「秘密計算」

従来の技術では、個人情報の保護・利活用を同時に実現することは難しいと言われてきました。そんな中、昨今はこの一見相反する二者を両立する技術が注目されています。その技術こそがプライバシーテックの要の1つである「秘密計算」です。

秘密計算は「そもそも秘密情報が保護されている状態、すなわち他者から見えない保護された状態のまま計算を行った結果が“使用された各情報を特定できない形(統計情報)”であれば、秘密を守りながら計算を行える」というアイデアにもとづいて生まれた技術です。

秘密計算は「そもそも秘密情報が保護されている状態、すなわち他者から見えない保護された状態のまま計算を行った結果が“使用された各情報を特定できない形(統計情報)”であれば、秘密を守りながら計算を行える」というアイデアにもとづいて生まれた技術です。

秘密計算を実装するために用いられる技術の候補はいくつかありますが、現在、一般的に有力候補と見なされているのは、「秘密分散」「TEE(Trusted Execution Environment:信頼可能な実行環境)」「完全準同型暗号」の3つです。ここで、簡単にこの3つの概要を説明します。

乱数化された断片に分割する「秘密分散」

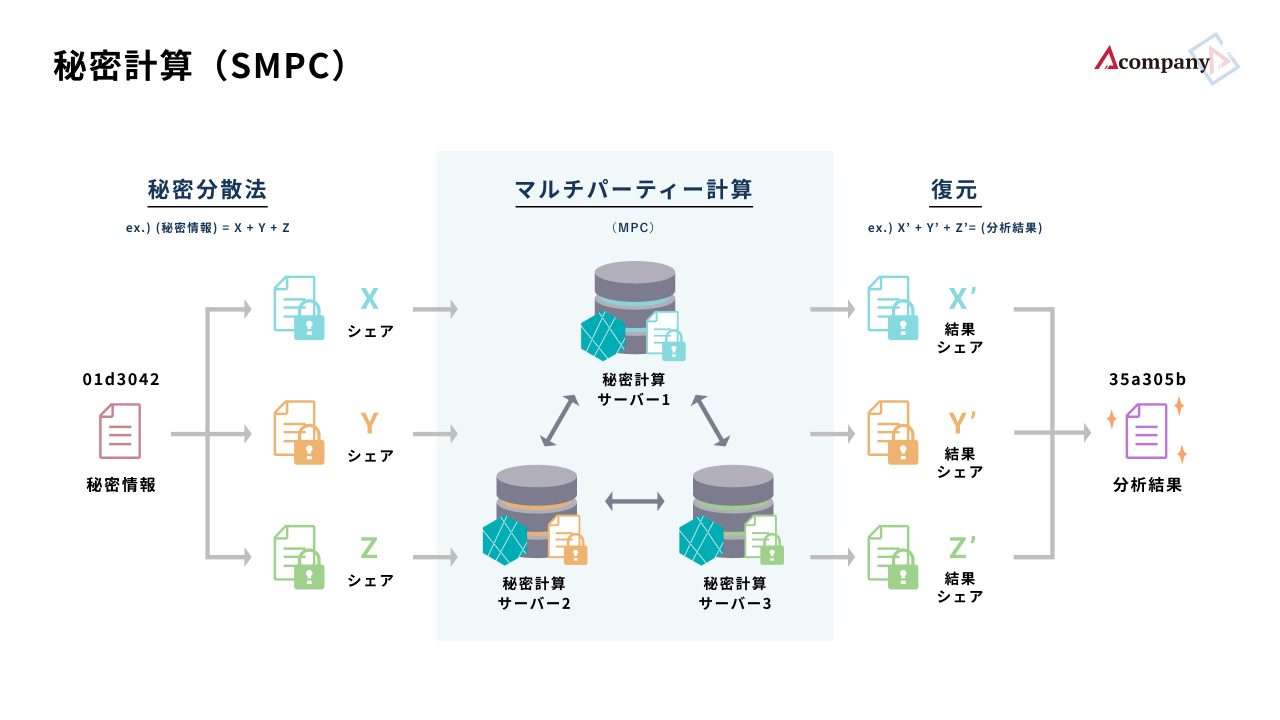

まず秘密分散は、データを「シェア」と呼ばれる乱数化された断片に分割する技術です。通常、シェアを全て揃えると元のデータの復元が可能となりますが、秘密分散ではシェアが全部揃っていなくても計算が行えます。

そのため、各シェアを別々のサーバに配置して処理すれば、前述の秘密計算としての要件を満たすことができます。ちなみに、秘密分散はAcompanyが特に力を入れている技術です。

ハードウェア上の隔離領域で処理を行う「TEE」

TEEは信頼可能なハードウェア(SGXであればIntel製CPU)と、信頼可能なハードウェアやそれと密接に関わっているソフトウェアにより生成されたメモリ上の保護された隔離領域でデータを取り扱い処理を行うことで、終始一貫してデータを守りつつ処理を完遂させる技術です。

隔離領域に暗号化された状態で計算に使用する秘密情報を送り込み、隔離領域内で復号(暗号化の解除)および計算を行い、統計情報を出力させることで、TEEを秘密計算の実装に応用することができます。

暗号文の状態で処理を行う「完全準同型暗号」

3つ目の完全準同型暗号とは、暗号文の状態で足し算や掛け算を行うことができる暗号を指します。

完全準同型暗号で暗号化した状態で秘密情報同士の計算を行った後は、結果である統計情報を復号すればいいという、仕組みとしては最も秘密計算にマッチしている技術と言えるでしょう。

状況・目的に応じて技術を使い分けることが可能

秘密計算の面白い側面として、状況や目的に応じて実装に使用する技術を使い分けられる点が挙げられます。

例えば「暗号強度を最優先するなら完全準同型暗号」「速度を最優先するならTEE」「シェアを別々のマシンに配置して物理的に逆算できなくなる“情報理論的安全性”を優先するなら秘密分散」といったように、利用可能な技術同士でいろいろなシチュエーションに対応できます。