AI検査員やAIソムリエに応用

――収集したにおいのデータを、どうやって実際のサービスに活用しているのでしょうか?

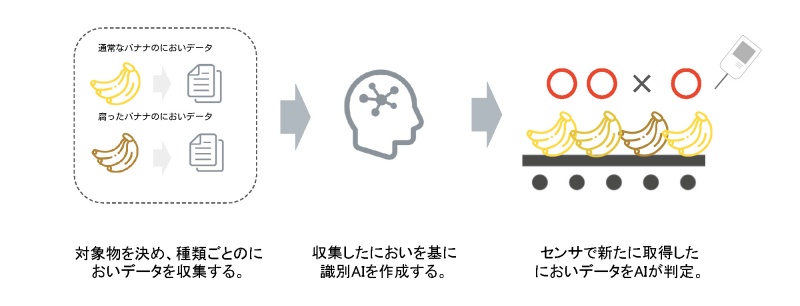

松岡:たとえば、バナナを検品する工場で活用する場合、まずは通常のバナナと腐ったバナナの両方のにおいデータを収集し、集めたにおいをもとに「識別AI」を作成します。

その後、検品時にバナナのにおいをセンサーで取得して、「識別AI」が学習したデータと照合して異常を見つける、という仕組みに応用できます。

――AIが検品をおこなうメリットはなんでしょうか?

――AIが検品をおこなうメリットはなんでしょうか?

松岡:製品のにおいをチェックする場合、人の鼻でおこなうことがほとんどです。しかし、においの感じ方には個人差がありますし、体調の影響も受けます。AIによる高精度のチェック機能を提供することで、製造効率や品質向上に貢献できると考えています。

従来は、バナナとか柔軟剤とか製品ごとに専用のセンサーを作る必要があったんです。におい全体をとらえる弊社のセンサーなら一種類で事足りますから、その点がゲームチェンジャーになり得る要素だと考えています。

――そのほか、現在開発中のサービスについても教えてください。

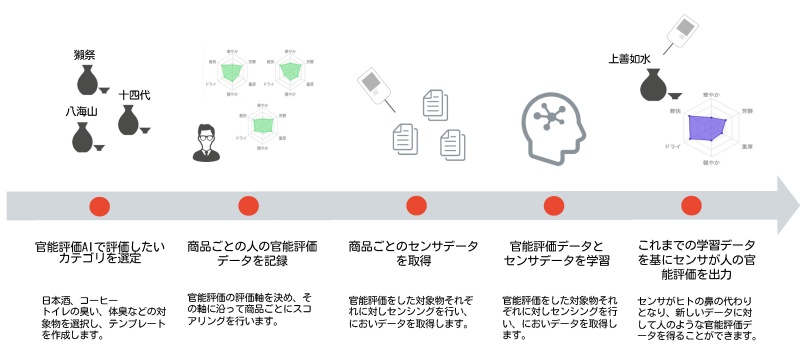

松岡:現在、「官能評価AI」の開発も進めています。人間が感じる「よくわからないけどいい香りがする」といった曖昧なにおいの印象を定量化するサービスです。

たとえば、ソムリエによるワインの評価手法を、センサーとAIで置き換えることができます。

――どんな場面で使うことを想定しているのでしょうか?

松岡:ECサイトに「AIソムリエ」を置くイメージです。たとえば、AIが「このお酒のにおいはこんなチャートです」と瞬時に示せるようになります。

ワインに限らず、日本酒やコーヒーでも同じことが可能です。次のステップでは、利用者の好みと掛け合わせた提案もできるように開発を進めています。

――においの要素が商品選びに加わると、これまでとは違った選び方ができそうですね。

――においの要素が商品選びに加わると、これまでとは違った選び方ができそうですね。

松岡:ソムリエには、においの構成要素を多角的に表示して細かい情報がわかるようにしたり、ワイン初心者には表示項目を減らして商品を選びやすくしたり、利用者に応じたチャート表示も可能になります。

いままでプロだけができたにおいの表現を誰にでもわかりやすくすることは、においに関する語彙力を増やすのと同じことです。

話せる言語が増えたのと同じように、プロと一般人がにおいについて会話できるようになる点が、このサービスの大きな価値だと思っています。