この夏、大雨による災害が全国で起きていますが、台風シーズンはこれからが本番。場合によっては避難するケースも予想されます。

避難所や在宅避難の環境は、新型コロナウイルスの集団感染(クラスター)という2次的な被害も考えられます。適切に換気してまん延を防ぎましょうと、9月1日の「防災の日」に三菱電機が換気のポイントを「防災換気」という造語で呼びかけています。

この10年余り、気象災害のニュースが世間を賑わせるケースが増えてきました。これまでになかったような大規模な豪雨により、河川のはん濫や道路の冠水、土砂災害など、避難が必要になる災害について考えるご家庭も増えてきたかもしれません。

それと同時に、現在も猛威をふるっている新型コロナウイルスの感染拡大についても、留意しなくてはなりません。避難所は不特定多数の人々が密集しがちな空間で、感染が広がりやすい環境のため、密を避けつつTPOに応じて避難の選択肢を増やし、柔軟に対応する「分散避難」の必要性が高まっています。

三菱電機株式会社では9月1日の「防災の日」を前に、防災士でもあるイラストレーターの草野かおるさんに協力してもらい、災害時に備えた空気のマネジメント「防災換気」のノウハウを取りまとめ、公開しました。普段の生活でも重要な換気ですが、災害時の換気を「防災換気」という造語で分かりやすく呼びかけています。

■ 大規模化する気象災害

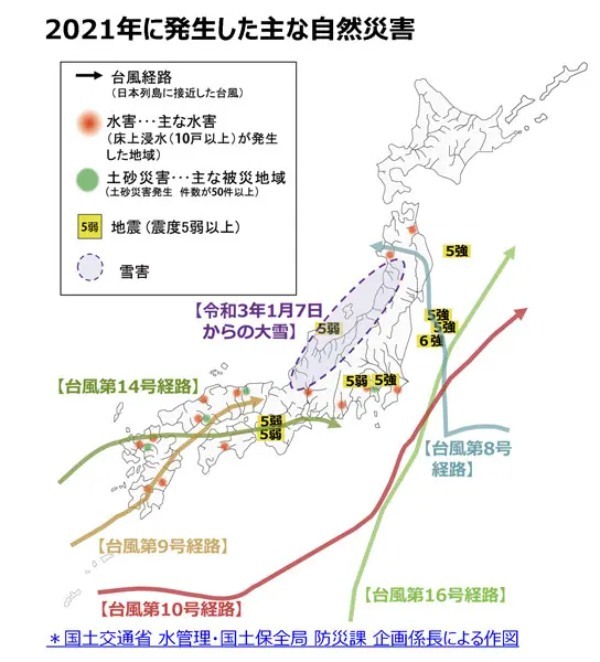

2021年には北陸から東北地方日本海側を中心とした大雪に始まり、震度5弱以上の地震も9回、うち東北地方太平洋側では東日本大震災以来となる震度6強の地震もありました。このほかにも台風や集中豪雨、熱海の大規模地滑りに代表されるような土砂災害も複数回発生しています。

2011年の東日本大震災以降、地震の発生が増えている日本。震度1以上の地震が発生した件数をまとめたグラフを見ると、東日本大震災の前年にあたる2010年で1313回だったのに対し、2017年〜2021年の5年間で2010年を下回った年はなく、2021年では5年間で最多の2424回を記録しています。

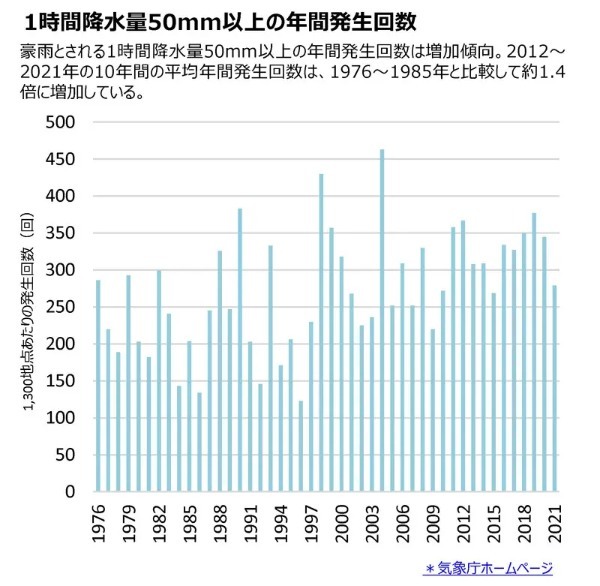

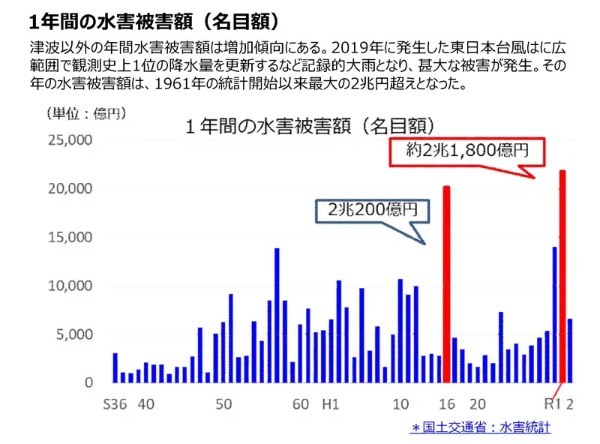

また、豪雨災害の発生件数も増加傾向にあり、2012年~2021年の平均年間発生件数は、40年ほど前の1976年~1985年と比較して約1.4倍に増えています。これにともなって水害による年間被害額も増加しており、2019年には台風による水害で、被害額は1961年の統計開始以来最大となる約2兆1800億円にも達しました。

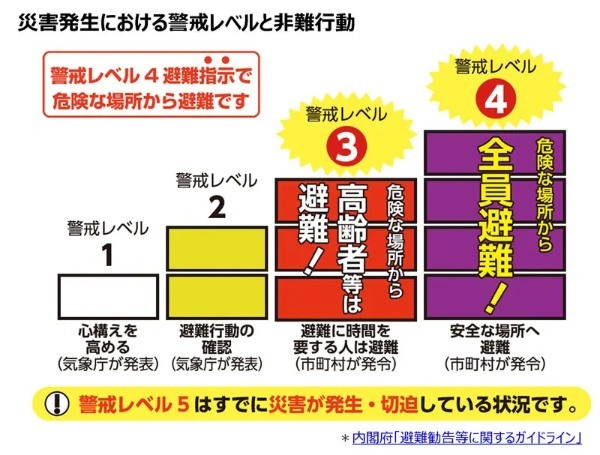

災害の規模が大きく深刻化する中、国は2019年から大雨の時に発する防災情報を5段階の警戒レベルに分けて提供するようになりました。警戒レベル2のうちに避難の準備をしておき、レベル3で高齢者や移動に時間のかかる方から避難を開始、レベル4の「避難指示」では全員が安全な場所に避難するよう求められます。

しかし、国や自治体から防災情報が出ても、影響を軽く見積もろうとする「正常性バイアス」にとらわれ、避難行動に結びつかない人も少なくありません。草野さんはそういった傾向も踏まえ「新型コロナウイルスなど感染症予防の観点から、今後は在宅避難が中心になる。“自宅が避難所”と考えてほしい」と話します。

■ 避難の選択肢を増やす「分散避難」

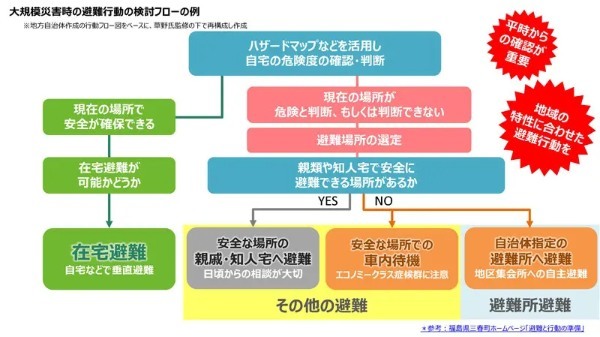

新型コロナウイルス感染症の影響下で初の大規模災害となった「令和2年7月豪雨」を受け、政府は、避難所における新型コロナウイルスの感染防止を目的に、指定避難所以外の避難所の開設、ホテルや旅館等の宿泊施設に加え、安全な自宅での避難や、知人・親戚宅への避難も検討する必要があるといった「分散避難」の方針を打ち出しました。

分散避難では、避難の選択肢がこれまで以上に広がります。「身を守るための方法を自分で考え選び取ることでもあるので、しっかり正しい情報と知識を身に付け、備えてほしい」と草野さんは語っています。

自然災害に対する現在地のリスクを知り、命を守るために重要なのがハザードマップ。各自治体からは水害のハザードマップ「洪水による浸水想定」と、土砂災害のハザードマップ「土砂災害警戒区域」が提供されており、お住まいの地域に合わせた避難行動を知ることができます。

草野さんは「自然災害は立地が全て。立地を理解することが重要」とし、「古い地図で昔川が流れていた場所や、かつて浸水した場所など、土地のリスクを知り、自治体が出している避難行動のフローなども参考にしながら、避難計画を立てておくことが重要」だと教えてくれました。