独自の取引スキームとショッパーの存在が「強固なプラットフォーム」をつくる

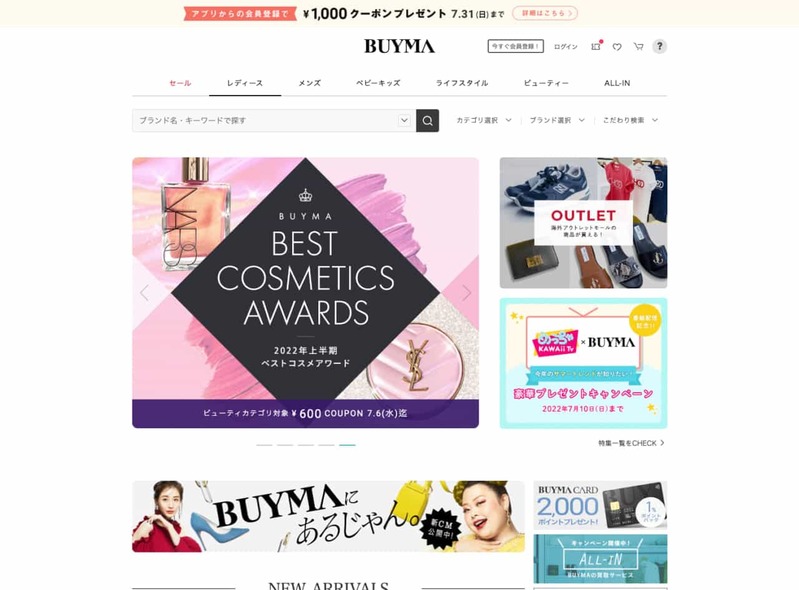

メルカリのような二次流通ではなく、新品のアイテムを取り扱うBUYMAのようなCtoCのビジネスモデルは、他に類例を見ない。なぜ競合が現れないのか? その理由は、長年かけて構築してきた独自の取引スキームにある。

一つは、パーソナルショッパーが商品を仕入れる前に、購入者からの注文を予約注文の形で受け付けることができること。実際に注文を受けてから買い付けるため、個々のパーソナルショッパーは在庫リスクを気にせずに売りたい商品の写真を掲載することができる。

もう一つは、独自の与信システムにある。注文が入った段階で購入者のクレジットカードの与信枠が押さえられ、商品が問題なく届いたのを確認した後に引き落とされる流れになっている。「在庫がなく、商品が届かないのに引き落とされた」という事態を回避する仕組みが担保されており、ユーザーも安心して買い物を楽しめるのだ。

このような独自の取引スキームに加えて、現在約19万人いるというパーソナルショッパーの存在を安藤氏は挙げる。

「パーソナルショッパーが長年にわたって築いてきたネットワークとユーザーからの信頼は、一朝一夕にキャッチアップできるものではない。このパーソナルショッパーの存在こそがBUYMAのプラットフォームを強固なものにしている」(安藤氏)

民主的なプラットフォーム運営が多種多様な取引を生む

ファッションに特化した独自のマーケットプレイスを築き上げ、順調に規模を拡大してきたBUYMA。近年では国内、グローバルともに「小ロット・多品種でいろいろなアイテムが取引される傾向が強い」と安藤氏は語る。

「とりわけグローバルにおいて顕著だが、ノーブランドのレアなアイテムや、数年前の限定モデルなど、文字どおり多種多様なアイテムが取引されている。その時の流行ではなく、オンリーワンのアイテムを志向する傾向が強まっていると感じる」

ユーザーアンケートでも、BUYMAを利用する理由として、最も多い約6割のユーザーが「他にはないものを買いたい」と答えているという。この多様なニーズに応えるために、「今後は、マーケットプレイスとしての本質的な価値をもっと磨くことに注力していきたい」と安藤氏は力を込める。

ユーザーが求めている商品がより多く集まり、より速く確実に届けられる――シンプルだが、それこそがBUYMAが追求する「本質的な価値」だ。MA(マーケティングオートメーション)ツールによって売り手・買い手のマッチングの精度を上げたり、物流業者と提携してパーソナルショッパーの発送作業の効率化を支援するなど、地道ながらもその価値を高めるための取り組みを進めている。

「マーケットプレイスはより民主的に運営されるものであることが望ましい。私たち運営サイドが過度に干渉せず、個々のショッパーがそれぞれの感性でアイテムを紹介し、価格も自主的に決定できるようなプラットフォームを目指している」(安藤氏)

消費者の価値観が多様化し、SNSなどを通じて発信力を備えたことで、企業から消費者への一方通行の関係から、より双方向でフラットな関係に変化しつつある――デジタルマーケティングの世界ではよく語られる話だが、まさにそれを体現するかのような、売り手・買い手の自由でフラットな交流がBUYMAのプラットフォームでは展開されている。時代がようやく追いついた、と言えるのかもしれない。これからも、BUYMAはCtoC市場の新たな可能性を拓いてくれそうだ。

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」