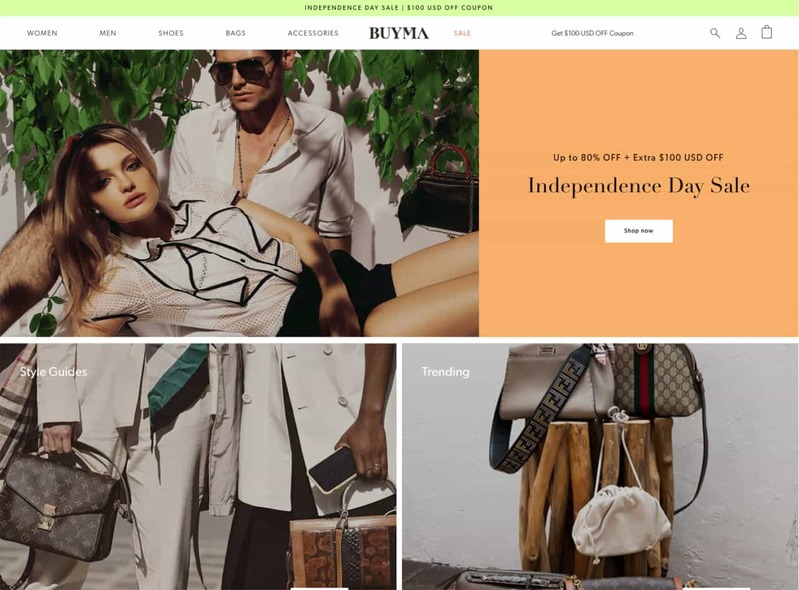

「ずーっと狙っていたバッグが日本になくて……」「送ってもいいけど……それ、BUYMAにあるじゃん!」――このテレビCMでもおなじみの、海外ブランド・ファッション通販サイト「BUYMA」(バイマ)。ECの急速な普及も追い風となり、このコロナ禍にあって売上は過去最高を更新し続けている。

実は、創業が2004年で、個人と個人を結ぶCtoC型のマーケットプレイスの日本におけるパイオニアでもある。そのBUYMAのこれまでの歩みと、今後の展望について、同サイトを運営するエニグモ(東京都/須田将啓社長)の取締役 最高執行責任者 安藤英男氏に聞いた。

海外配送のピンチを乗り越え、過去最高売上を更新

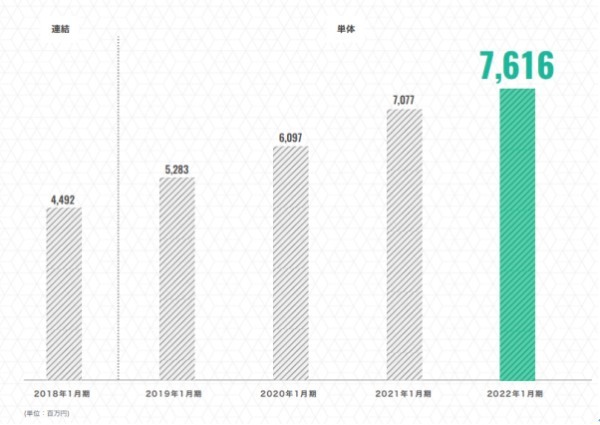

エニグモの2022年1月期決算は、売上高が対前年同月比7.6%増の76億円。例年15%前後の増加率に比べるとやや鈍化したものの、長引く新型コロナウイルス禍の中にあって過去最高をさらに更新した。

「2021年1月期の第1四半期は、コロナの感染拡大で消費マインドが落ち込んだことに加え、海外からの配送が滞り、取引が落ち込んだ」とエニグモの取締役 最高執行責任者 安藤英男氏は話す。

1回目の緊急事態宣言が発令された当時は国際郵便にも大幅な遅延が生じていたが、「パーソナルショッパー」と呼ばれる海外在住の出品者には、定時運行する民間のチャーター便への切り替えを推奨し、難局を乗り切った。その後は、巣ごもり消費の拡大と特別定低額給付金の押し上げ効果もあり、取引が再び増加基調に転じた。

そのコロナ危機を乗り越えた現在、BUYMAでは総額約676億円、約300万件ものアイテムが取引され、ユーザー数は実に約970万人に上る。日本国内ではなかなか買えない海外の最新モデルやレアなアイテムが手に入るマーケットプレイスとして、特にファッション志向の高い女性ユーザーを中心に大きな支持を得ている。

取り扱うアイテムは、海外の有名ハイブランドにとどまらず、日本では知名度の低いブランドや手ごろな価格帯のブランドも数多く取り揃えている。日本国内での売価に対する割引率はアイテムによって異なるが、20~30%台の割引率のアイテムも珍しくない。それを、中古でなく正規品として購入できるとあれば、ユーザーとしてはかなりお得な購買体験になるだろう。

CtoC型マーケットプレイスの先駆け

アメリカでは3万円で買えるサーフボードが、日本では10万円もする。アメリカに友達がいたら、取り寄せてもらうようお願いできるのに―。

BUYMAの歴史は、サーフィンが趣味という創業者のそんなアイデアから始まった。海外に居住する個人がバイヤーとなって出品したさまざまなアイテムを、日本に居ながら購入できる「バイイングマーケット」として2004年に「BUYMA」を創業。個人と個人とを結びつけるCtoC型マーケットプレイスの、日本における先駆けでもある。

その後は、取り扱うアイテムをレディースからメンズにも拡大。さらに、ファッションから家具、ライフスタイルなどカテゴリーも増やしていき、ユーザー数、取扱額もそれに比例して順調に伸びていった。2012年7月には東証マザーズへの上場を果たしている。

2015年からはグローバルサイト「Global BUYMA」を立ち上げ、海外進出に乗り出す。当初は苦戦が続いていたが、2019年に新たな責任者を迎え、米ロサンゼルスに拠点を構えて本格的に注力。これまでの取引傾向から、ラグジュアリーブランドに特化したファッションサイトとしてリブランディングした。この戦略が奏功し、2022年1月期決算では対前年同期比の約2倍の9億円へと取扱額を大きく伸ばした。