世界ではいまだに不衛生な水のせいで命を落とす人が数多く存在しています。

誰もが安全で清潔な飲料水を得るためには、安価で簡単に作れる浄水ろ過フィルターの存在が不可欠です。

3月25日に科学雑誌『Nature Communications』で発表された新しい研究は、在来の木を使ったフィルターが99%以上有害なバクテリアを除去すると報告しており、実際にインドで実地試験も行ったといいます。

ただの木を優秀なろ過フィルターとして機能させる事ができれば、世界中どこでも安価で安全な水を提供できるようになるかもしれません。

世界中の危険な水

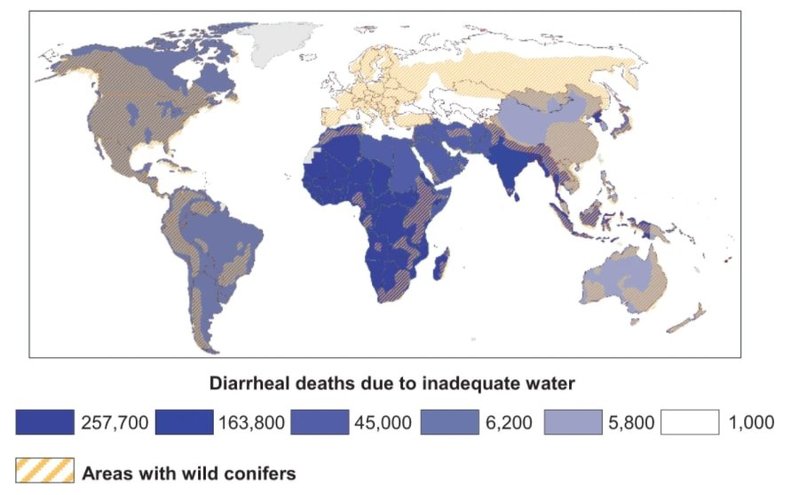

これは論文内で触れられている世界の不衛生な水を原因として起こった下痢死者数の分布です。

よく見ると日本でも報告されているようですが、世界では清潔な飲料水が利用できないために、死亡する人はかなりの数存在しています。

この中には、ろ過されていない水を飲むことが、生きていくうえで唯一の選択肢になっている地域も多くあります、

こうした問題をなんとか解決したいと考えているのが、今回のMIT(アメリカ、マサチューセッツ工科大学)の研究チームです。

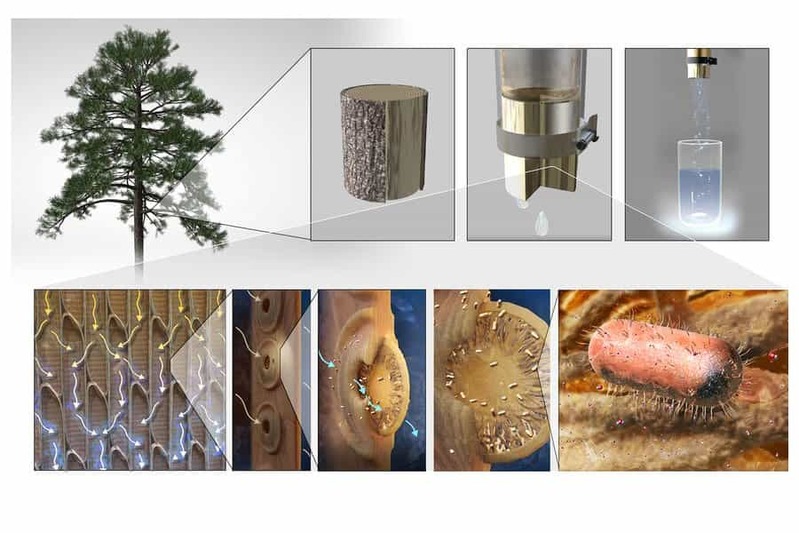

チームは以前から、木が持つ浄水能力に着目していました。

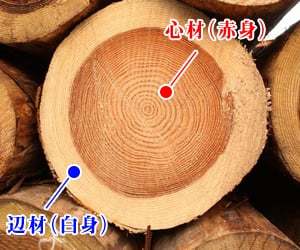

松やイチョウなどのいわゆる裸子植物の内部には、木部と呼ばれるワラのような導管(裸子植物では仮道管)が束になった部分が辺材に存在しています。

木のこの部分は天然のろ過フィルターとして機能しています。

研究チームは以前の研究において、この木部を利用したフィルターを開発し、汚染された水源の大腸菌やロタウイルスなどの病原体を除去できることを確認しました。

木部フィルターは、世界のどこでも簡単に手に入る材料で簡単に作れるため、これを大規模に利用できれば、世界の汚染された水による問題の多くを解決できる可能性があります。

しかし、その材料としての挙動は十分に理解されておらず、また保存期間が短いため、これを広くろ過フィルターとして利用するには課題が多くありました。

木部フィルターの改善研究

木材は乾くと、フィルターとして機能している膜が壁に張り付いてしまい、ろ過能力が低下してしまいます。

また、時間が経過すると、木のフィルターは木質物質を蓄積させて導管をつまらせてしまいました。

これは以前からの研究で明らかでしたが、今回、この問題を非常に簡単な方法で解決できる方法が発見されました。

それは辺材の小さな断面をお湯に1時間浸した後、エタノールに浸して乾燥させるというものです。

これによって材料の透過性が保持され、時間が経過しても詰まることなく効率的に水をろ過できるようになったのです。

また、木の種類に応じてフィルターの厚さを調整することで、フィルター機能を改善できることもわかりました。

チームは、MITキャンパス周辺の松の枝の小さなスライスを、この方法で処理した場合、最大で2年間保管した後でも、市販フィルターに匹敵するろ過機能が発揮できることを確認しました。

さらにチームが、この処理された木部フィルターの能力テストを実行したところ、汚染物質の99%以上を除去できることが確認されました。

これは世界保健機構(WHO)が定める三段階の水処理レベルの中で、2番目(★2)のカテゴリを満たすろ過能力です。

「このフィルターは、細菌汚染物質に合理的に対処できると考えらます」と、研究の主執筆者であるMITの機械工学科のクリティカ・ラムチャンダー氏は述べています。

ただ、ヒ素やフッ化物のような化学汚染物質に対して、この木部フィルターがどの程度の力を発揮するかについては、まだわかっていません。