戦争で使われるランチェスターの法則

こちらも有名です。

近代的な戦闘の場合、戦闘員の消耗は味方の人数と敵の人数の2次式(双曲線)になることが示せる(二次法則)。よって古典的な戦闘とは消耗する人数が大きく異なり、近代的な戦闘では古典的な戦闘と比べ、人数が多い方の軍隊が大幅に有利になる(後述)。Wikipedia

Wikiの表記が分かりやすい

マーケティング弱者戦略

マーケティング戦略においては、一つの特殊な分野に特化することで、そこまで手を回す余裕のない大企業の隙(ニッチ市場)を突いてのし上がれる。一般化して述べれば、弱者のとるべき戦略は差別化戦略で、敵より性能のよい武器を持ち、狭い戦場で、一対一で戦い、接近戦を行い、力を一点に集中させることである。

ただし、「武器性能の向上」「各個撃破」は、マーケティング戦略では「ひとつの分野に集中する」ことに相当するが、「第1法則を適用できる戦場で戦う」ということがマーケティング戦略において具体的に何を指すのかは、難しい所であろう。

コロナとの戦いも同じです

弱者、つまり人間が得体の知れない新型コロナにマーケティング的に勝利するには

基本戦略 差別化する

商品 一点集中

地域 局地戦

流通 接近戦

となるうち、もっとも大事な事は

一点集中

ということです。わたしがいつもいってるコロナ対策がコレ。www

コロナと戦争する場合(しても勝てないのでしない方がいいとは思うが)、相手は人間の数の何兆どころかその何兆倍くらいの数がいるわけ(しらんけど)で、その相手と戦うのに全面戦争を仕掛けるのは愚将。

●強力なロックダウン

これ、アホな専門家がよくいいますが、ランチェスターでもっともやっていはいけない全面戦争です。

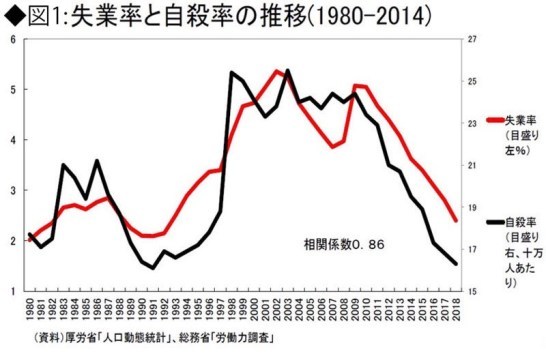

ロックダウンしたら産業が潰れるから日本だと自殺者が激増する。経済のダメージが某大だから自分もかなりの損害が出る肉弾戦みたいなものだ。戦艦大和の最後の沖縄特攻攻撃みたいな感じで、敵とまともに戦えるかどうかも不明なのにとりあえず行こうって大本営が決めました。

もっともアホだった戦いの1つがガタルカナルです。

この本、面白いから!

結果・・・

自殺者が10か月連続で増加…4月は1799人、東京は6割増

東京の4月の自殺者増加は女性中心に74人。厳密には自殺と認定されない行方不明が数倍は出ているはず。

コロナ死者は高齢者中心に144人。そのうち2割はコロナが死因ではないから実際は115人

115人のほぼ寿命の高齢者の死者(基礎疾患率98%)を出す疾病と戦うために、小池都知事は74人の犠牲者を出したことになる。

わたしにはバカにしか見えません。評価するのは「効率」という言葉を知らないバカだけだと思います。

何度もいっているように、コロナ死者の6割は高齢者施設、45%はもともと寝たきりというデータがあるのであれば、高齢者施設や入院病棟に資源の多くを振り分け、精度の上がった抗原検査をスタッフと来訪者に毎日その都度行えば、重症者も死者も大きく減らせるから医療崩壊もない。医療機関は儲からないかもしれないが、社会の負担は最低限で済む。

また飲食店自体を全規制するよりも、もっともリスクの高い高齢者の立ち入りを制限すれば高齢者の感染リスクが大きく下がるから医療崩壊のリスクも下がる。全員を規制するより集中化した方が規制もしやすい。そんなことも考えない専門家と首長は本当に実務能力皆無です。

どうして選択と集中が行政にはできないのか

昨日、政策本のために維新の音喜多君と、なんと立憲の中谷一馬(なかたにかずま)衆議院議員の3人でZOOM対談しました。同じ意見同士で対談してもつまらないからね。

わたしのモットーは「白い猫でも黒い猫でもネズミを捕るのが良い猫だ」ですので、政党がどうだからとはいいません。要は本人次第です。中谷議員はコロナ対策の考え方は私とは違いますが、日本の緊急事態は人口激減であり、少子化対策にこそぶっ込むべきという点は私と同意見で、立憲としては自称亜流にいるそうです。w

で、私は「予算は限られているので、日本の国家予算も選択と集中の考え方から、極端な話、働く気のないヤツの生活保護なんて不要で野垂れ死んで貰ってもよく、、少子化対策にぶっ込まないと滅んでしまう」効果優先の考え方なのですが、政治や行政になるとここに「平等であるべし」という概念が入ってしまうと2人に聞かされました。ww

平常時ならいいんだけど、いまは国家の非常時でしょ。それなのに全く同じ調子でやっている。

少子化だって国家の緊急事態、国が亡くなる非常時なのに高齢者予算のほうをその何倍も組んでいる。

この「平等であるべき」という緊急時には全くそぐわない考え方が日本の元凶だと思いました。

編集部より:この記事は永江一石氏のブログ「More Access,More Fun!」2021年5月19日の記事より転載させていただきました。

文・永江 一石/提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?