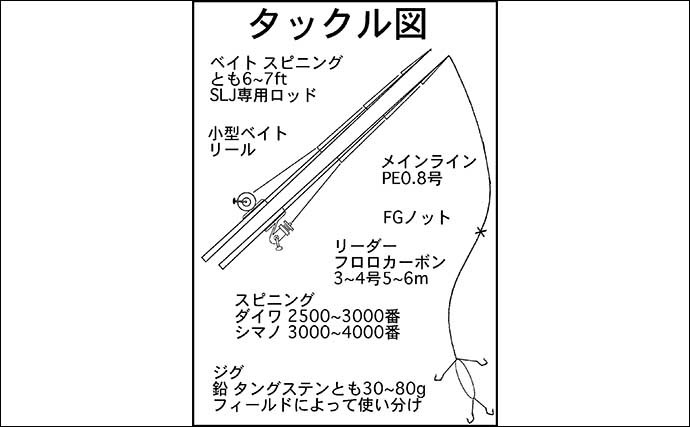

SLJタックル

使用するタックルについてだが、できればスピニングとベイト、2セット用意したい。

ロッド

近年SLJの人気上昇を受け、各メーカーから専用ロッドが多く発売されている。長さは6~7ftで、調子はメーカーによって違うが、若干ファーストテーパーの方が扱いやすい。

現在手持ちのロッドで……となると、イカメタル用のベイトロッドやタイラバロッド、ティップランロッド、バスロッドなどが流用できるが、グリップエンドの長さが短いものが多く、長時間の使うと手首に負担がかかることも。

リール

合わせるリールは、ベイトリールならタイラバ用やイカメタル用のベイトリール。ソルト対応のバス用リールでもいい。スピニングはシマノなら3000番、ダイワなら2500番程度。万が一の大物を想定するなら、シマノ4000番、ダイワ3000番ぐらいでもいいだろう。

ライン

ラインはPEライン0.6~0.8号。慣れないうちは0.8号を巻いておこう。イト鳴りの少ない8本ヨリタイプがお勧めだ。リーダーはフロロカーボンの3~4号。長さは5~6m。摩擦系のノットでしっかりメインラインと結束しよう。

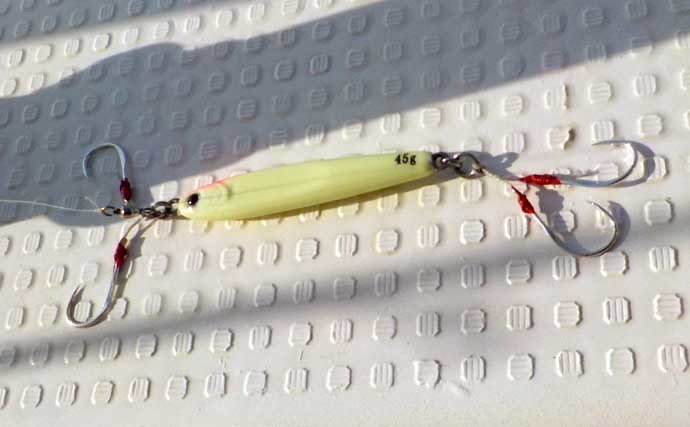

ジグ

使うジグだが、これもフィールドによってメインに使う重さが変わってくる。大山沖の場合だと40~80g。志摩沖だと28~60g。バーチカルに攻める大山沖と、広範囲を流して探る横の釣りの志摩沖では、ジグの使い方が重さの違いになる。

高価だが、シルエットが小さいタングステンが有利な場面が多い。もちろん鉛でも十分に釣れるが、できれば1つか2つはタックルケースに忍ばせておきたい。

フック

フックはジグの上下にタンデムフック(2本バリ)をセットする。この上下のフックが絡み合わないことが大事。そのためできるだけ、フックハリスは短めにしておきたい。

ハリは専用フックが発売されているが、迷ったら伊勢尼の10~12号を、ジグの大きさによって使い分けたい。フックハリスは、できれば硬めの素材のものを使おう。

大山沖SLJの釣り方

前述の通り、点在するブロック漁礁をピンポイントで攻めるため、バーチカル、つまり縦の釣りとなる。船はスパンカ(帆)を立てるので、風に対して直角にまっすぐ立つ。船長は潮の流れに応じて船を細かく動かして、ジグがまっすぐ落ちていくように操船してくれる。

この縦の釣りで圧倒的に使いやすいのが、ベイトタックルだ。大山沖をメインフィールドとするなら、ベイトタックルは必須となる。理由は着底が分かりやすく、フォール中のアタリが感知しやすいから。

釣り方としては、通常のバーチカルジギングと全く同じ。ボトムを取った後、ワンピッチでシャクり上げて底から15~20mほど探った後、再びジグを底まで落とす。ハタ類やホウボウなどは、ほとんどがボトムゾーンでヒットする。

イサキを狙うのであればフォール重視の釣り。ジグが着底したら、シャクり上げてもタダ巻きでも、底から10mほど上げてすぐにフォール。5mフォールさせたら、3m巻き上げてすぐに5mフォール。

エサ釣りでイサキを狙う場合、最も重要視されるのがタナだ。1mタナが違えば、全くアタリがないこともあるほどタナにシビアなイサキ。だが、SLJの最大の強みは、全てのタナを細かく探れること。うまくヒットレンジを探り当てれば、連発も可能となる。

先にも書いたが、イサキはフォールに強く反応する。巻きのアクションがどうとかではなく、フォール中のバイトに神経を集中しよう。

志摩沖SLJの釣り方

三重県の志摩沖は、広大な浅場がフィールド。天然の瀬が広がり、起伏に富んだポイントだ。水深は10~40mと浅く、場所によっては10mを切るような所もあり、底が丸見えになることも。使うジグは30g前後をメインに潮が速かったり風が強かったりすれば、40~60gまで重くする。

こういったエリアでの釣り方だが、船をドテラ流しにして広範囲を探る釣りになる。ドテラ流しとは、船を風や潮に任せて横流しにする釣り方。基本的にアングラーは風上側の舷に釣り座を構えるが、船がアングラーの背中方向への横流しになるため、ジグを真下に落としても前へ払い出されることになる。

このドテラ流しの最大のメリットは、何といっても広範囲を探れること。ポイントが広くて、どこに魚がいるか分からない場合、最も有効な流し方になる。

まずはスピニングタックルでジグをアンダーハンドでキャストし、ボトムを取ったら緩いワンピッチで中層までシャクり上げ、ラインを出さずにカーブフォール(テンションフォール)させる。

船の流れるスピードが速ければ、少しラインを送るかジグを重くする。やはりアタリが出るのは、フォール中が多い。ボトム付近なら根魚、中層ならイサキやマダイ、青物であることが多い。

またこの浅場のドテラ流しで、中層だけを徹底して狙う釣り方を紹介したい。本来であればジグをキャス→ボトムタッチ→シャクリ&フォールという流れになるが、この全く逆を行うのだ。

釣り座も風上側ではなく、風下側に取る。ジグをキャストするのは同じだが、着水したらすぐにベールを返して横へのジャークを2~3回入れ、そのままフォール。2~3m沈めたら、さらにジャークを2~3回入れてフォール。

つまりボトムから探り上げるのではなく、表層から探り下げるのだ。また風下側で釣るため、ジグは放っておいてもどんどん手前に寄ってくる。常に出るラインスラック(イトフケ)を取りつつ、横の誘いを入れながら合間にフォールを入れ、ボトムまで探り下げていくのだ。

また風下側に座を取るメリットとして、風上側のアングラーよりもいち早くフレッシュなポイントを探れる、ということがある。

デメリットとしては着底が分かりにくく、根掛かりしやすいこと。常に船が前方に流れているため、思っているよりジグが下層にあることが多いのだ。これは慣れて感覚をつかむしかない。

ラインテンションは張らず緩めずを心がけ、常にフォール中のアタリに集中しよう。慣れていないと難しいが、ドテラ流しでは有効なメソッドだといえる。

三国~鷹巣沖SLJの釣り方

この日本海屈指の好フィールドでのメインターゲットは、マダイと青物。イサキを狙って釣ることは難しいが、それに代わる魅力的な魚が相手だ。

したがってタックルもやや強めのものが必要となる。メインラインはPEライン0.8~1号、リーダーも4~6号を使う。青物は浅場ならキャストして、横引きで広い範囲を探ろう。特に日本海のSLJでは、小型のヒラマサのヒットが多い。小型でもそのパワーとスピードは特筆モノだ。

マダイはバーチカルに攻めるが、青物狙いのような派手なアクションはいらない。ただ巻き&ストップやスピードの変化で食わせていくことが多いようだ。