2重スリットの解答

状態方程式を2重スリットの場合にあてはめると、ピッタリと合いました。結局、2重スリットを電子が通ることは、次のように解釈できます。

いま、2つのスリットをそれぞれA、Bとします。そのとき、電子のある部分はAを通り、ある部分はBを通り、またAとBの両方を通る部分もあるのです。こうして電子は、分かれてAとBを通るので、結果として干渉縞ができます。

電子の「ある部分」とは、粒子を分割した一部分ということではありません。電子の粒子自体は分割せず、電子を波と考えて分割させます。

2重スリット実験を状態方程式で解釈すると、こう考えるしかありませんでした。

こうして、波と粒子の両方を取り込んで、「ある部分」に分かれる、という奇妙な説明をしなければなりません。これが量子力学なのです。

3重スリットの場合

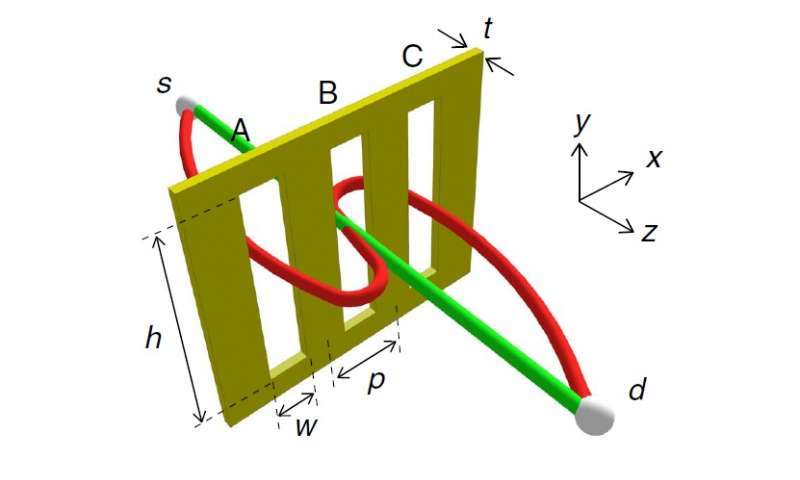

(画像=光の軌道Aは観測時、不思議な赤い軌道を通ることが3重スリット実験でわかった / Credit: nature、『ナゾロジー』より引用)

それでは状態方程式は3重スリットにあてはめるとどうなるのでしょうか? 理論上は次のようなことが起きると考えられました。

3つのスリットを、A、B、Cとする。2重スリットの場合のように、電子のある部分はAを通る、というようなことが起こる。さらに、電子のある部分は、Aを通って向こう側へ行き、それからUターンしてBを通ってこちら側へ戻り、もう一度UターンしてCを通って向こう側へ行く、ということも起こる。

つまり、電子がS字形の進行をするのというのです。

今回の実験で、状態方程式で導き出されたS字形の進行は確かにある、ということが確認できたのでした。