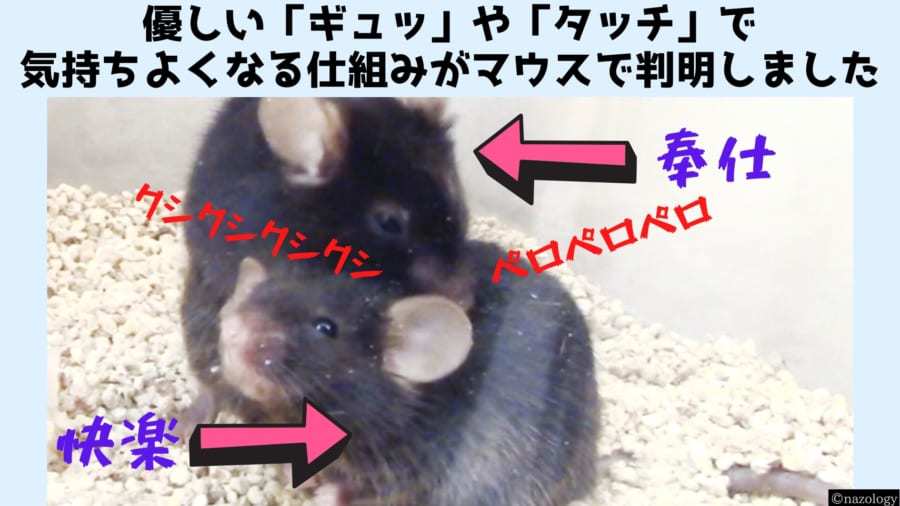

優しい「ギュ」だけを伝達する神経があるようです。

米国ワシントン大学(UW)で行われた研究によれば「ギュ」などの優しいタッチの気持ち良さを脳に伝える仕組みをマウスで発見した、とのこと。

マウスをナデナデすると感覚神経から、優しいタッチの感覚を運ぶ神経ペプチド「PROK2」が放出され、脊髄神経を介して脳へと触覚信号が伝わっていました。

またマウスのPROK2遺伝子を破壊したところ、仲間からの毛づくろいを避けるようになるだけでなく、仲間に対する毛づくろいも行わなくなり、深刻な社会的孤立と重大なストレス耐性異常を引き起こした、とのこと。

どうやら優しい「タッチ」による快感はマウスにとって、仲間との絆を形成したりストレスを緩和するのに必要不可欠なようです。

しかし、いったいどうやって研究者たちは優しい「タッチ」を伝える神経を特定したのでしょうか?(答え:ナデナデ➔即解剖)

研究内容の詳細は2022年4月28日に『Science』にて掲載されています。

目次

優しい「ギュ」で気持ちよくなる仕組みが判明! ギュの伝達物質を発見

「俺に触るな」仲間に触られるのも触るのも嫌なボッチマウス

優しい「ギュ」専門の伝達システムが存在する

知らないオッサンに優しくタッチされても気持ちよくない理由

優しい「ギュ」で気持ちよくなる仕組みが判明! ギュの伝達物質を発見

全ての哺乳類にとって優しい「タッチ」は心地よさをうみだします。

犬も猫も馬も豚も牛もイルカさえも、親や仲間、あるいは飼い主の人間からの優しい接触が大好きであり、ときには自分の体を擦り付けるようにしてナデナデを強請ることもあります。

人間にとっても優しい接触は心地がいいものであり、少女漫画においても好きな相手から優しく「ギュ」っとされるシーンは、心地よさげな背景トーンや花々によって演出されます。

また現実でも優しいタッチは人間の赤ちゃんに安らぎを与え、死にゆく人々の苦しみを和らげる効果があることが報告されています。

このように、優しいタッチは単なる物理的接触を越えて、人間をはじめとした多くの動物の脳に極めて大きな反応を引き起こします。

しかし意外なことに、優しいタッチが何によって、どのような仕組みで脳に伝達され、大きな反応を起こしているかは謎でした。

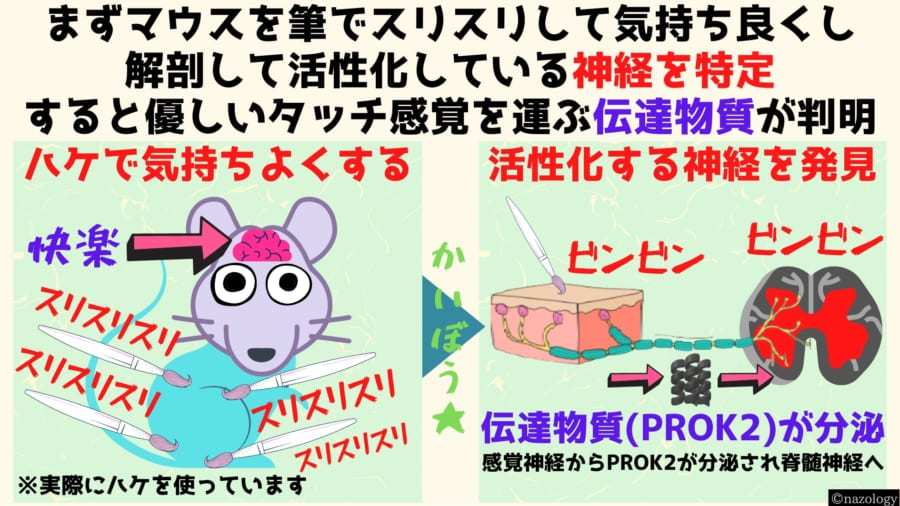

そこで今回、ワシントン大学の研究者たちはマウスをナデナデすることで、優しいタッチにかかわる神経回路を特定することにしました。

マウスはハケでスリスリされるのが好きになった マウスはハケでスリスリされるのが好きになった / Credit:ワシントン大学 . Neural pathway key to sensation of pleasant touch identified 実験にあたっては、まずマウスをケージに入れて、上の図のようにマウスの背中を筆でサスサスと撫でることからはじめました。

初めは慣れなかったマウスも何度か繰り返していくうちに筆で撫でられることがキモチイイと感じるようになり、進んで筆に撫でられるようになっていきました。

しかしマウスと研究者たちの蜜月は続きませんでした。

筆でのスリスリはマウスにとってキモチイイもののようです / Credit:Canva . ナゾロジー編集部 研究者たちは最後にマウスを筆で十分に気持ちよくした後、解剖を行い、活性化されている神経を特定する作業に入りました。

結果、心地よいタッチが行われると、感覚ニューロンで神経ペプチド(PROK2)が分泌され、脊髄神経の受け手(PROKR2)を介して脳に触覚信号を送っていることが判明します。

(※神経ペプチドは複数のアミノ酸からなる鎖状の分子であり、神経伝達物質のようにニューロン間を移動してメッセージを伝達します)

ただこの段階では発見された神経ペプチドが心地よいタッチと相関関係にあっても因果関係にあるかは不明でした(※使用した筆や人間に反応している可能性も捨てきれないからです)。

そこで研究者たちはマウスの遺伝子を操作して、神経ペプチド(PROK2)の遺伝子や脊髄神経の受け手(PROKR2)の遺伝子を破壊された変異マウスを作成し、どんな行動変化が起こるかを確かめることにしました。

すると、あたかも中二病主人公を連想させるような、非常に興味深い結果が得られました。