年末が近づくと、来年の厄年について気になる方も多いのではないでしょうか。そもそも、「厄年」とはどのような年を指すのでしょうか?

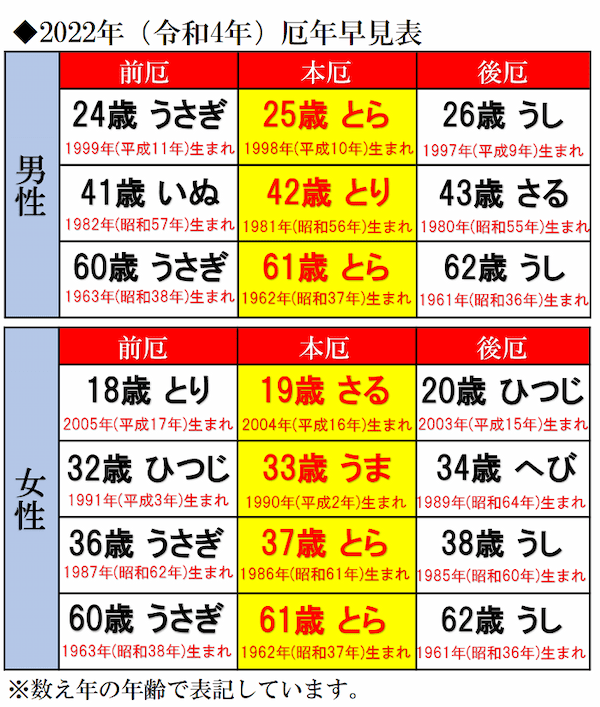

今回は、2022年の厄年の早見表のご紹介から厄年にやってはいけないとされていること、さらには、厄年の方に贈ると良いとされる贈り物までご紹介します。

厄年について

2022年厄年一覧早見表

厄年とは?

厄年とは、いつもより災いが降りかかりやすくなる年のため、慎ましく用心して過ごそうとされている年のことを言います。厄年は、数え年で決められており、男性は25、42、61歳、女性は19、33、37、61歳の1年間のことを指します。これらの年を「本厄」と呼び、本厄の前後の1年間をそれぞれ「前厄」「後厄」と呼びます。

「前厄」は厄の前兆がある年、「本厄」は厄が現れる年、「後厄」は厄の恐れが薄らいでいく年とされており、厄年は3年間に渡り気を付けて過ごしていく必要があるのです。さらに、厄年の中でも男性の42歳、女性の33歳の年は「大厄」と呼ばれ、特に注意を払い過ごした方が良いとされている1年になります。

それでは次に、厄年を決めるのに関わる「数え年」とはどのようなものか、見ていきましょう。

数え年とは?

年齢を数える時は、生まれた日を0歳とし、そこから誕生日を迎えるごとに年をとる「満年齢」の考え方が一般的とされています。ですが、数え年は、生まれた日を1歳とし、その後元旦を迎える度に1歳ずつ年をとっていく考え方のことをいいます。例えば、12月1日に生まれた子供はその時点で数え年1歳となり、翌年の元旦にあたる1月1日には数え年2歳になります。

現在の年齢が数え年で考えた場合にいくつになるかを知りたいとき、誕生日前であれば満年齢にプラス2歳、誕生日後であれば満年齢にプラス1歳をすることで求めることができます。数え年については諸説ありますが、母親のお腹の中にいる間も月日が経っていることから、生まれた時点で1歳とする考えがあるようです。ちなみに、数え年は厄年の他にも、「七五三」や「長寿のお祝い」など他の伝統行事の際にも使われることがあります。

厄年にやらないほうが良いこと

厄年は、災いが起きやすい年とされているため、結婚、出産、転職、起業、引っ越し、家を建てるなど、人生の転機に関わることは一般的に行わないほうが良いとされています。ですが、厄年だからといって、気にしすぎることも災いをもたらしてしまう可能性があるとも言われていますので、無理してすべてを我慢しなくとも、やらなければいけないことはやるようにしていきましょう。そのような時に少しでも安心して無事に過ごせるよう、厄除け・厄払いを行うと良いでしょう。

厄除け・厄払いについて

それでは次に、厄年の厄除け・厄払いについて解説します!

厄除け・厄払いの目的と行う時期について

厄除け・厄払いとは、前厄、本厄、後厄を災いなく無難に過ごせるよう祈祷をして、「大難を小難に、小難を無難に」するために行う儀式のことを言います。「厄除け」はお寺で、「厄払い」は神社で行われるため呼び方が異なります。

一般的に、厄年にあたる3年間は、毎年厄除け・厄払いを行うことが良いとされており、時期に関しては、1月1日の元旦から2月3日の節分までに行うと良いとされています。これは、2月4日が「立春」で、旧暦の新年にあたる日とされていることから区切りが良いと言われていることや、2月3日の節分が終わると、多くの神社やお寺で厄除け・厄祓いが一区切りし、通常行事や参拝の様子になることが理由として挙げられます。

それ以降は厄除け・厄払いを全く行っていないというわけではなく、基本的に一年中行っているので、タイミングを逃した場合でも厄除け・厄払いを受けることは可能です。

厄除け・厄払いのポイント

厄除け・厄払いを行う際にあらかじめ注意しておいたほうが良いこと、実は知っておくと良いことをご紹介します。

◆厄年が喪中の場合

喪中の際の厄除け・厄払いに関しては、神社とお寺で扱いが異なります。神社は人の死を「穢れ」として認識し、「人に災いをもたらすもの」として位置付けることから、神社では厄払いをすることは避けたほうが良いとされています。しかし、お寺は「故人を弔う場所」とされていることもあるため、厄除けを避けたほうが良いといったことは特段ないとされています。

◆厄除け・厄払いを代理で行う場合

高齢であったり体が不自由などの理由で、厄除け・厄払いに行けない場合もあるかと思います。そのような時は、家族が該当者の名前と生年月日を伝えることで、本人がいなくとも代理で厄除け・厄払いを受けることができます。今では、郵送やネットで厄除け・厄払いができる神社やお寺もあるそうなので、ぜひ参考にしてみると良いかもしれません。

◆お礼参りのタイミング

お礼参りとは、「厄年の1年が過ぎ、無事に過ごせました」という感謝の意味を込めて、厄除け・厄払いの1年後にお守りの返却やお礼を伝えるために神社やお寺に参拝に行くことを言います。厄年は、前厄、本厄、後厄と3年間に渡るため、毎年、厄除け・厄払いを行った1年後にお礼参りをすると良いでしょう。

厄除け・厄払いを行う際にもさまざまなポイントがあることが分かりました。それでは次に、厄除け・厄払いに効果的な贈り物についてご紹介します。