コールセンターの一般的なKPI「応答速度」「処理速度」を指標にしない理由

また、チューイには2万人を超える従業員がいるが、前述のとおり24時間365日対応のカスタマーサービスを実現するため、そのうち3000人以上がカスタマーケアチームとして働いている。そこで興味深いのが、一般的にコールセンターなどがKPIとして重視する「ASA(Average Speed of Answer:平均応答速度)」を指標としていない点である。

もちろん、応答速度を計測できるシステムは導入している(そして96%の受電に対して4秒以内に応答できていることを明らかにしている)のだが、ASAをKPIにすることで、担当メンバーがお客の声を聞き、共感し、問題を解決するというプロセスに集中できなくなることを避けているのだという。

同様に「AHT(Average Handling Time:平均処理時間)」も意識させないようにしている。もちろん長時間の通話は短期的にはコストになってしまうが、すべての担当メンバーが「思いやりの心で対応する」ための投資と考えているのだ。長期的にはそのコストに見合うだけの価値を生み出すという計算をしており、実際にカスタマーケアを通じて交流があった顧客や、それ以外のサービスを通じてポジティブな体験をした顧客は、そうでない顧客よりもLTVが高いことがデータで計測できているという。

アウトプット指標に捉われず、「イノベーションを生むインプット情報」を重視

セッションのメーンテーマである「企業成長と顧客中心文化のバランス」についてシンCEOは、「企業が成長すると起業時の使命、目的、顧客志向から規模の重要性、収益性、株主の”ご機嫌取り”が優先されるようになると、多くの企業は収益や利益といったアウトプットの指標を重視するようになるが、成長やイノベーションを生むインプットの情報に焦点を当てるべきだ」と言う。24時間365日対応のカスタマーサービスに力を入れるのも優れたインプット情報を顧客から直接得るためである。

これらの活動から生まれたイノベーションが、ペットの健康管理やペット保険などに関するサービスだ。残念ながら米国ではペットを最適なタイミングで獣医師に連れていけるケースは少ない。これは、診療・治療にかかる価格、動物病院の立地や数、獣医師のスキルなどさまざまな要因がある。

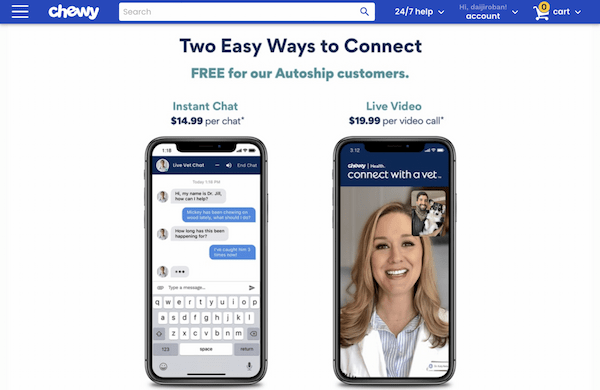

そこでチューイーは、動物医療をより安価で身近なものにする取り組みを開始した。1つは、自宅で獣医師の診療を受けられる遠隔医療サービスだ。チューイーのサブスクリプションサービスの会員には無料で、それ以外の顧客でも15ドル程度という手頃な価格設定とした。

またブログを介した情報発信にも力を入れている。顧客が家族であるペットの不調を感じたときに正しい判断ができるように、例えば「犬がノミを持っているか判断する10の兆候」といった具体的なテーマの記事を投稿している。

さらに現在は、ペット保険の”民主化”に取り組んでいるという。実は、アメリカではペット保険の加入率は2~3%しかない。チューイーは各種保険商品を簡単に比較検討できるようなサービスを立ち上げ、ペットとの生活をより安心で安全なものにしたいという。

●

シンCEOは最後に、「今後数年間でペットのハードウエア、ペット・テック、データによる行動把握などのサービスが広がることが予想されており、より多くの”インプット情報”が入ってくる。顧客の声に耳を傾け、顧客体験とイノベーションというミッションに忠実であれば、これらをうまく使うことが可能で、多くの成長とチャンスが広がっている」と締め、セッションは盛大な拍手とともに終了した。

シンCEOの講演とチューイーの取り組みからは、あらためてDXとはデジタルが起点ではなく、顧客起点でビジネスを構築したうえでデジタルを活用していくこと」であると強く認識させられる。

文・伴 大二郎 (株式会社ヤプリ エグゼクティブ・スペシャリスト/株式会社顧客時間 プロジェクトマネージャー/db-lab代表)/提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」