旅を通して異国の文化を知るほどに、気になってくるのが生まれ育った土壌です。意外に知っているようで知らないのが日本の伝統文化ということはないでしょうか?興味はあるけれど、いきなり能や歌舞伎に行くのは抵抗があるという方に、ぜひともご案内したい場所が今日のテーマです。

珠玉の作品を丁寧に見られる場所、国立能楽堂 資料展示室

千駄ヶ谷にある国立能楽堂は、その名の通り、能や狂言を演じる能舞台のある劇場です。この能楽堂の建物の中にある資料展示室では、毎年展覧会が4回開催されます。

ちょうど今現在、6月27日(土)まで催されているのが特別展である『日本人と自然』展。日本人は昔から着物や屏風など大きなものだけでなく、身につける小さなものや道具などにも四季折々の自然を描き、季節を楽しんでいました。この特別展では、そういうこまごまとした櫛や簪(かんざし)、印籠、盃や硯箱、煙草盆に鼓、刀掛けなどが並びます。

資料展示室は一部屋だけなので、じっくり眺めても疲れない分量です。展示品は、約一か月ごとに一部入れ替えられています。それも、その月の公演月間テーマ「春夏秋冬」「草木成仏」「花鳥風月」に合わせて入れ替えるという粋な配慮がされています。たとえば、最終月である現在6月は、「花鳥風月」のテーマのもとに、『花盗人』や『吉野天人』『千鳥』『松風』などが演じられているため、展示物にも「吉野山屏風」や「千鳥蒔絵煙草盆」「須磨蒔絵硯箱」などが加えられています。

資料展示室入り口は中庭にも通じています。私が訪れたときはちょうど初夏の緑が溢れていました。静かで心が潤う空間です。

国立能楽堂 資料展示室

・現行展示:『日本人と自然』展

・会期:2021年6月27日まで

・時間:11時~17時

・会期中の休館日:毎週月曜日、ただし6月21日は開室

・入場無料

一風変わったアングルから伝統芸能を切り取る 国立劇場 伝統芸能情報館

歌舞伎や文楽、舞踊、邦楽の舞台として名高い国立劇場は半蔵門近くにあり、この国立劇場の裏側、楽屋入り口の向かいに建つのが、国立劇場伝統芸能情報館です。一階部分が展示室となっていて、年に3~4回、これも同時期に上演される歌舞伎や文楽の公演内容と連携した企画展を行っています。私も何度か訪れたことがありますが、それぞれに分かりやすく、伝統芸能を全く知らない人でも親しめる内容になっています。最近では、英語の説明文も準備されているようです。

ここで忘れずに見てほしいのが、奥のシアタースペースです。こちらでは、国立劇場の公演記録映像から、その時々の展示内容に合ったものの一部を上映しています。ここで見て興味を持てば、すぐ隣の国立劇場で鑑賞デビューもできるというわけです。

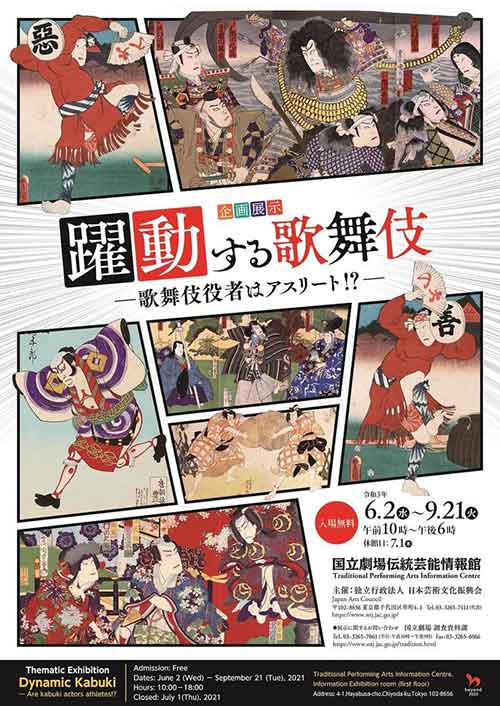

ちなみに、2021年6月2日から9月21日までは、『躍動する歌舞伎 -歌舞伎役者はアスリート!?-』の企画展示が行われています。スポーツと歌舞伎?!と意外な気もしますが、「花開く江戸庶民のスポーツ文化」「歩く・走る・止まる」「のぼる・飛ぶ・跳ねる」「飛ばす・投げる・持ち上げる」「操る」の5つの視点から錦絵や小道具、衣装などを用いて歌舞伎を説明していて、なかなか説得力に富んでいます。

こちらの展示は英語の説明文も準備されていますから、海外の友人に手っ取り早く歌舞伎を知ってもらいたい時などもおすすめです。

シアタースペースの上映プログラムは下の通りです。

・10:30 「国立劇場めぐり」(12分)

・12:00 「御摂勧進帳」一幕目 山城国岩清水八幡宮の場 ー暫-(21分)

・13:30 「奴凧廓春風」大磯八丁堤の場(14分)

・15:00 「義経千本桜」大物浦の場(21分)

・16:30 「京鹿子娘道成寺」(19分)

伝統芸能情報館

現行展示:『躍動する歌舞伎 -歌舞伎役者はアスリート!?―』

会期:2021年9月21日まで

時間:10時~18時

休館日:7月1日

入場無料

懐かしの芸人ゆかりの品々 国立演芸場 演芸資料展示室

伝統芸能情報館のすぐ隣にあるのが国立演芸場で、いわゆる落語の寄席として用いられます。この国立演芸場に正面から入った奥にあるのが演芸資料展示室です。上の2か所と比べてもさらに小さな規模ではありますが、こちらでも年に3,4回、テーマを決めて資料展示を行っています。その内容は、主に演芸の各ジャンルの歴史、文化、江戸風俗を題材にした絵画や口演速記本、噺本や実演道具など、大衆芸能に特化したものです。

現在開催中なのは、『新収蔵資料展』で、会期は7月25日までを予定しています。展示されているのは、落語の三代目三遊亭金馬、講談の四代目小金井芦洲、曲独楽の柳家とし松、太神楽の海老一染之助・染太郎などに関する資料。個人的には、三代目三遊亭金馬の美しい筆跡の自筆台本や、海老一染之助・染太郎兄弟の用いたお面に目を引かれ、五代目春風亭柳昇の色紙の言葉「笑はせて/拍手を背に/降りる時/金も名誉も/いらぬと思う」が心に残りました。

こちらの演芸資料展示室でも貴重な映像、音源を見聞きすることができます。今回の演目は、六代目小金井芦洲による講談「大岡政談 -人情匙加減-」と、三代目三遊亭金馬による落語「孝行糖」(音声のみ)です。

国立演芸場1階 演芸資料展

・現行展示:『新収蔵資料展』

・会期:2021年7月25日まで

・時間:10時~17時

・休室日:6月21、22、25、28、29日、7月1、22、23日

・入場無料

上に紹介した3か所は、いずれも無料で見学できる場所ばかり。敷居もまったく高くありません。ぜひ一度、気楽に気軽に足を運んでみてください。

【文・写真 冠ゆき/提供元・たびこふれ】

【関連記事】

・避暑地アッター湖で、クリムトセンターと「クリムトの庭園」を訪ねる

・ベルリン郊外に残るベルリンの壁跡地でハイキングやサイクリングを楽しむ

・高速列車「あずま」で東海岸を行く、ロンドンーエディンバラ間鉄道の旅

・【北海道】異国情緒溢れる街・小樽に行ったら、たくさんの笑顔に溢れていた。

・ハワイ・ハレイワタウンでランチをするなら?食べたい内容別のおすすめ5店を紹介