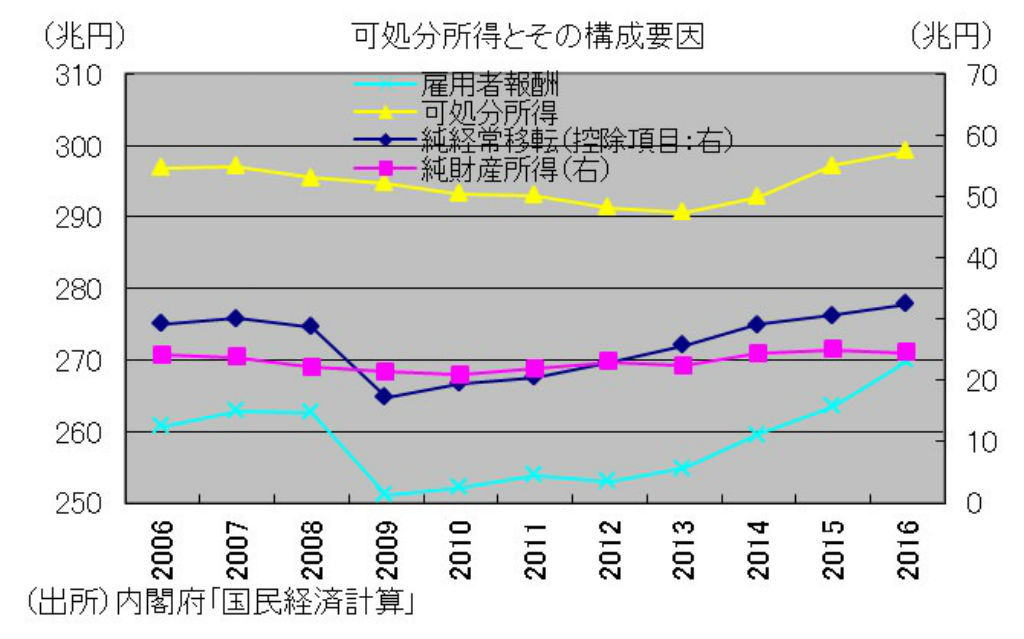

日本国民の懐具合を表す最も代表的な統計は「可処分所得」である。家計全体の可処分所得は、内閣府「国民経済計算年報」の中で公表される。そもそも「可処分所得」とは、家計が企業から賃金として受け取る雇用者報酬に利子・配当などの純財産所得や社会保障負担などを差し引きした家計の手取りを示す。

懐が寒い原因は、賃金の低迷だけではない

そして内閣府の「国民経済計算年報」によれば、個人消費とも関係が深い家計の可処分所得は、2007年度の297兆円をピークに2013年度までに2.2%減少したが、2014年度には雇用者報酬の増加等から増加に転じ、2016年度には299兆円となっている。

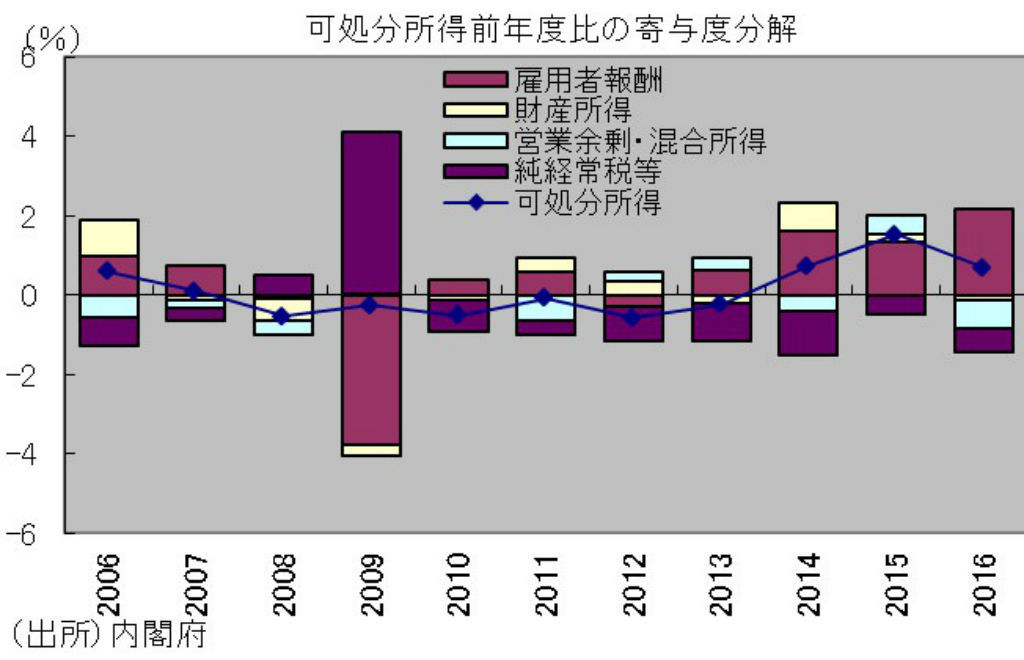

しかし、企業収益が過去最高を更新したにもかかわらず、可処分所得は前回のピークから0.7%しか拡大していない。この背景には、賃金の低迷以外に家計の負担増がある。政府が財政収支の改善のために歳出を削減する一方、今後も高齢化で年金や医療費の支出が増えることから、2010年度から本格的な増税に転じたためだ。その結果、年金給付額の削減や年金保険料率の引き上げ、税額控除の縮小等により可処分所得の増加が抑えられている。

家計所得上昇のための鍵は「貯蓄から投資へ」

こうした中、2014年度から2015年度にかけては利子や株式配当等、金融資産から得られる財産所得が可処分所得を下支えした。特に、企業の株主還元姿勢により配当が増えている。

欧米先進国は1990年代以降、女性の労働参加や株式等のリスク資産による財産所得の増加が個人消費を下支えしてきた。ところが日本の場合、個人金融資産のうち、米国では1割、ユーロ圏でも3割程度にすぎない現金・預金が5割程度と高い。

家計が企業収益拡大の恩恵を直接受ける経路は労働と投資しかない。新興国の台頭等により賃金が上がりにくい中、家計が所得を維持して財産を形成するには、市場の分配機能を活用する「貯蓄から投資」への移行が必要となる。

日本の家計でもリスク資産の比率が上昇し、企業収益の拡大が続けば、所得増加による消費の拡大が期待できる。将来の増税が不可避の中で豊かさの実感を得るには、こうした好循環が必要である。

雇用のパート化などが抑制要因に

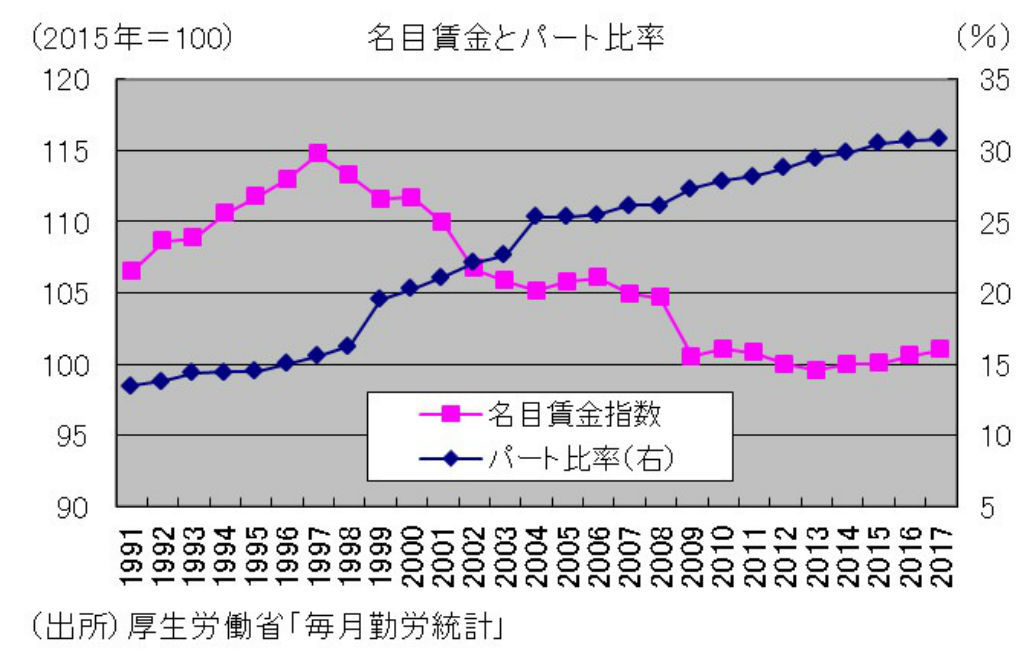

個人の所得を支給する企業側から集計した統計として、厚生労働省の「毎月勤労統計」がある。中でも、一人当たり現金給与総額やパート比率が注目される。一人当たり現金給与総額を指数化した名目賃金指数の推移をみると、日本では2005年、2006年と2年連続で名目賃金が増加したが、2007年から状況が崩れた。

2010年はリーマンショックからの反動もあり賃金が4年ぶりに増えたが、その後の景気悪化や企業のリストラなどにより2013年までは減少を続けた。そして、2014年以降はアベノミクスに伴う賃上げ率の上昇などにより微増を続けている。

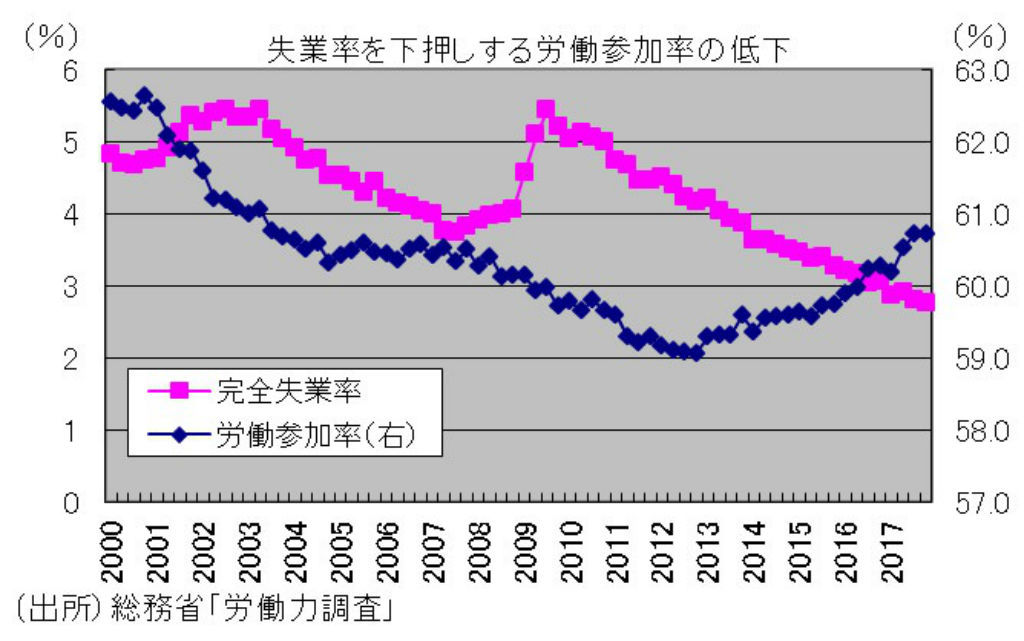

賃金は個人消費を左右する要因として注目され、基本的に労働需給を反映する。しかし、日本では2013年から景気回復局面に入り、労働需給が引き締まったにもかかわらず、賃金の上昇は緩やかにとどまっている。

背景には雇用のパート化がある。企業は人件費抑制を目指して、相対的に時間当たり賃金が低く雇用調整がしやすい非正規雇用で対応する傾向を強めてきた。同統計でパート比率を見ると、2012年の28.8%から2017年の30.8%にまで上昇している。

経済のグローバル化に伴う競争激化も賃金の下押し要因となっている。つまり、低賃金国の市場参入が先進国の賃金抑制を促している。また、平均賃金の相対的に低い女性の労働参加率が高まっていること、人口構成の変化の影響を受けて、特にシニア世代の退職と低賃金での再雇用により、全体の賃金が押し下げられている。

戦後の日本では終身雇用や年功序列賃金といった雇用慣行が築かれてきたが、状況は変わりつつある。ただ、いずれにしても賃金が伸びなければ、家計の可処分所得や消費者心理の低迷による消費の抑制を通じて企業の売り上げが落ち込み、国内需要の低迷が長期化しかねないだろう。

文・永濱利廣(第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト)/ZUU online

【関連記事】

・ネット証券は情報の宝庫?日経新聞から四季報まですべて閲覧可!?(PR)

・40代で「がん保険」は必要か?

・40歳から効率的にお金を貯めるための6つのステップ

・共働きの妻が産休・育休中でも夫の「配偶者控除」を受けられる 意外と知らない節税法

・40代が知っておきたい保険の知識まとめ