リクルートの江副・金子勇(ウィニーの開発者)・ホリエモン・村上・堤義明・ゴーン・新浪各氏などなど、日本の司法では、新興の経済人を摘発すると最高の手柄になるようだ。

しかも、これまで犯罪だと誰からも考えられなかったことで、有名人をお縄にすると組織内で手柄になるらしい。

政治家の場合でもしばしばそうで、河井克之のように司法改革に熱心な元法務大臣も、それまでの常識では立件されそうも無かった罪状で刑務所にぶち込んだ。

新浪剛史氏 経済同友会HPより

「これまで罪に問われてこなかったことを罪にして新しいビジネスの芽を摘んだら功績になる」という司法の病は度しがたい。司法がそういうことを始めてから日本経済がダメになったのは偶然ではない。

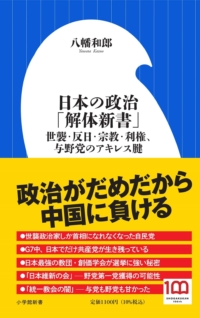

2年前に書いた『日本の政治「解体新書」:世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱』(小学館新書)では、その問題に一章を割いている。

サントリーの新浪会長の薬物での辞任については、全容が分からないので断定的なことはいいたくないが、警察による捜査だけで起訴すらされていないし、本人が合法と主張しているなかでの辞任は海外ではありえない。先に書いたが、フランスのダチ文化相は、カルロス・ゴーンから賄賂をもらったとして起訴されたが辞任などする気配はなく、マクロン大統領からは断固支持されている。

新浪氏にはこの不条理な社会と、しっかり戦ってほしい。

それではサントリーは辞任するが、経済同友会は辞任しないのかと言えば、サントリーは辞任しないと巨額の損害賠償を請求されるリスクがあるが、経済同友会はほぼないからというだけだろう。仮に何週間かかけて不起訴とか起訴猶予になっても、売り上げが落ちたら裁判所は損害賠償を命じるかもしれない。そのような行動をとった消費者やそれを煽った警察やマスコミがおかしいといっても通らないだろう。

新浪氏が人を介してこそこそかっていたのは、違法性の認識があったというのもおかしい。サプリメントを売っている会社の会長が、日本で自社が売っている製品は効かないから、海外の同業者の製品を愛好するのはこっそりばれないように、するのが普通でないのか。