さらに興味深いことに、このヤスデの化合物は人間の神経細胞にも作用する可能性がありました。

実際、研究チームは過去の研究から、ヤスデの仲間から見つかった別のアルカロイド(イシノサイビンA)が、人間の脳や神経系にある「シグマ1受容体」と呼ばれるタンパク質に非常に強く作用することを知っていました。

この受容体は人間の痛みや神経疾患に深く関わっていると考えられているため、今回の新たなアルカロイドも同様にこの受容体に影響するかを調べることにしたのです。

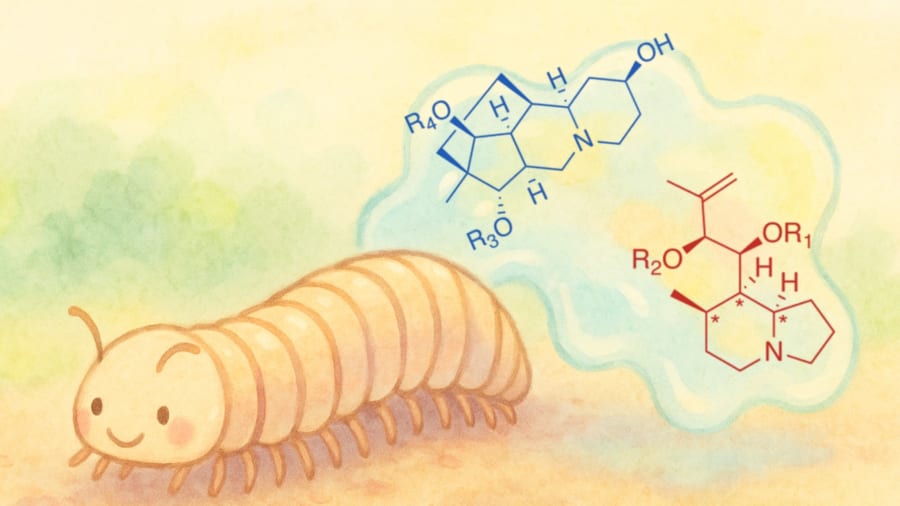

その結果、今回新たに発見されたアンドログナチン類・アンドログナタノール類の計5種類の化合物のうち、アンドログナチン類の1つ(andrognathine A)は、シグマ1受容体に対して比較的弱い結合活性を示し、その選択性はシグマ2受容体に対して約3倍高いことが明らかになりました。

しかし、他の化合物についてはどちらのシグマ受容体にも明確な活性が確認されませんでした。

また、ナトリウムイオンチャネルという神経系の別の経路への作用も検討されましたが、代表的なナトリウムチャネルへの影響はありませんでした。

これらの結果から、ヤスデが分泌する化学物質は、一般的な神経毒とは異なり、非常に特異的な神経受容体経路を通じて作用している可能性が示されました。

果たして、このような特異的な性質を持つヤスデのアルカロイドは、本当に私たち人間の痛みを和らげる新たな治療薬へと発展することができるのでしょうか?。

毒と薬の境界線—ヤスデ毒から新薬開発が可能な理由

今回の研究によって、ヤスデの持つ防御化学物質には、アリを麻痺させる「毒」としての作用だけでなく、人間の痛みや神経疾患を和らげる「薬」としての可能性も示されました。

一見すると奇妙なことに感じるかもしれません。

なぜ同じ物質が、一方の生き物には毒となり、もう一方の生き物には薬となり得るのでしょうか?