artplus/iStock

私たちは日々、膨大な情報に触れています。本を読み、動画を見て、授業を受ける。しかし、その情報の多くは、時間とともに記憶から消えていきます。なぜでしょうか? それは、私たちが「インプット」ばかりに偏り、「アウトプット」を忘れているからです。

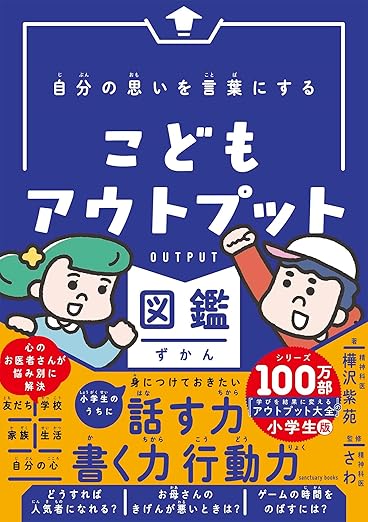

「自分の思いを言葉にする こどもアウトプット図鑑」(樺沢紫苑 著)サンクチュアリ出版

知識を「使える力」に変える方法

インプットとは、脳の中に情報を入れること。読書や講義の聴講がこれにあたります。一方、アウトプットは、脳に入った情報を処理し、外の世界に出すこと。話す、書く、行動するといった活動です。

実は、現実の世界を変えるのは、アウトプットだけなのです。

人間の脳は、非常に効率的にできています。使わない情報は「不要」と判断し、すぐに忘れるようプログラムされているのです。しかし、情報を使う、つまりアウトプットすると、脳は「これは大事な情報だ」と認識し、長期記憶として保存します。

学校で漢字ドリルや計算問題を繰り返し解くのは、まさにこの原理を応用したもの。一度学んだことを、異なる形で何度も使うことで、知識が定着していくのです。

研究によると、情報をインプットしてから「2週間で3回以上」アウトプットすると、記憶の定着率が飛躍的に向上するといいます。

多くの人が陥りがちなのが、インプット過多の状態です。本を何冊も読み、セミナーに参加し、動画を見続ける。しかし、それだけでは現実は変わりません。

理想的なインプットとアウトプットの比率は「3対7」。つまり、学習時間の7割をアウトプットに充てるべきなのです。30分かけて新しいことを学んだら、70分は練習や実践に使う。この比率を意識することで、学習効率は劇的に向上します。

ダンスを例に考えてみましょう。振り付け動画をいくら見ても、実際に体を動かさなければ踊れるようにはなりません。最初はぎこちなくても、とにかく体を動かすことが大切。アウトプットとは、まさにこの「実践」なのです。