maruco/iStock

朝の通勤電車で見かけるあの人の顔。会議で必ず反対意見を言う同僚。SNSで目に入る特定の投稿。私たちの日常は、大なり小なり「キライ」という感情と隣り合わせです。

「あの人に会いたくないなぁ」「なんであんな言い方をするんだろう」——こんな思いが頭をよぎるとき、私たちは罪悪感を覚えることがあります。「人を嫌うなんて、心が狭いのかもしれない」と、自分を責めてしまうこともあるでしょう。しかし、「キライ」という感情は、誰もが持つ自然な心の動きなのです。

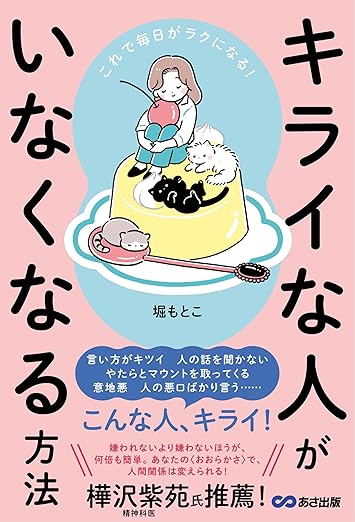

「これで毎日がラクになる! キライな人がいなくなる」(堀もとこ著) あさ出版

[本書の評価]★★★★(80点)

【評価のレべリング】※ 標準点(合格点)を60点に設定。 ★★★★★「レベル5!家宝として置いておきたい本」90点~100点 ★★★★ 「レベル4!期待を大きく上回った本」80点~90点未満 ★★★ 「レベル3!期待を裏切らない本」70点~80点未満 ★★ 「レベル2!読んでも損は無い本」60点~70点未満 ★ 「レベル1!評価が難しい本」50点~60点未満

脳科学が明かす「キライ」のメカニズム

人間の脳には「扁桃体」という小さなアーモンド形の部位があります。この扁桃体は、危険を察知し、瞬時に「闘争か逃走か」を判断する役割を担っています。

誰かと出会ったとき、扁桃体は0.1秒以内に「この人は安全か危険か」を判断します。相手の表情、声のトーン、身振り手振り——これらすべてを瞬時に分析し、過去の経験と照らし合わせて評価するのです。

たとえば、高圧的な態度を取る上司に対して不快感を覚えるのは、扁桃体が「この人は自分にとって脅威だ」と判断しているからです。これは太古の昔から人類が生き延びるために必要だった、本能的な防御反応なのです。

現代社会では命の危険にさらされることは少なくなりましたが、この判断システムは今も私たちの中で働き続けています。そして、この古代から受け継いだシステムが、現代の複雑な人間関係の中で「キライ」という感情を生み出しているのです。