これにより、クダリボウズギスはテンジクダイ科として最も北で繁殖する種であることが明らかになったのです。

また地中にある空洞は、自然にできたものではなく、実はテッポウエビやアナジャコといった甲殻類が掘った巣穴である可能性が高いと考えられています。

つまり、クダリボウズギスは甲殻類の巣を“間借り”して生活している可能性があるのです。

さらに興味深いのは、魚たちがこの真っ暗な地中環境をどうやって把握しているのかという点です。

実はクダリボウズギスの体表には「感覚孔」と呼ばれる小さな器官が無数に並んでいます。

これは水の流れや振動を感じ取るセンサーのようなもので、視界の効かない地中でも周囲の構造を把握する“触覚地図”の役割を果たしているとみられています。

まるで、魚版の“地中探知機”とも言えるこの能力が、彼らの奇妙な生態を支えているのです。

地中で子育て?残される多くの謎

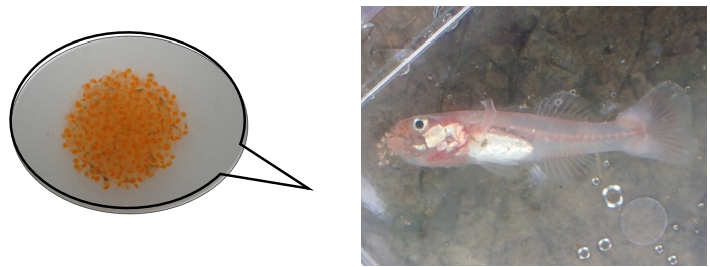

採集された口内保育中のオスの口の中から見つかったのは、直径1ミリほどの卵が約250個。

それらが細い糸でつながって球形の「卵塊」となっていました。

親魚はこの卵塊を口の中で大切に守り、外敵や乾燥から保護していると考えられます。

口内保育は魚類の中でもそれほど一般的ではなく、特にクダリボウズギスのような地中で生活する魚にとっては、非常に合理的な子育て戦略といえるでしょう。

しかし、この魚の暮らしぶりはまだ謎に満ちています。

たとえば、

・卵が孵化したあと、稚魚はすぐに地中から出ていくのか?

・成魚は昼夜をどう過ごしているのか? 地中にずっととどまっているのか?

・甲殻類との関係は共生なのか、ただの住居利用なのか?

といった基本的な生態情報もまだわかっていません。