「脱炭素」「再生可能エネルギー」──ビジネスパーソンなら一度は聞いたことのある言葉かもしれません。しかし、それが日々の経営や事業戦略にどう影響するのか、実感できていない人も多いのではないでしょうか。

実は、2025年に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」は、私たちの暮らしや電気料金だけでなく、企業の経営判断にも大きな影響を及ぼす内容となっています。

企業経営にとって「エネルギー基本計画」が重要な理由**

エネルギー基本計画とは、2002年にエネルギー政策基本法が制定されて以来、3年ごとに策定される、国のエネルギー政策に関する基本的な方向性を示すものです。この計画には、エネルギーの安全性(Safety)は大前提に、国のエネルギーの基本方針である”安定供給の確保(Energy Security)”、”環境への適合(Environment)”これらを十分に考慮した上で、”市場原理を活用(Economic Efficiency)”するというS+3Eの概念が織り込まれています。

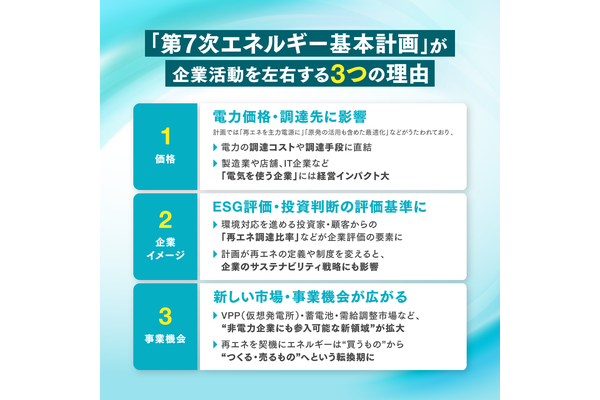

2025年2月に閣議決定された最新の「第7次エネルギー基本計画」には、ビジネスパーソンにとっても、次の3つの視点から経営判断や事業戦略に直結する可能性があり、重要な指針でもあります。

ここからは、レジル株式会社のエネルギーマネジメント事業本部 事業開発グループ ジェネラルマネージャー、安藤圭祐氏に、第7次エネルギー基本計画が第6次までとどう違うのか、再生可能エネルギーの課題、今後のビジョンについて解説いただきました。

第7次エネルギー基本計画、第6次までとは何が違う?

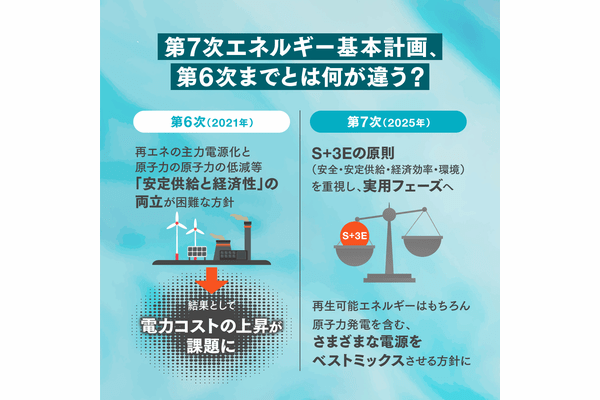

第6次エネルギー基本計画では、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、野心的な脱炭素目標を達成するために再エネの主力電源化を掲げていました。環境適合性の領域に重きが置かれた一方で、原子力発電の可能な限りの低減等、安定供給や経済性を達成するという観点では難しい方針が掲げられていたと考えています。特に2022年頃のロシアによるウクライナ侵略を契機としたエネルギー情勢の変化や、エネルギー分野のインフレーションにより電力価格が高騰する等の課題に直面しました。

そこで第7次エネルギー基本計画では、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現を掲げて、再生可能エネルギーはもちろんのこと、原子力発電を含む、さまざまな電源をベストミックスさせるという方針が掲げられました。

再エネはもう「脇役」ではない。主役に押し上げた政策転換とは

エネルギー基本計画に加えて、これまで進められてきたFIT・FIP制度等の再生可能エネルギーの開発コストを押し下げる政府の後押しもあり、一気にエネルギー市場の主役電源として躍り出てきた再生可能エネルギー。

第7次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するとの記載があります。実は、再生可能エネルギーがこれほどまでに盛り上がりを見せているのには、省エネ法や温対法、温室効果ガスの削減目標を定めた京都議定書やパリ協定に加え、CDPやRE100、SBT等といった国際的なイニシアティブに対して、さまざまな企業が活動を表明し、サプライチェーンまで含めた脱炭素化にも取り組みを始めていることも、おおきな要因と考えています。

再エネのトップ、太陽光には課題も

第7次エネルギー基本計画において、再生可能エネルギーの導入目標量の3割を占める電源として注目を集めている太陽光発電ですが、導入から廃棄に至るまで多くの課題が残されているのも事実です。

1つ目は、 「発電の不確実性」 です。

太陽光発電はその名前の通り、太陽に依存する発電であるがゆえに、その発電量が天候に大きく左右されます。そのため、時々刻々と出力が変化していることから電力系統に大量導入されると系統の周波数に影響を及ぼす可能性があることが示唆されています。加えて曇天や雨天の際には、十分な発電を行うことができないため、電力の安定供給のためには、火力発電や水力発電のようなバックアップ電源の確保が必要となります。そのため、太陽光発電の大量活用に向けては、太陽光発電の特性を考慮した電源の組み合わせが重要になります。

2つ目の課題は 「設置場所」 です。

2012年のFIT制度※開始後、国内各地でメガソーラーと呼ばれる超大型の太陽光発電所や一回り小さい高圧の発電所が物凄い勢いで建設されました。その後、建設コストの低下に伴い、FIT制度を活用しない太陽光(非FIT)の建設も進み、現在では低圧の発電所の開発まで一巡しています。これらの発電所は、主に工業用地や農業用地等を活用して、野立てで安価に建設されてきました。既に、日本は平地面積当たりのパネル容量は世界トップクラスであり、今後新たに野立ての太陽光を建設することが難しいと言われています。一方で、第7次エネルギー基本計画の目標達成においては、更なる太陽光の導入が必要とされるため、既存発電所の効率化や、屋根上や壁面活用といった太陽光発電の更なる深化が重要になるでしょう。

3つ目は 「災害や盗難に対する対策」 です。

太陽光発電が災害の原因となるニュースや銅線盗難のニュースを各地で耳にしたことがある方はいらっしゃるかと思います。今後、太陽光発電が日本の主力電源として位置付けられる上で、安定供給の確保は重要なテーマになると考えています。それを実現するためには、災害や盗難に強くエネルギーセキュリティの高い発電所が重要となりますが、一方でエネルギーセキュリティ向上には一定のコストがかかります。このコストが、再生可能エネルギーであることを理由に社会的に受け入れられるかは、大きなテーマです。

※ FIT制度:固定価格買取制度。太陽光や風力など、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定の価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度のこと。

太陽光だけではない!再生可能エネルギーにはどんなものがある?

再生可能エネルギーには、太陽光のほか、風力、バイオマス燃料、地熱、水力などがあります。

しかし、出力が安定しており主力電源となり得る地熱エネルギーは大部分が国立公園内に存在していることや、地中の不純物に対する対策コスト等の制約条件が多く、拡大には時間を要すると想定されます。バイオマス発電も、燃料である間伐材の輸入コストや為替リスクにさらされるため、主力電源化には課題が山積していると考えられます。

現状、太陽光や陸上風力とともに有力視されているのは洋上風力発電ですが、発電方式次第では建設コストが大きくなってしまう可能性があると言われています。しかし、海上は安定的に風が吹き、発電量を安定化できるメリットも大きいため、国や企業が実用化に向けて開発を進めています。

蓄電池の活用で課題にアプローチ

まさに天候任せの電源という不安定さが付きまとう太陽光発電ですが、蓄電池などの普及が拡大することで、不安定さの解消に寄与できる可能性があります。

電気は基本的に貯めておくことができません。しかし蓄電池が普及することで、太陽光で昼間に発電した電力を貯めておいて、夜に使用する、ということも可能になるのです。 また、蓄電池によって、これまで主に火力発電所や水力発電所などが担っていた電力系統の周波数安定化も可能となります。そのため、太陽光発電をはじめとする不安定な再生可能エネルギーの普及にもつながり、脱炭素化にも寄与すると考えられます。

再生可能エネルギーの普及によって、電力の需給バランスや周波数調整の必要性が高まりました。2015年より段階的に進められてきた電力システム改革により、旧一般電気事業者の送配電部門が法的分離しました。分離された一般送配電事業者が供給区域内の電力の安定供給に向け、多くの電源に参加機会を与えて透明性を保ちつつ、効率的に調整力を獲得すべく2021年4月から需給調整市場が創設されました。この市場には、電源を保有する事業者やアグリゲーター等の一般企業も取引に参加することができ、今後、エネルギーの取引に関して、より多くの選択肢が生まれることが予想されます。

*

今後、経済成長と脱炭素を両立するには、再生可能エネルギーの選択肢の拡大と電力の安定供給が不可欠です。再生可能エネルギーが主力になりうる世界情勢の中、電力の取引多様化やバックアップ電源の確保など、事業者の活躍の幅が広がるのではないでしょうか。

また、安藤氏は電力領域における社会的な脱炭素化の推進には、電力を販売する事業者が、お使いいただくお客さまに対して脱炭素を実現するためのさまざまなメニューを提供していくだけでは不十分で、お使いいただくお客さまご自身が脱炭素化の目的や意義をはっきりさせるとともに、多様なプレイヤーと連携し脱炭素投資を回収する仕組みづくりが重要であると話します。

エネルギーを作る、送り届ける事業者と、エネルギーをお使いになる方々とが協力し合い、社会的に脱炭素の経済を回していくことがカギになりそうです。

※本稿はPR記事です。