とりわけ1970年代の後半までに、日本社会全体で「都市的生活様式」が浸透していたことが重要である。

それは、

社会的分業の普遍化を前提とした個人の欲求充足用の生活様式 専門処理機関への依存性の強化

を実質的内容とした(倉沢、1977)。

いわば村落的な「自給自足」的生活様式が壊れて、上水道からの水の供給やし尿処理でもごみ処理でも専門処理機関に任せる時代が到来したのである。それはまた、新しい職業としてのサービス産業を招来して、第一次産業従事者からの参入が進み始めるきっかけにもなった。

ベルの「先進産業社会の経済力は、高度のテクノロジー、資本の動員能力、および管理能力の大きさによる」(ベル、1976=1976:68)は管理社会化を重視していたが、時代はこの方向に進み、国民意識でも「充足志向」が強くなっていた。

社会意識の類型

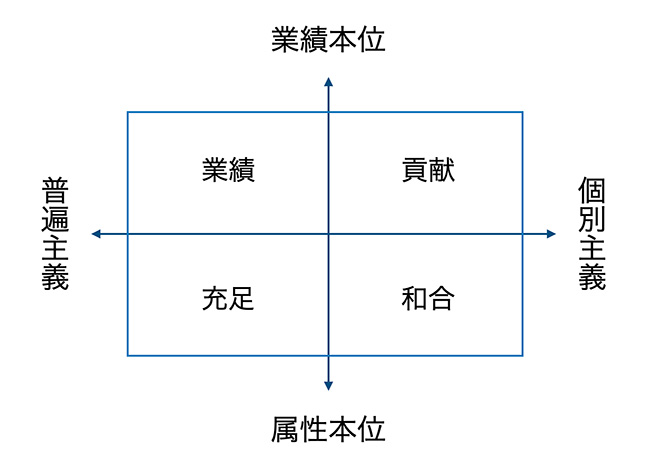

たまたまこの少し前に作田啓一が『価値の社会学』(1972)を刊行していたので、私もそれをしっかり学んで、有名な図1を引用していた。これはパーソンズの価値パターン変数のうち「業績本位-属性本位」と「普遍主義-個別主義」を組み合わせて、4通りの価値類型を作成して、それぞれに命名したものである。

通常では、

業績価値・・・・・・職業生活への適応 貢献価値・・・・・・家族、企業、国家などにおける目標達成 和合価値・・・・・・コミュニティでの結合 充足価値・・・・・・私生活の最優先

という対応を示す。

図1 価値の類型 (出典) 作田、1972:89.

価値変動

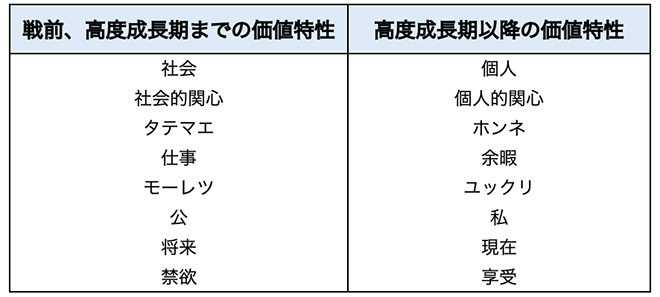

そして1980年代では、すでに企業レベルでの「業績」と私生活における「充足」に大きく傾きかけていた(表2)。中心となるのは、「個人」であり、「私」であり、「現在」という価値である。これらは40年後の今日でも基本的には同じ状態にあると考えられる。

表2 社会意識の変質筆者作成

少子化する高齢社会の価値

実際のところ、1970年に高齢化率が7.00%を超えた日本では、その2年後に終焉した「高度成長期」以降の高齢化率が30%に迫る今日まで、社会システムの主要価値は「個人」「個人的関心」「現在」「享受」に収斂してきた。