これは言い換えれば「時間だけに依存した測定値が三次元の『空間』を自然に作成した」ということになります。

つまり時間という概念が存在するだけで三次元という概念は勝手に誕生してしまう副次的なものとも言えます。

もし“今日”と“昨日”との関係や、さらに“一昨日”との関係などを連続的に調べ、各時点の測定結果同士の相関を「地図上の点と点のあいだの距離を測る」ように体系立てて整理していけば、三次元特有の空間構造が再発見できるかもしれない――そうした発想が、新たな理論的議論の流れを生み出しています。

もちろんこのアイデアには、相対性理論のような「空間と時間を一括りにしなければならない」という強固な枠組みとの整合性をどうやってとるのか、といった大きな課題もあります。

それでも「量子的な時間相関」をより原初的なものと捉え、そこから空間が“派生”する仕組みを探る試みは、私たちの“当たり前”を根底から見直す意義を持っています。

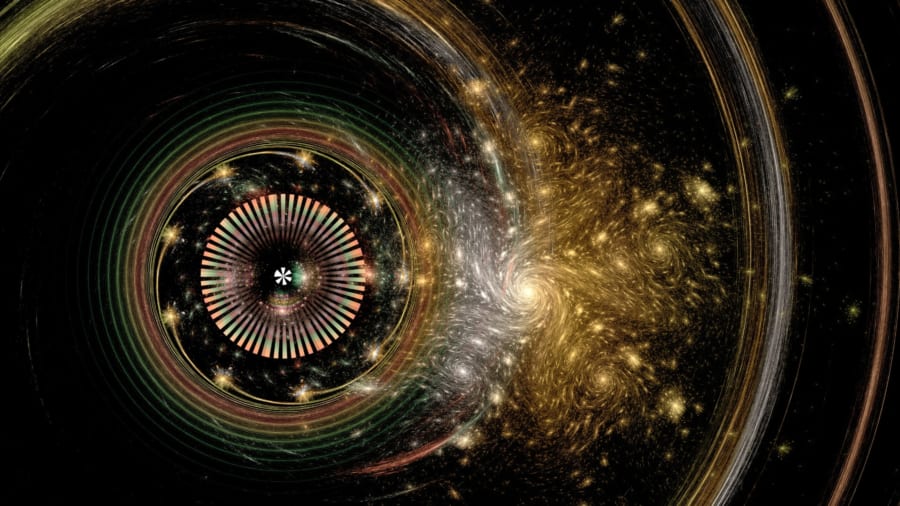

著名な物理学者のなかには、「ブロッホ球の三次元構造こそが、私たちの空間の三次元性を解き明かすヒントになる」と期待を寄せる人も少なくありません。

そこで今回研究者たちは、単一量子ビットを一定の時間間隔で連続的に測定し、それらの測定結果の相関を徹底的に解析することで、「本当に三次元が浮かび上がるのか」を確かめることにしました。

時間測定が空間を創る? 実験で見えた三次元の正体

実験的にも時間から空間を導出できるのか?

謎を解明するため研究者たちはまず、測定対象となる単一の量子ビットが用意し、それに対して一定の時間間隔で繰り返しの測定が行われました。

たとえば「今の測定で+1が出た」「少し後の測定で−1が出た」といった具合に、時間を区切って記録するのです。

そのうえで、ある時点と次の時点の結果がどの程度“似ている”か(相関が高いか)、あるいは“違う”か(相関が低いか)を体系的に整理します。