この考えが正しければ、液体の水を「ゴクゴク粒子」と名付けてしまった人を、人類は笑えないのです。

しかし銅酸化物をはじめとした金属の中で、何が起きているかは不明となっていました。

答えを得るには、電気が流れている金属の中で電子たちがどのような状態になっているかを測定する必要があります。

そこで今回、ライス大学の研究者たちは金属を「解剖」することにしました。

金属を解剖して電気の流れを測定する

金属の中を電気はどのように流れているのか?

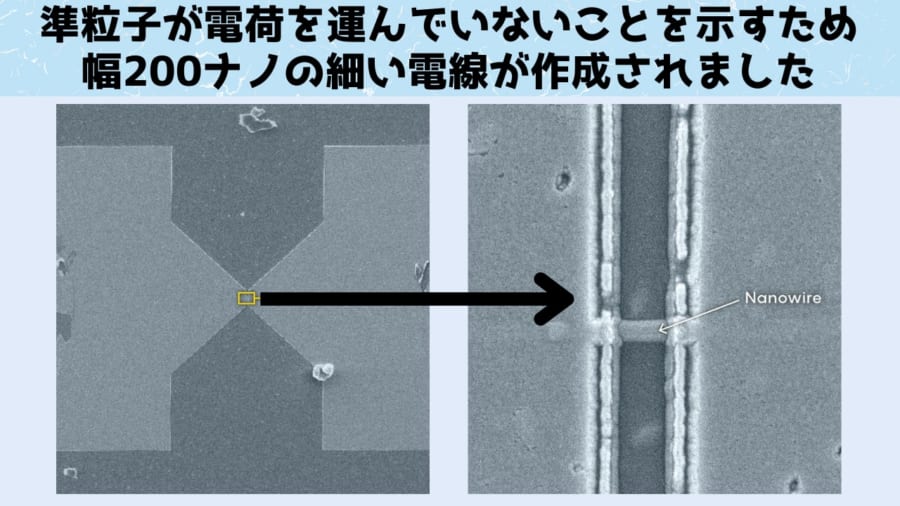

この電気にかんする最も根源的な疑問に応えるべく研究者たちは金属を「解剖」するため、イッテルビウム・ロジウム・シリコンでできた幅が200ナノメートルという極めて細い導線を作成しました。

この組成の合金は、銅酸化物のようにランダウの理論に反する挙動をする奇妙な金属「ストレンジメタル」の一種として知られています。

また比較のために同じ太さの金でできた導線も作られました。

限界まで細くした導線を使うのは、金属を流れる電気の状態を、より正確に知るためでした。

また測定方法としては「ショットノイズ法」が使われました。

なにやら難しそうな単語ですが、原理は極めて単純です。

雨の日に傘をさしていると、傘にあたる音で雨粒の大きさを予測することができます。

大きな雨粒ならボタボタと音がしますし、霧雨のような雨粒ならばサラサラとした音がするでしょう。

同様に金属内部を通る電気が発生させるノイズを測定することで電子の状態を知ることが可能になります。

すると、金の導線に流れる電気からは、電子が準粒子の塊で動いていることを知らせるノイズが計測されました。

再び雨と傘で例えるならば大きな雨粒であることを示すボタボタ音と言えるでしょう。